| | 윤영석의 설치작품 ‘아이오’(2018). 거대한 머리에 가느다란 다리. 문어형체를 본 딴 조형물로 작가는 머리만 키우고 팔다리는 가늘어지는 현대인의 세태를 비유했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 도대체 이게 뭔가. 반질한 문어머리가 천장을 뚫겠다. 그 거대한 머리통 아래로는 뚝뚝 분질러질 듯한 관절이 달린 가느다란 다리가 4개씩. 그 다리 끝엔 소위 ‘문어빨판’이라 부르는 둥글고 검은 거울 모양의 발판이 붙었다. 그뿐인가. 바닥에 분필로 낙서한 듯한 회로도는 무엇을 말하는지. 이 모두가 진정 말로만 듣던 그 ‘외계생명체’의 흔적인가.

희한한 전경은 여기서 그치지 않는다. 이번엔 어마어마한 ‘귀’다. 보통사람의 키는 족히 넘길 길이에 방대한 넓이를 가진 귀 모형이 벽에 철썩 붙어 있다. 그저 모형만도 아니다. 귀 본연의 기능을 수행하는 중인가 보다. 주위의 소리를 빨아들였다가 내뱉고, 빨아들였다가 내뱉고. 공간을 울리는 낮은 음파가 ‘웅웅’ 거리니.

여기는 고즈넉한 공기가 들어찬 미술전시장. 뜬금없는 외계생명체의 출현을, 파열음이든 마찰음이든 그 어떤 소음이라도 달가워할 장소가 아니지 않은가. 미로에 빠진 듯 그 실마리를 찾아 이리저리 잰걸음을 옮기는 사이 누군가 ‘문어’ 옆에 다가와 섰다. “신체는 끊임없이 왜소해지고 생각과 꾀만 늘어가는 인간의 모습을 담은 거다.” 그렇다면 이 거대한 ‘귀’는? “내 귀에만 울리는 소리 ‘이명’이고.”

| | 작가 윤영석이 자신의 조각 ‘이내경’(2018)에 대해 설명하고 있다. 작가가 30년을 앓았다는 이명을 소재로 ‘내 귀의 풍경’을 잡아낸 작품이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

중견작가 윤영석(60)이 서울 종로구 평창동 가나아트센터에 ‘궤변’을 늘어놨다. 이름 하여 ‘소피엔스’ 전이다. 고대 그리스 궤변론자를 지칭하는 ‘소피스트’, 현생인류를 뜻하는 ‘사피엔스’를 결합해 작가가 직접 만든 말이란다. 하루가 다르게 문명은 발달하지만 인간이 그 속도를 좇는 데는 한계가 있고. 그러니 여기저기 문제가 생길 수밖에. 방법은 하나뿐. 궤변론자로 자신을 포장하는 것이다. 작가는 결국 스스로를 소피엔스라 자처한 뒤 현재를 사는 인류의 궤변을 대신 전하고 있는 거다. 크기를 가늠할 수 없는 설치와 조각, 밖으로 튀어나올 듯한 평면작품까지 20여점. 전시는 시대가 만든 궤변을 하나씩 ‘논리적으로’ 풀어놓은 현장이다.

△발 끝에 백미러 매단 ‘가분수 문어’가 의미하는 것

윤 작가의 작업은 예술과 과학·철학을 동시에 입고 있다. 미학적으로만 들여다보려 한다면 이해가 쉽지 않다는 소리다. 하루아침에 이뤄낸 세계는 아니었다. 독일 유학 중이던 젊은 시절 백미러 등을 이용한 ‘신형상작업’을 했던 일, UFO나 돌리양 연구 같은 과학계에서 벌어지는 일 등에 대한 관심이 모두 작용했단다. 이후 생명과 영원성, 문명과 그 이면, 감각과 지각의 왜곡 등으로 영역을 넓혀 왔고. 사물화·데이터화해 가는 인간, 뇌만 비대해지고 몸은 쪼그라드는 기형, 로봇화돼가는 생물체 등, 작품에 살려낸 ‘이상스러운’ 형상이 한 궤에 엮여 있는 셈이다.

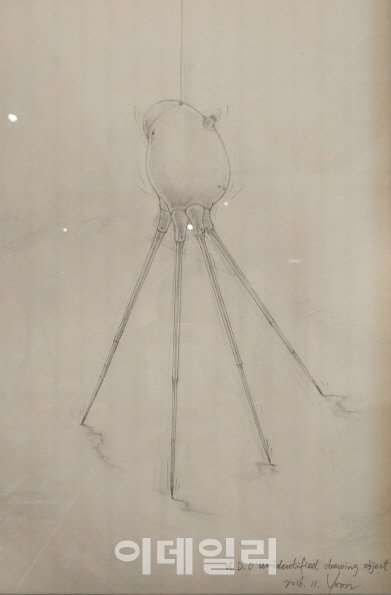

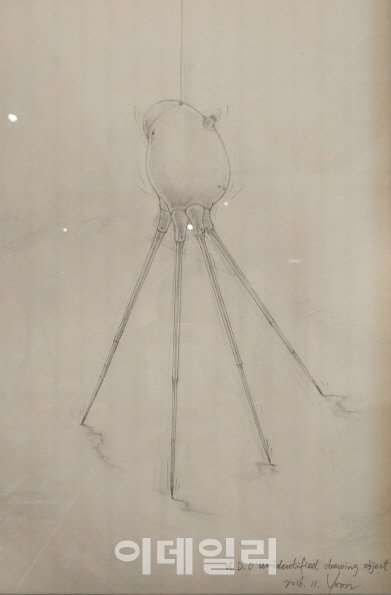

| | 윤영석의 ‘정체불명의 드로잉 오브제’(2016). 작가가 설치작품 ‘아이오’(2018)를 창조한 실질적인 스케치인 셈이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

‘문어형체를 한 생물체’가 그 대표작. 머리둘레 160㎝, 길이 273㎝에 달하는 ‘아이오’(AHIO·2018)란 작품은 진짜 외계인이라 해도 혹할 ‘외형’을 가지고 있다. 인간이 경험하는 디지털세계는 끝도 없지만 되레 시야는 형편없이 좁아진, 다리는 늘어났지만 운동능력은 거의 상실한 모양. 더 극단적인 비유는 아이오의 발끝에 달아둔 후사경이다. 자신과 그 언저리만 비추기에도 빠듯한 거울 말이다. 앞을 내다보기는 포기한 채 스마트폰만 들여다보는 현대인을 풍자했단다. 작가는 후사경의 사연을 이렇게 설명한다. “독일에서 아우토반을 달릴 때 멀리 보이던 자동차 불빛이 순식간에 뒤통수까지 와 붙던 경험”이라고. ‘사물이 보이는 것보다 가까이 있음’이란 자동차 사이드미러에 씌인 문구가 틀리지 않았다는 거다. 이 공간감은 작가가 이후 신체와 사물의 관계를 다루는 중요한 매개체가 됐단다.

| | 윤영석의 ‘아이오’(2018) 부분. 문어형체를 한 외계생물체의 발 끝에 달아둔 백미러 ‘후사경’이다. 자신과 그 언저리만 비추기에도 빠듯한 거울로 앞을 내다보기는 포기한 채 스마트폰만 들여다보는 현대인을 풍자했다(사진=가나아트). |

|

△‘30년 소음의 형상’ ‘15년 작업 렌티큘러’

윤 작가가 자신의 경험을 형이상학으로 승화시킨 작품은 더 있다. 조각과 설치를 겸한 ‘이내경’(耳內景·2018)과 ‘명침’(2018). 앞서 눈을 당황시킨 커다란 귀 형상과 마치 그 귀를 겨냥하는 듯한 날카로운 침봉을 풍선에 매달은 작품이다. 배경은 이렇다. “30대에 이명이 생겼다. 질병이 아니라 치유는 안 된다고 했고 익숙해지는 것이 해결책이란 답을 들었다.” 다시 말해 소리 아닌 소리를 듣는, 작가 자신의 귀 안에서 벌어지는 풍경을 담아내려 했다는 것이다. 말이 소리고, 풍경이지 결국 다른 귀로는 절대 이해하지 못할 소음의 고통을 ‘이내경’ ‘명침’으로 표현해보고자 했다는 얘기다. 여기에 보조장치라면 이명의 치유를 위해 사용한다는 초음파 사운드. 작가에게만 들리던 정체불명의 소음을 나눠줬다고 할까. 하지만 그 미묘한 울림에 얹은 작가가 의도는 비단 이명의 괴로움을 알아달라는 것만은 아닌 듯하다. 사람이 인지하는 감각이란 게 얼마나 주관적인 것인가를 적극적인 장치로 체득해보란 거다.

| | 윤영석의 ‘이내경’(2018·왼쪽)과 ‘명침’(2018). 커다란 귀를 본뜬 형상, 또 그 귀를 겨냥하는 듯한 날카로운 침봉을 풍선에 매단 작품. 작가 자신에게만 들리는 정체불명의 소리, 또 그 고통을 초현실적으로 풀어냈다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

‘감각의 오류’를 지적한 다른 작품도 보자. 비교적 실체가 분명한 설치작품이 아닌 감추듯 드러낸 평면작품이 그것인데. 윤 작가가 15년째 몰입하고 있다는 ‘렌티큘러 작업’이다. 빛과 착시현상을 이용해 보는 각도에 따라 좌우로 움직이는, 혹은 속에 든 깊이를 빼내 입체감을 심는 렌티큘러. 판유리가 깔린 듯한 액자 안에 인공지능 반려봇(‘아이보의 창’·2018), 발레무용수의 발(‘발레리노’·2018), 또 온라인게임 장면을 실감나게 박은 이미지(‘네온 GOD’·2018) 등을 내걸었다. 이를 통해 작가가 말하려는 건 ‘실재와 감각의 불일치’. 윤 작가는 “한쪽 눈을 가리고 보면 입체가 사라진다”며 “양안을 가진 인간이란 동물의 특성을 이용한 작품”이라고 특유의 과학논리까지 덧붙였다.

| | 윤영석의 렌티큘러 작품 ‘발레리노’(2018). 회로도가 얼핏 보이는 판유리가 깔린 듯한 액자 안에 발레무용수의 발과 손을 걸었다. 실재하는 것과 감각은 늘 일치하지 않는다는 ‘감각의 오류’를 지적한다(사진=가나아트). |

|

“현실이란 환상에 불과하다.” 윤 작가 작품세계의 바탕은 이 지점이다. “비록 시각적인 효과로 덮어씌웠지만 우리가 알고 있는 현상이란 게 얼마나 허술한가”란 탄식 아닌 탄식인 거다. 작가는 “지하철 안에서 우는 아이에게 스마트폰 영상을 보여주니 울음을 뚝 그치더라”며 “문명의 방향은 정해져 있는 듯하다”고 말한다. 그러니 적어도 자신이 진행할 작업방향 또한 정해져 있다는 거다. 과학으로 또 철학으로 현대미술을 하는 작가. 전시는 어찌 보면 그가 던진 섬뜩한 경고처럼도 보인다. 다리 4개에 비대한 문어머리가 바로 당신의 미래모습일지도 모른다는. 전시는 30일까지다.

| | 작가 윤영석이 렌티큘러 작품 ‘네온 GOD’(2018) 앞에 섰다. 온라인게임 이미지를 안에 들였지만 궁극적으론 현대인이 광신하는 네온사인을 신(GOD)과 연결하려 했다. 작가는 “네온사인이 공기인자로 구성되는데 전기를 가하면 빛이 들어온다는 콘셉트가 ‘신’의 개념과 상당히 일치한다”고 말했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]이주호 사회부총리, 40개 의대 총장 간담회…"학생·교수 복귀 총력"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042400781t.jpg)

![[포토] '인구감소 시대의 부동산 정책 및 시장 영향'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042400618t.jpg)

![[포토]치솟은 과일·채소값에 유가 꿈틀까지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042400598t.jpg)

![[포토]소리에 집중할 수 있는 와이덱스 스마트RIC](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042400544t.jpg)

![[포토]책의날 맞아 시민들에게 책 나눠주는 유인촌 문체부 장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300692t.jpg)

![[포토] 안병우 축산경제 대표, 청정축산 환경대상 시상식](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300549t.jpg)

![[포토] 하나로마트 창립 29주년 70% 세일](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300533t.jpg)

![[포토]세계 책의 날 맞아 문체부, 국무회의에서 국무위원들에게 책 선물](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300428t.jpg)

![[포토]국내최대 오트 함량을 담은 어메이징 오트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300304t.jpg)

![관람객 홀리는 전기차 미래기술 다 모였다…EVS37 가보니[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042401076.gif)

![[포토] 임성재 '올림픽 나갈 수 있다면 최선을 다해 메달을 따겠습니다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042400119t.jpg)