| | 정현의 ‘무제’(2020). 지난해 강원 고성산불 현장에서 검게 타버린 나무둥치를 서울 종로구 김종영미술관 ‘새벽의 검은 우유’ 전에 그대로 옮겨왔다. 반질한 피부만 남긴 채 돌덩이처럼 굳어버린 이 형체를 두고 정 작가는 “혹독한 시련을 견딘 후의 모습”이라고 풀어냈다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] #1. 덩그러니 놓인 시커먼 나무둥치들. 시뻘겋게 불붙은 산불에서 그나마 건진 몸뚱이다. 그을리고 타들어간 반질한 피부만 남긴 채 검은 돌덩이처럼 굳어버렸다. 수백 년 하늘과 땅 사이를 바위처럼 지킬 줄 알았건만, 어찌 여기 미술관 바닥에 던지듯 놓였나.

#2. 천장에서 늘어뜨린 나무다리에 대롱대롱 매달린 두툼한 종이가 흩날린다. 한눈에 봐도 벽지. 어느 집 안벽을 감싸 안았던 그것일 테다. 하지만 그 쓰임의 결말이 이렇게 마무리되나. 구겨지고 찢긴 채 떨어져 나와 굵은 실에 무심히 흔들리며 과거의 한때를 곱씹고 있으니.

#3. 밧줄에 둘둘 말린 채 한구석에 쌓아둔 무더기. 이번에는 스티로폼이다. 넓은 바다를 하염없이 떠다니던 부유물이다. 사실 태생이 그랬고 운명이 그랬다. 그렇게 만들어졌고 그렇게 쓰이다가 그렇게 버려질 거였다. 가라앉지도 못하고 조각을 내 사라지지도 못하는, 아니 스스로 산화하는 데 500년이나 걸린다니. 어쩌겠나. 건져올밖에.

전혀 예상할 수 없는 전경이다. ‘한 번쯤 볼 수 있는’이 안 된다는 소리다. ‘불타버린 나무’부터 ‘폐가에서 떼어낸 벽지’와 ‘바다에서 건져온 스티로폼’이 한 장소에 모였으니. 어떻게 뜯어봐도 시간적·공간적으로 공생할 수 없는 출신들이 아닌가. 게다가 뭐든 하나 잡아내야 할 공통점이라면 되레 이런 것일 테니. ‘여기에 있어선 안 되는 것들!’ 그럼에도 불구하고 이들을 불러온 이곳은 서울 종로구 평창동 김종영미술관의 ‘새벽의 검은 우유’ 전이다. 마치 처음부터 그랬던 것처럼, 지난 흔적을 훌훌 날려버린 각각의 형상은 그저 고즈넉하기만 하다.

| | 연기백의 ‘환이네 다락방’(2017·2019). 누군가가 살다가 버린 집에서 ‘농축된 역사’를 말해주는 벽지를 뜯어와 나무다리에 굵은 실로 매달았다. 물에 불리고 말리고 조합한 벽지는 첩첩이 쌓인 옛 흔적을 곱씹고 있다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△버려진 물질과 사람과의 교감이 가능한가

정현(64), 정재철(61), 심승욱(48), 이세경(47), 연기백(46). 조각가로 도예가로 활약하는 중견 현대미술가 5인이 의기투합한 것은 벌써 4∼5년 전이다. 꽉 짜인 각본 같은 건 없었던 듯하다. 대신 놓칠 수 없는 ‘한 가지’가 있었으니. ‘쓰이다 버려진 어떤 물질과 그것을 보는 사람 사이의 교감’이었단다.

전시장에서 만난 심승욱 작가는 “하찮은 것으로부터 가치를 끌어내고 그것이 우리에게 어떤 의미를 갖는지 들여다보고 싶었다”고 말했다. 유독 한국사회가 집착하는 ‘가치로움을 증명하기 위한 끊임없는 도전’에서 밀려난 것들을 미술 영역으로 끌어와 다시 의미를 부여하려 했다는 거다.

| | 참여작가로 전시를 기획한 심승욱이 자신의 작품 ‘흘러내린 시’(2020) 앞에 섰다. “Do not forget to smile!’이란 문장에서 ‘forget to’가 뭉개진 영문장을 초산비닐수지로 만들어 와이어에 매달았다 ‘웃는 걸 잊지 마라’는 문장은 ‘웃지 마라’가 됐다. 기획자의 입장에서 심 작가는 “트렌드에 별 동요가 없는 작가들이 오랜 시간 구축해온 우직한 작업세계를 진지하게 들여다봐 달라”고 말했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

그렇게 정현 작가의 눈에 든 건 ‘불탄 나무’였다. 지난해 혹독한 봄을 보냈던 강원 고성산불 현장을 찾아 눈에 밟히는 나무 세 그루를 그대로 옮겨왔다. 숯처럼 꺼멓게 탄 나무둥치는 말 그대로 이름조차 없는 ‘무제’(2020)일 수밖에. 정 작가는 “무엇을 할지 모르겠지만 무엇이 나올지 모르겠지만 고민해보려 가지고 왔다”고 했다.

연기백 작가는 폐가를 찾아다녔다. 누군가가 살다가 버린 집에서 ‘농축된 역사’를 말해주는 벽지를 뜯어와 ‘환이네 다락방’(2017·2019)을 꾸렸다. 물에 불리고 말리고 조합해, 첩첩이 쌓인 흔적들을 복원한 거다. “대상의 곁을 따라 거슬러 가다 보면 새로운 이야기들이 드러나더라”고.

바다에서 스티로폼을 건져온 이는 정재철 작가다. 2013년부터 진행해왔다는 ‘블루오션 프로젝트’다. 해양오염과 바다쓰레기 문제의 심각성을 노출하고 미술이 과연 그 문제를 어찌 다룰 건가를 고심해왔다고 했다. 스티로폼만이 아니다. 폐타이어, 플라스틱병, 철제기름통 등 해안가로 떠내려온 온갖 물질을 스케치하고 탁본한 뒤 발견한 장소까지 적은 드로잉까지 붙여 ‘블루오션 프로젝트-기록’(2020)으로 완성했다.

| | 정재철의 ‘블루오션 프로젝트-기록’(2020). 해양오염과 바다쓰레기 문제의 심각성을 노출하고 미술이 과연 그 문제를 어찌 다룰 건가를 고심한 설치작품이다. 오른쪽에는 바다를 부유하는 폐스티로폼을, 왼쪽에는 해안으로 떠내려온 온갖 물질을 스케치하고 탁본한 드로잉을 걸었다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

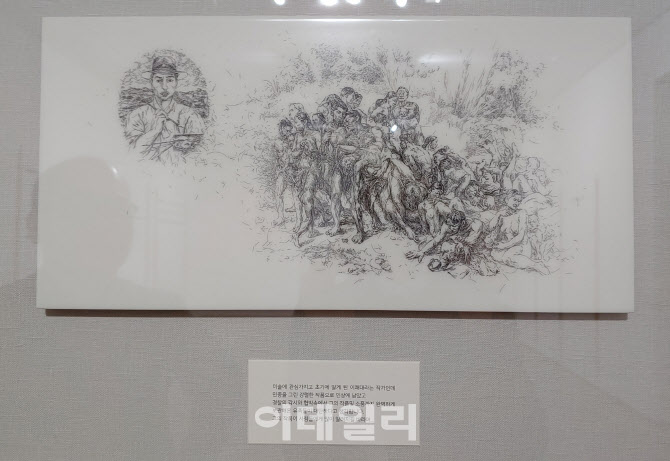

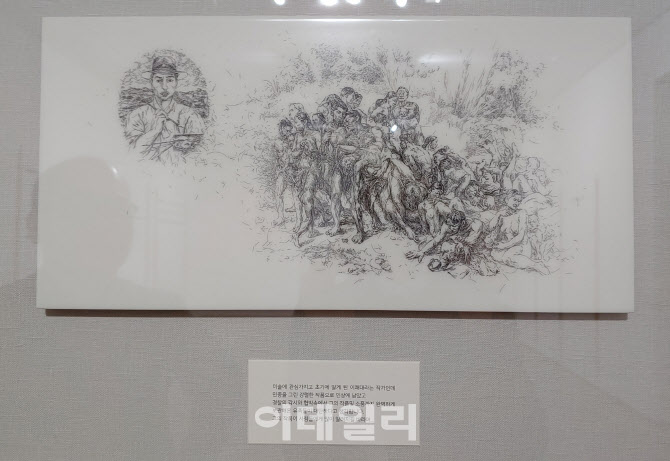

버릴 것이 환경에서만 나오겠나. 이세경 작가는 사람의 몸에서 떨어져나온 머리카락에 집중했다. 주위에서 모아준 머리카락을 잘게 잘라 한 점씩 타일에 붙인 ‘특별한 그림’을 여러 점 걸었다. ‘리컬렉션’ 시리즈(2013∼2019)다. 마치 동판화의 에칭기법처럼 정교하게 제작한 작품은 머리카락에 엉킨 이들의 기억·회상·추억까지 소환해낸다.

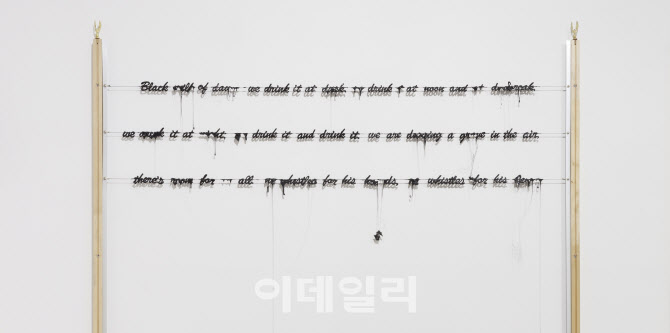

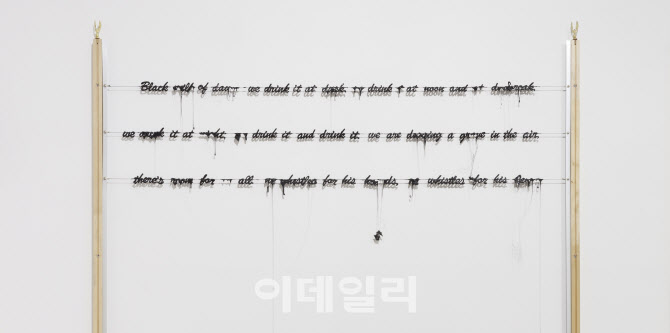

초산비닐수지를 녹여 ‘보는 미술’을 넘는 ‘읽는 미술’을 만들어낸 이는 심승욱 작가다. 금빛 독수리가 내려앉은 두 개의 각목 사이 팽팽히 연결한 강철와이어에 초산비닐수지로 만든 영문장을 매달았는데, 눈에 띄는 건 부분 부분 단어를 뭉개버린 흔적. 심 작가는 지워진 그 단어가 읽히지 않을 때, 그냥 버려지는 것들이 그저 무가치한 것인가에 대해 묻고 답한다. 차라리 예술은 그때 “더 많은 잠재적 경우의 수와 의외의 사건을 만들어낸다”고. 다시 말해 “미술이 삶과 연관이 돼 있다면, 실체는 아니더라도 마치 소설 속 느낌처럼 뭔가 생각할 거리는 줘야 한다”는 거다.

| | 이세경의 ‘리컬렉션-이쾌대’(2018). 주위서 얻은 머리카락을 모아 잘게 자른 뒤 한 점씩 타일에 붙여 완성했다. 근대 서양화가 이쾌대(1913∼1965)가 그린 ‘두루마기를 입은 자화상’(1948∼49·왼쪽)과 ‘군상Ⅳ’(1948)을 정교하게 새겨넣었다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

| | 심승욱의 ‘흘러내린 시’(2020) 부분. 전시 타이틀 ‘새벽의 검은 우유’란 시구가 들어 있는 파울 첼란의 독일어시 ‘죽음의 푸가’를 영역해 매달았다. 부분 부분 엉키고 흘린 단어가 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△희망 없는 시대 향해 외친 ‘숨죽인 희망’

참여작가면서 미술평론가 고동연과 함께 전시를 기획한 심 작가가 이번 전시에서 영감을 받은 중요한 이가 있다. 루마니아 출신 시인 파울 첼란(1920∼1970). 그이의 시집 ‘죽음의 푸가’에 실린 표제작의 시구 ‘새벽의 검은 우유’를 전시 타이틀로 삼은 거다. 홀로코스트로 가족까지 잃은 시인이 극한의 고통을 ‘적의 언어’였던 독일어로 쓴 ‘죽음의 푸가’에서 ‘새벽의 검은 우유’는 끔찍한 죽음을 서정적인 은유에 담아낸 ‘소리 없는 아우성’이었는데. 어찌 보면 희망 없는 시대를 향해 목청껏 외친 ‘숨죽인 희망’이라고 할까. 결국 그 타이틀대로 전시는 모든 사람이 다 경험하지 못했을 극단의 불확실성을 은근하면서도 묵직한 물질로 표현한 셈인 거다. 실제 심 작가는 자신의 작품 ‘흘러내린 시’(2020)에 첼란의 ‘죽음의 푸가’를 영역한 시를 매달기도 했다.

그다지 편안한 전시는 아니다. 사회와 인생에 문제적인 시선을 던진 조각·설치작품 한 점 한 점이 가진 무게감이 상당한 데다, ‘익숙한 것으로 편하게 보지 말고 서툰 것으로 불편하게 읽어내라’ 하니. 그만큼 애써 가벼움만을 좇아온 작가·관람객의 취향에 브레이크는 제대로 걸었다. 버려진 물질로 대신 전한 버려진 목소리에 귀기울이라는 일침까지 곁들여. 사는 일의 희망은 우리가 매일 들이키는 ‘검은 우유’에도 질퍽하게 녹아 있는 법이라고. 전시는 3월 15일까지.

| | 서울 종로구 김종영미술관 ‘새벽의 검은 우유’ 전 전경. 왼쪽으로 연기백의 ‘환이네 다락방’(2017·2019), 오른쪽으로 정현의 ‘무제’(2020)를 들였다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]책의날 맞아 시민들에게 책 나눠주는 유인촌 문체부 장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300692t.jpg)

![[포토] 안병우 축산경제 대표, 청정축산 환경대상 시상식](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300549t.jpg)

![[포토] 하나로마트 창립 29주년 70% 세일](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300533t.jpg)

![[포토]세계 책의 날 맞아 문체부, 국무회의에서 국무위원들에게 책 선물](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300428t.jpg)

![[포토]국내최대 오트 함량을 담은 어메이징 오트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300304t.jpg)

![[포토]'원내대책회의 참석하는 윤재옥'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042300287t.jpg)

![[포토]안전을 향한 닻을 올리자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042200782t.jpg)

![[포토]BMW그룹 코리아, 'BMW 그룹 R&D 센터 코리아' 개관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042200677t.jpg)

![[포토] 중소기업 금융애로 점검 회의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042200646t.jpg)

![[포토]최은우 '대회 2연패 달성'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042100415t.jpg)