[이데일리 장구슬 기자] ‘입양 보낸 진돗개 두 마리가 2시간 만에 도살됐다’는 청와대 국민청원과 관련해 경찰이 수사에 착수한 가운데, 입양견 도살 행위에 대한 처벌 가능성에 관심이 쏠리고 있다.

| | 지난 25일 청와대 국민청원 게시판에 게시된 ‘입양보낸지 2시간도 채 안 돼 도살당했습니다’라는 제목의 청원 글. (사진=청와대 국민청원 게시판 캡처) |

|

지난 25일 청와대 국민청원 게시판엔 ‘입양 보낸 지 2시간도 안 돼 도살당했습니다’라는 제목의 글이 올라왔다. 청원인 A씨는 “친한 지인 소개로 지난 17일 한 가설재 사업장에 진돗개 모녀 2마리를 보냈다”며 “혹시나 못 키우면 다시 돌려주고 내가 언제든 가서 볼 수 있다는 조건을 걸었다”고 설명했다.

그러나 진돗개 두 마리를 보낸 다음 날, 이미 동물 등록이 돼 있는 진돗개들의 소유자 변경을 위해 주소를 보내달라고 했지만 감감무소식이었고 간신히 연락이 닿아 근황이라며 보내준 사진은 청원자가 입양 보낸 진돗개들이 아니었다.

결국 A씨는 경찰에 신고했고 CCTV 영상을 확보했다. 이 영상에는 입양 보낸 진돗개들이 2시간 만에 자동차 트렁크에 실려 나가는 모습이 담겨 있었고, 경찰은 입양해 간 이들이 개소주를 해 먹겠다며 도살업자에게 의뢰해 진돗개 두 마리를 도살했다는 사실을 확인했다.

A씨는 반려동물에 대한 책임을 지우기 위해 일정 금액의 비용을 받는 ‘책임 분양’ 형식으로 진돗개를 보낸 것으로 파악됐다.

경찰은 입양자 B씨와 도살을 의뢰한 C씨를 피의자 신분으로 입건해 입양견 도살이 개소주를 만들려는 목적이었는지 등을 포함해 사건을 수사하고 있다. B씨와 C씨가 법적으로 처벌받을 가능성은 얼마나 될까.

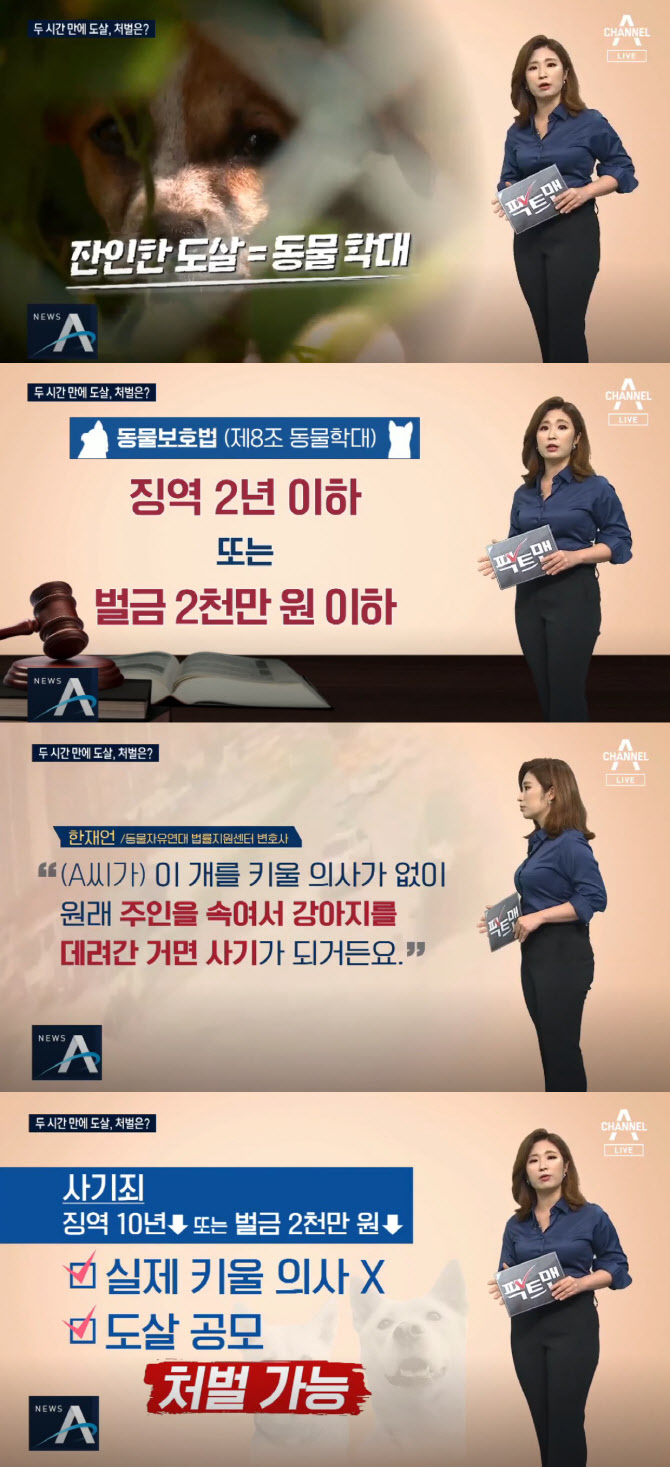

| | 입양견 도살시 법적 처벌 수위. (사진=채널A 뉴스 캡처) |

|

한재언 동물자유연대 법률지원센터 변호사는 지난 27일 채널A와 JTBC에 “개주인을 속여서 (진돗개) 모녀의 소유권을 양도받고 그걸 개소주로 만든 것”이라며 “형법상 타인을 기만해서 재물의 소유권을 취득하고 재산상 이익을 취한 사기죄에 해당한다. 개를 키울 의사 없이 주인을 속여서 강아지를 데려간 거면 사기가 된다”고 설명했다.

이어 “모녀 진돗개를 개소주로 만드는 과정에서 모녀 진돗개들이 잔인하게 죽었다면 그건 동물 보호법 위반으로 동물 학대에 해당한다”고 부연했다.

경찰 수사 결과에 따라 B씨와 C씨에게 ‘동물 학대’ 혐의가 적용된다면 2년 이하의 징역이나 2000만 원 이하의 벌금을 물 수 있다. 최근 판례는 도살 방식이 ‘잔인’하면 동물 학대라고 보고 있다. 직접 도살에 가담하지 않아도 알면서 방조했다면 처벌이 가능하다.

또 한 변호사의 설명처럼 키울 의사가 없이도 원주인을 속여 개 소유권을 얻고 도살을 공모했다면 사기죄로 처벌이 가능하다. 하지만 사기죄의 경우 개 두 마리에 대한 경제적인 손해를 따져 사실상 벌금형을 받는 게 현실이다.

청원인 A씨는 “(진돗개를) 데려다 주자마자 너무 잔인하다. 믿을 수가 없다”며 입양자 B씨와 도살 의뢰인 C씨에 대한 강력한 처벌을 촉구했다. A씨가 올린 청원 글엔 지난 27일 오후 8시 기준 4만여 명 이상이 동의했다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]최은우 '선두가 보인다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24041900548t.jpg)

![[포토] 통합방위 발언하는 서강석 송파구청장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24041900809t.jpg)

![[포토]청년도약계좌 22일부터 가입신청](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24041900757t.jpg)

![[포토] "의대 총장들 건의 수용한다"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24041900703t.jpg)

![[포토] 학생들과 기념촬영하는 이재명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24041900584t.jpg)

![[포토]김윤혜, 인형 그 자체](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24041900148t.jpg)

![[포토] 고군택 '이번주 우승은 제가 하겠습니다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24041900241t.jpg)

![[포토]유정복 인천시장 축사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24041800929t.jpg)

![[포토]송민교 '버디를 노려본다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042000015t.jpg)