|

원전 비중이 5년 전과 비교해 더 줄어든 것은 아니지만, 더 늘릴 수 있었다는 것이다. 또 그랬다면 액화천연가스(LNG) 등 국제 에너지시세 급등 부담이 지금보다는 줄었으리란 것이다.

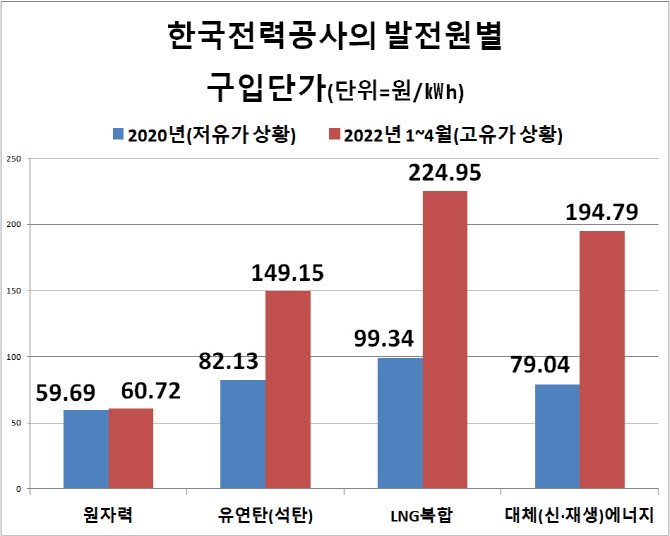

당연한 얘기다. 원전 찬반 논쟁을 떠나 국내 전력 생산단가는 원전이 가장 낮다. 유가가 높을 때도 낮을 때도 늘 가장 낮았다. 신·재생에너지 발전과 신·재생의 간헐성을 보완하기 위한 LNG 화력발전은 늘 비쌌다. 국제 에너지 시세 급등락 영향도 크다. 현재 짓고 있는 원전 4기를 원래 계획대로 2017~2022년부터 상업운전했다면 완충 역할을 할 수 있었다.

비용이 든다고는 했다. 2017년과 2019년 8·9차 전력수급기본계획을 통해 2030년까지의 전기요금 인상요인이 2017년보다 10.9% 늘어난다고 전망했다. 그러나 (발전)연료비나 송·배전망 증가 등 요인은 불확실성이 크다는 이유로 계산 과정에서 배제했다. 과소 추계했다는 지적이 나올 때마다 이를 적극적으로 부인했다.

올 들어서야 그동안 밀렸던 ‘청구서’가 날아들었다. 4월과 7월, 10월에 걸쳐 전기요금을 1킬로와트시(㎾h)당 16.8원(평균 약 15% 인상)을 차례로 올린다. 이 중 상당 부분은 2~3배 폭등한 국제 에너지 시세를 반영한 것이지만, 에너지 전환 비용도 직·간접적으로 녹아 있다. 산업부는 이번 설명자료에서 “탈원전 정책 기조에 따른 전기요금 인상 논란과 물가 영향 우려로 (그동안) 원가주의 기반 요금 조정에 소극적이었다”고 자아성찰 했다.

안 그래도 고물가에 허덕이는 서민에게 전기요금 인상은 큰 부담이다. 그러나 외면한다고 현실이 달라지는 건 아니다. 현실을 직시하고 해법을 모색하지 않는다면 앞으로 더 큰 충격에 부딪힐 수 있다. 한꺼번에 날아온 ‘탈원전 청구서’가 달가울 순 없지만, 정부가 마침내 현실과 마주했다는 점에서 이번 설명자료는 반갑기도 하다.

![[포토]현세린,정확한 임팩트](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100215t.jpg)

![[포토] '트릭 오어 트릿' 진행하는 바이든 대통령 부부](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103102211t.jpg)

![[포토] 송민혁 '이글 2개, 버디7개 잡은 날'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100152t.jpg)

![[포토]치솟던 배춧값 대폭 하락…"물량 충분해"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101370t.jpg)

![[포토]삼성전자 반도체 영업익 4조](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101369t.jpg)

![[포토]하모니카 연주가 이윤석의 연주](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101230t.jpg)

![[포토]민통선 주민들 트랙터 시위](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101122t.jpg)

![[포토] 서울시예산안 설명하는 오세훈 시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100890t.jpg)

![[포토] 벤틀리모터스코리아, '더 뉴 컨티넨탈 GT 스피드' 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100418t.jpg)

![[포토] 2024 서울 문화원 엑스포](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103001770t.jpg)

![[포토]박보겸,노련한 핀 공략](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100265t.jpg)

![[단독]대출 74%가 담보·보증대출…위험 피하는 은행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100154b.jpg)

![‘AI투자 확대 우려’에 나스닥 2.76%↓…금감원, 고려아연 유증 제동[뉴스새벽배송]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100413b.jpg)