|

특히 1962년 헌법에 명시된 이래 55년간 검찰이 독점해 온 영장 청구권을 경찰에도 부여하는 방안도 제기된다. 검찰이 독점해온 권한을 분산하는 것은 검찰개혁의 시작이자 끝이다. 다만 훨씬 강력해진 14만 경찰 권력과 마주하게 될 국민들의 불안감을 상쇄하기 위한 제어 장치를 마련해야 한다는 지적이다.

21일 법조계에 따르면 ‘돈봉투 만찬’ 파동으로 지도부 공백 상태를 맞은 검찰을 상대로 한 문재인 정부의 개혁 작업이 급물살을 타고 있다. 정부는 지난 19일 국정농단 수사 책임자였던 윤석열 검사를 서울중앙지검장으로 승진 임명한 데 이어 이날 이금로 법무부 차관과 봉욱 대검찰청 차장을 추가 임명하며 인적 쇄신에 속도를 냈다. 조만간 발표될 법무부 장관과 검찰총장 인선도 정부의 개혁 의지를 드러내는 방향으로 진행될 전망이다.

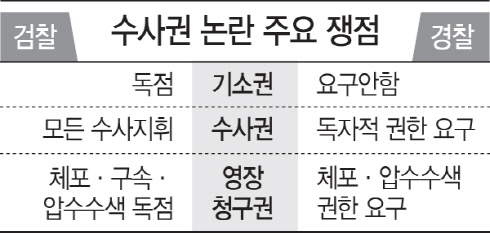

정부가 제시한 검찰개혁 과제 중 파급 효과가 가장 큰 것은 검찰과 경찰 간의 수사권 조정이다. 경찰이 검찰의 지휘를 받지 않고 독자적으로 수사하고 검찰은 수사 결과를 토대로 기소 여부만 결정하는 방식이다.

검찰은 인권침해 가능성을 이유로 반발하고 있다. 한 법조계 인사는 “검찰의 수사권 남용은 일부 권력층과 기득권층에 국한된 얘기지만 경찰은 국민들과의 접점이 광범위해 더 큰 문제가 될 수 있다”며 “수사권 조정은 신중히 결정해야 한다”고 지적했다.

‘검사동일체’를 뛰어넘는 ‘경찰동일체’ 우려도 해소해야 한다. 상명하복 문화가 강한 경찰조직 특성상 수뇌부 하명에 따른 무리한 수사가 벌어질 수 있다는 것이다.

김인회 인하대 법학전문대학원 교수는 “자치경찰제를 확대해 국가경찰과 자치경찰의 업무를 분리하면 권력이 분산되는 효과가 있다”며 “경찰청장의 인사권을 행정부와 의회, 시민사회가 참여하는 경찰위원회에 넘기는 것도 경찰의 파쇼화를 막을 수 있는 방안”이라고 말했다.

헌법이 검사에만 부여한 영장 청구권을 경찰까지 확대하는 방안도 제시된다. 검찰이 남용 가능성을 이유로 가장 격렬히 반대하는 대목이다.

김 교수는 “1990년대 중반만 해도 영장이 연간 15만건 이상 발부됐지만 최근에는 3만건 이하로 줄었다”며 “법원에서 영장심사를 충실히 한다는 반증으로 경찰에 영장 청구권을 줘도 법원이 적절하게 걸러낼 것”이라고 말했다.

|

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]박결 '가볍게 몸을 푼다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600643t.jpg)

![[포토] 박상현 '순위 반등이 필요하다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600223t.jpg)

![[포토]프로미스나인, 화려한 엔딩](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600149t.jpg)

![[포토]김희지 '핀 주변을 살핀다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500654t.jpg)

![[포토]2024 이데일리 금융투자대상 금융투자 부분 수상자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042501046t.jpg)

![[포토]'서울외신기자클럽 기자간담회 참석하는 이준석 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500759t.jpg)

![[포토]쾌적한 비행을 위해 봄맞이 세척](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500578t.jpg)

![[포토] '법의 날' 축사하는 이종석 헌법재판소장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500502t.jpg)

![[포토]'기자회견 기다리는 황운하'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500358t.jpg)

![[포토]정책조정회의, '모두발언하는 홍익표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500272t.jpg)

![“근데! 하지만! 하우에버!” 피식대학 정재형의 차, 뭐길래[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042700030t.jpg)

![[포토]박결 '홀인원 도전'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600664t.jpg)