40대 이상의 장년층에게는 60-70년대 초등학교 시절 선생님으로부터 도시락검사를 받았던 기억이 있을 것이다. 주로 여유가 있는 학생들이 선생님의 날카로운 눈초리에 주눅이 들었던 것 같다. 물론 도시락을 싸오기만 해도 다행이었던 학생들이 많아 쌀밥 도시락이라는 사치가 흔하지 않았기 때문에 혼식검사로 혼날 일은 별로 없었다.

안방 윗목에 떡하니 모셔져 있던 쌀가마니를 보고 당분간은 밥은 굶지 않겠구나 하는 안도감에 마음이 든든해질 만큼 어려운 시대였던만큼 정부의 혼식장려책은 귀한 외화를 아끼기 위해 민초를 다잡아 보려는 고육책이 아니었던가 싶다.

쌀 수입개방을 둘러싸고 온 나라가 바람 잘 날이 없다. 쌀 시장 개방불가를 외치면서 시위를 벌이던 농민이 숨지는 불상사가 잇따르고 있다. 고향에 남아 농사를 짓고 있는 흰머리가 성성한 연세 많으신 어르신들이 아들 같은 전경들과 대치하며 국회 앞에서 혹한을 무릅쓰고 시위를 벌이는 모습은 안쓰럽기 까지 하다.

한의학에서는 ‘밥이 보약’이라는 명칭에 걸맞게 쌀은 약재로서도 쓰임새가 다양하다. 갱미(粳米: 멥쌀)는 성질이 평온하고 단맛이 나면서 독이 없기 때문에 소화기에 부담이 없다. 동의보감은 멥쌀이 위장의 기운을 정상화시키고 피부와 살에 영양분을 공급하며 기운을 북돋우고 가슴이 답답한 증상을 없애 준다고 했다. 갱미로 흰죽을 쑤어 먹게 되면 위 등 소화기의 기능이 개선되고 진액이 잘 생성되기 때문에 오랫동안 병을 앓아 진액이 소진되어 허약해진 환자에게 가장 좋은 보약이 된다.

간에 병이 들어 배가 심하게 당기는 증상이 있을 때는 멥쌀의 단맛이 당기는 증상을 누그러뜨려 주고, 아침에 눈에 핏발이 서고 충혈이 될 때는 지황즙에다가 멥쌀을 넣어 죽을 쑤어 먹으면 좋다고 했다.

또 진름미(陳&24297;米)는 진창미(陳倉米)라고도 하는데 이것은 멥쌀을 창고에 오래 묵혀 놓은 것이다. 한의학 최고의 경전인 황제내경은 3-5년 정도 푹 묵혀 놓은 쌀을 진름미라고 했다. 진름미는 성질이 온화한데다 독이 없어서 설사가 있을 때 미음이나 죽을 쑤어 먹으면 설사가 멎게 되고 오장육부가 제 자리를 잡게 된다.

나미(&31983;米)는 찹쌀을 말하는데 차가운 성질이 있고 맛은 달면서 쓰다. 중초의 기운을 도와주고 기를 올리는 효능이 있어서 토사곽란을 멈추게 한다. 그래서 노인이나 어린 아이가 비위기능이 약해서 설사가 멈추지 않을 때는 찹쌀로 팔선고라는 떡을 만들어 먹여 효과를 보기도 했다.

볏짚도 약으로 쓰이는데 황달이나 소갈(당뇨) 등에 걸렸을 때 찰벼의 짚을 달여 먹였다는 기록이 있다.

이처럼 쌀은 우리의 주식뿐 아니라 한의학과도 뗄 수 없는 관계를 가지고 있다. 쌀 시장개방으로 농업기반이 무너지면 한약에 들어가는 쌀도 외국산을 써야하는 날이 오지 않나 걱정이 앞선다. (예지당한의원 원장)

![[포토]현세린,정확한 임팩트](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100215t.jpg)

![[포토] '트릭 오어 트릿' 진행하는 바이든 대통령 부부](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103102211t.jpg)

![[포토] 송민혁 '이글 2개, 버디7개 잡은 날'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100152t.jpg)

![[포토]치솟던 배춧값 대폭 하락…"물량 충분해"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101370t.jpg)

![[포토]삼성전자 반도체 영업익 4조](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101369t.jpg)

![[포토]하모니카 연주가 이윤석의 연주](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101230t.jpg)

![[포토]민통선 주민들 트랙터 시위](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101122t.jpg)

![[포토] 서울시예산안 설명하는 오세훈 시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100890t.jpg)

![[포토] 벤틀리모터스코리아, '더 뉴 컨티넨탈 GT 스피드' 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100418t.jpg)

![[포토] 2024 서울 문화원 엑스포](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103001770t.jpg)

![[포토]이가영,정상을 바라본다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100331t.jpg)

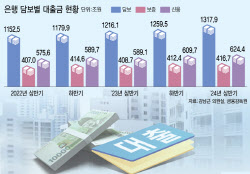

![[단독]대출 74%가 담보·보증대출…위험 피하는 은행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100154b.jpg)