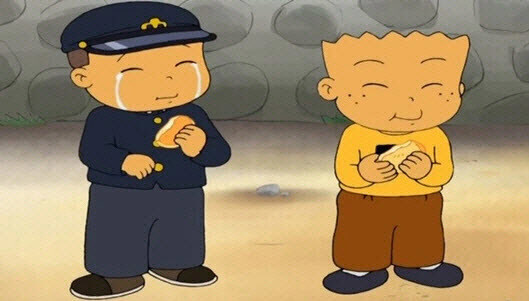

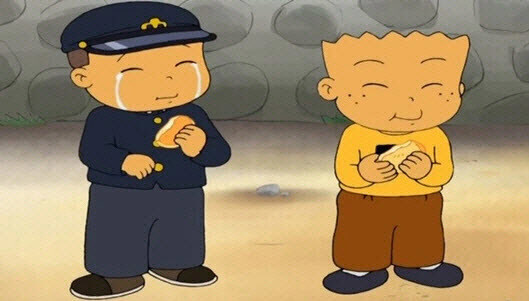

| | 애니메이션 ‘검정 고무신’ 한 장면(사진=KBS 한국방송 갈무리). |

|

[이데일리 김미경 기자] 고백하건대, 국뽕(자국 찬양 행태를 비꼬는 말) 한 사발 맞다. 영화 ‘기생충’에 이어 온라인동영상서비스(OTT) 드라마 ‘오징어 게임’의 연이은 흥행에 ‘국뽕’이 차오른 적 없었다고 하면 거짓말이다. 이를테면 BTS(방탄소년단)가 빌보드 차트를 여러 번 정복하고, 배우 윤여정이 아카데미 여우조연상을 수상한 뒤 영국인들에게 조크를 날릴 때, 내 일인 양 한껏 취해 그 이면을 들여다보지 못했다. 더는 “두 유 노 김치? 두 유 노 싸이?”를 외치지 않아도 되는 시대인 것이다.

우리는 ‘K 소비시대’에 산다. 대한민국의 영어 이름인 코리아(Korea)의 첫 글자를 딴 케이(K)가 붙지 않으면 얘기가 되질 않는다. 스포츠 국가대표팀 유니폼에서나 봐왔던 ‘K’는 방역, 주식, 반도체, 가요, 드라마, 문학 등 어느 분야든 마법의 수식어로 통한다.

‘K’ 소비에 가장 열심인 건 정부다. 일례로 문화체육관광부가 최근 한 달여 간 언론에 내놓은 보도자료만 보더라도 K술 K씨름 K클래식 K출판 K관광 K홍보 등 ‘K’ 일색이다. 급기야 스페인 언론매체 엘 파이스(El Pais)는 지난 12일 BTS의 리더 RM과의 인터뷰에서 “K라벨이 지겹지 않냐”는 질문을 던졌다. K팝 산업이 착취적이라는 지적과 함께다.

역사상 한국문화의 위상이 가장 높은 시대라고들 하지만, 케이팝 영광의 이면에는 과도한 훈련과 노예계약, 미성년 성 상품화와 황제적 경영이라는 불공정한 구조가 깔려 있다. 한국 드라마 제작 현장도 악명 높다. 창작노동자의 권리보다 사업자의 이익을 우선하는 관행도 여전하다. 최근 인기만화 ‘검정고무신’의 작가 이우영씨가 제작사와 법적 분쟁 끝에 별세했다. 이 작가는 숨지기 이틀 전 법원에 낸 진술서에서 “‘검정고무신’은 제 인생의 전부”라면서 “창작자가 권리를 찾도록 도와달라”고 호소했다. 문체부는 뒤늦게 불공정 계약을 막겠다며 대책 마련에 나섰지만, 2차 저작물을 둘러싼 갈등은 만화출판계의 고질적 문제로 거론돼왔던 사안이다.

11년째 한국살이 중인 영국인 프리랜서 저널리스트 라파엘 라시드는 자신이 쓴 책 ‘우리가 보지 못한 대한민국’(민음사·2022)에서 “한국은 문화적 한류를 선두로 기술적으로나 경제적으로 발전했지만 아이러니하게도 정작 한국에 사는 사람들이 느끼는 현실은 그렇지 않아 보인다”면서 한국 사회의 명암을 진중하게 톺아본다. 라파엘은 “한국만큼 엇비슷한 목표를 향해 모두가 무한경쟁을 펼치는 나라는 드물고, 정형화된 성공에서 낙오한 사람에겐 한국만큼 가혹한 곳도 없다”며 “대한민국이 산적한 미래 문제를 타개하고 선진국에 걸맞은 위상을 차지하려면, 타자를 배제하고 극단적 흑백 논리로 이익을 취하는 정치, 기업 등의 자성과 쇄신이 필요하다”고 지적한다.

‘K’는 자랑이어야 하지만 그렇다고 ‘K’가 만능이어서는 안 된다. 알파벳 ‘K’가 글로벌시장에서 그 위상을 인정받으려면 보다 전략적 소비가 필요하고, 정교한 선순환 생태계가 형성돼야 한다. 그러기 위해서는 그 쓰임이 신중해야 하고, 적재적소여야 하며 공정해야 한다. ‘K’는 소비재가 아니다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]한진선 '미소로 기다려요'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600358t.jpg)

![[포토] 박상현 '순위 반등이 필요하다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600223t.jpg)

![[포토]프로미스나인, 화려한 엔딩](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600149t.jpg)

![[포토]김희지 '핀 주변을 살핀다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500654t.jpg)

![[포토]2024 이데일리 금융투자대상 금융투자 부분 수상자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042501046t.jpg)

![[포토]'서울외신기자클럽 기자간담회 참석하는 이준석 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500759t.jpg)

![[포토]쾌적한 비행을 위해 봄맞이 세척](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500578t.jpg)

![[포토] '법의 날' 축사하는 이종석 헌법재판소장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500502t.jpg)

![[포토]'기자회견 기다리는 황운하'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500358t.jpg)

![[포토]정책조정회의, '모두발언하는 홍익표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500272t.jpg)

![[포토]한진선 '승리의 브이 이동'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600359t.jpg)