장관과 야당 의원들 모두 애써 감정 표현을 자제하는 모습이었지만 표정에서만큼은 ‘화났지만 참는다’를 읽을 수 있었습니다. 그동안 서로 간의 안 좋은 감정이 켜켜이 쌓여 있던 것일까요?

|

일단 이 날(30일)로 돌아가 보겠습니다. 민주당 의원들이 문제 삼은 것은 원 장관의 비공개 발언이었습니다. 8월 24일 한 보수성향 포럼 연사로 가서 여당과 정부를 독려하는 메시지를 낸 것인데요, 국무위원의 정치적 중립 위반이라고 야당 의원들은 주장했습니다.

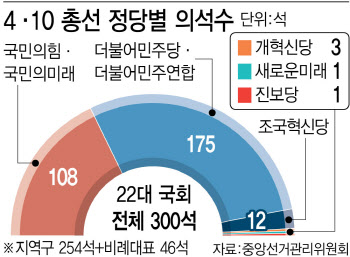

이 때 원 장관은 “몇 달 앞으로 다가온 국가적인 또 한 번의 재편, 이때 우리가 다른 건 모두 제쳐놓고 모두가 힘을 합해 한 단계 정권 교체의 강화, 이것을 이뤄내야 한다고 생각한다”고 말한 바 있습니다. 총선을 염두에 두고 지지세력이 결집해야 한다는 의미로 해석됩니다.

민주당 의원들은 상임위에서 이를 꺼냈습니다. 단순히 문제를 지적하는 것을 넘어 장관에게 ‘정치적 중립을 지키겠다’ 선언까지 요구한 것입니다. 원 장관의 발언과 그 취지에 대해서는 선거법 등 법률상 다퉈볼 여지가 있지만, 국회 상임위에서 정치인에게 선언까지 요구한 것은 다소 무리한 부분일 수 있습니다.

원 장관도 지지 않고 응수했는데, 고 노무현 대통령의 사례를 꺼낸 것입니다. 노 전 대통령의 국회 탄핵 의결이 헌법재판소에서 인용되지 않았던 사례입니다. 민주당 의원들에게는 민감할 수 있는 부분인데, 보통의 장관이었다면 나오지 않았을 말입니다.

|

기 의원이 “국방부 장관이 출장 간 상황에서 총리가 책임있는 대답을 해야 한다”고 하자 한 총리는 “그러면 도망은 아니라고 이해한 것이냐?”라고 응수했습니다. 이종섭 국방부 장관의 출장을 놓고 야당 의원들이 “도주했다”고 비꼰 것을 또 비꼰 것이죠. 한 총리는 그간 섭섭했는지 “국무위원에 대한 모욕”이라고 했습니다.

두 사람의 설전은 여기서 끝나지 않았습니다. 해병대 채 상병의 사망 사건 수사를 놓고 ‘은폐냐’, ‘아니다’를 놓고 설전을 벌였습니다.

기 의원이 한 총리에게 대답할 틈을 주지 않고 정부의 귀책 사유를 나열하자 한 총리가 끼어듭니다. “의원님은 의원님의 주장만 할 뿐 저는 하나도 동의하지 않습니다. 의원님이 하는 얘기는 다 틀렸습니다. 하나도 동의하지 않습니다. 일방적인 해석입니다.”

야당 의원들이 큰 소리치고, 여당 의원들은 이를 만류하고, 국무위원들은 시간만 지나길 바라는 과거 국회 질의에 익숙해서일까요? 최근의 국회 질의 상황을 보면서 ‘뉴노멀’을 느낍니다. 새로운 시대의 시작일까? 정치인 국무위원들이 과거보다 많아지면서 생긴 현상일까?

물론 과거 정부에 이 같은 ‘뉴노멀’이 없었던 것은 아닙니다. 대표적인 경우가 문재인 정부 때 법무부 장관 때입니다. 추미애, 박범계 현역 의원들이 법무부 장관 등이 당시 야당 의원들과 설전을 벌였을 때죠. 그때도 야당 의원들은 국무위원의 응답 자세를 지적했습니다. 공수가 바뀌었을 뿐 주고받는 설전의 모습은 비슷합니다.

물론 국무위원이 무조건 야당 의원들의 공세에 ‘어금니 물고’ 꾹 참으라는 얘기는 아닙니다. 어느 정도 격식과 예의를 갖춘다면 더 좋다는 얘기지요. 문재인 정부 초기 이낙연 국무총리의 대답이 화제를 모았던 게 하나의 예가 되겠네요.

|

지난 8월 28일 국민의힘 연찬회에서 윤 대통령 발언 중에 회에서 “도대체 과학이라고 하는 건 1+1을 100이라고 하는 사람들”이라며 “이런 세력들하고 우리가 싸울 수 밖에 없다”는 말을 했다고 합니다. 윤 대통령의 평소 발언을 생각하면 ‘이상한 말’은 아닙니다. 다만 상대를 적으로 규정하고 편 가르기하는 모습이 유난히 강해 보입니다. 다수야당에 치인 피해의식 때문일까요?

야당도 다를 것은 없어 보입니다. 예산 결산과 심의부터 답을 정해 놓았습니다. ‘윤석열 정부의 실정’ 지적입니다. 답을 이렇게 정해 놓으니 상대방도 전투 태세를 갖춰놓고 기다릴 수 밖에요.

‘정쟁의 불문율’ 같은 것은 사라져가는 모습입니다. ‘우리 아니면 적’ 식의 단순 논리만 남아 있는 것 같습니다. ‘네가 죽어야 내가 산다’는 한국 정치의 비극적 운명인가 봅니다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]뱅크시 작품에 대해 소개하는 유한일 상무](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050901052t.jpg)

![[포토]'대화하는 윤재옥-이철규'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050901021t.jpg)

![[포토] 이태희 '호쾌한 스윙으로'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050900260t.jpg)

![[포토]윤석열 대통령, '취임 2주년 기자회견 생중계'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050900686t.jpg)

![[포토]여전한 고금리 시대, 황금기 맞은 사모대출이란 주제로 열린 패널토론](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050900648t.jpg)

![[포토] 티파니 영, 매력적인 미모](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800221t.jpg)

![[포토]'손하트하는 이재명-조희연'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800935t.jpg)

![[포토]코스피, 0.4% 상승…외인·기관 매수에 2740선 회복](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800899t.jpg)

![[포토]'국민의힘 원내대표 선출을 위한 정견발표회'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800852t.jpg)

![[포토]오색연등으로 물든 조계사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800789t.jpg)

![[포토] 김홍택 '연속 우승에 도전한다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050900280t.jpg)