|

|

‘900대 1.’

독일과 우리나라가 선택할 수 있는 전력판매회사의 숫자다. 독일은 전기를 도입한 1930년대부터 각 지방정부가 그 지역의 전력 공급망을 독점하는 형태로 운영해왔으나 1998년에는 이를 완전히 자유화하면서 그야말로 전력회사끼리의 ‘무한경쟁’이 펼쳐졌다. 공기업인 한국전력(015760)이 모든 전기를 똑같은 요금제도를 통해 공급하는 한국과는 큰 차이가 있다.

물론 독일 시민 모두가 900여 선택지를 가지고 있는 건 아니다. 발전과 송·배전망에 제한이 있기 때문이다. EnBW와 이온(E.ON), RWE, 바텐팔 등 4개 대형 유럽 발전사가 독일 내 전체 전력 판매의 절반가량을 과점하고 있다.

이런 한계에도 불구 독일은 30년간 전력시장을 경쟁체제로 운영해온 결과 1000개가 넘는 중소 발전사와 900여개의 전력 판매사가 등장했고 이들이 화석연료와 원자력 발전에서 재생 에너지로의 에너지 전환을 추진할 수 있는 토대를 만들었다.

우리나라도 현재 정부가 주도하는 에너지 전환 작업을 시장 중심으로 지속 가능하게 하려면 현재 한전 독점인 전력시장을 자유화하고 요금체계를 다변화해야 한다는 지적이다.

독일 전기요금 체계가 우리와 또 다른 건 풍부한 정보다. 전기요금 청구서에 어떤 세금과 부담금이 붙었는지 세세히 나와 있다. 얼마를 써서 얼마를 부과했다는 한국과는 다르다. 소비자가 마음만 먹으면 내가 쓴 전기가 무엇으로 만들었으며 1킬로와트(㎾) 당 얼마만큼의 이산화탄소를 배출했는지, 방사성폐기물이 나오는지도 확인할 수 있다.

작은 재생에너지 발전기업은 유럽 굴지의 대형 전력회사와 경쟁하기 위해 자사 전기의 친환경성을 대대적으로 홍보한다. 독일 남부 쇠나우(Schonau) 마을의 재생에너지발전 협동조합 ‘EWS’, 국제 환경단체 그린피스가 만든 ‘그린피스에너지’ 등이 대표적이다.

유럽연합(EU)의 강력한 이산화탄소 배출 규제가 이들에게 길을 터줬다. 많은 유럽 대기업은 EU의 탄소배출 규제를 충족하기 위해 탄소배출권을 사들여야 했고 이 과정에서 기존 전기요금에 추가 요금을 부담하고서라도 재생에너지로 생산한 전력을 찾기 시작한 것이다. 이른바 ‘녹색요금제도’다.

세계 최대 자동차 부품기업인 독일 보쉬가 2007년 이산화탄소 배출량을 0으로 만드는 ‘탄소중립’을 선언하고 지난해까지 이산화탄소 배출량을 35% 가까이 줄일 수 있었던 것도 자체적인 재생에너지 발전을 확충하고 에너지 소비를 절감하기 위해서도 노력한 것도 한몫을 했지만 무엇보다 녹색에너지를 대거 사들인 덕분이다.

또 이케아 등 많은 유럽 기업이 자발적으로 필요한 에너지원을 모두 재생에너지(Renewable Energy)로 바꾸겠다는 RE100 캠페인에 참여할 수 있는 것도, 독일의 재생에너지 발전 비중이 목표보다 빠르게 늘어나고 있는 것도 이 같은 제도적 뒷받침 때문이다.

엘렌 폰 지체위츠(Ellen von Zitzewitz) 독일 연방경제에너지국 부국장은 “독일의 재생에너지 발전량은 지난해(2019년) 전체 발전 비중이 40%를 넘어서는 등 성공적으로 이뤄지고 있다”며 “정부와 EU의 전환 정책 아래 많은 기업과 이해관계자가 자발적으로 참여하고 있기 때문”이라고 말했다.

전기요금 청구서도 투명 공개…소비자 불만 해소

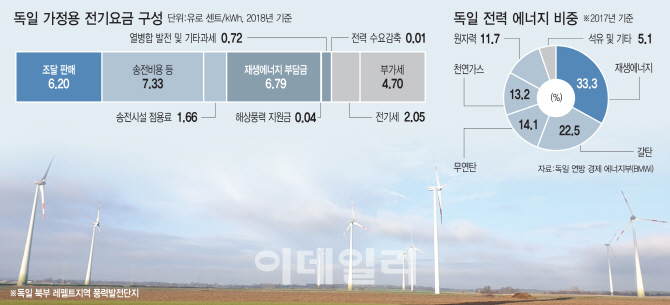

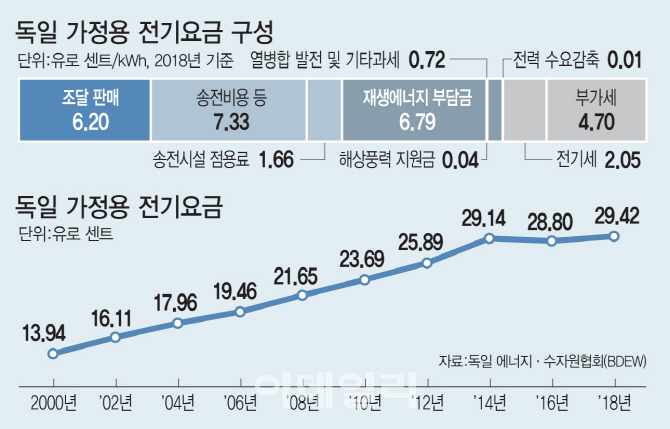

독일과 우리 전력시장의 또 다른 큰 차이점은 정보공개 폭이다. 독일 소비자는 우리와 달리 전기 1킬로와트시(kWh)를 쓸 때 원가와 송·배전비용, 각종 세금, 부담금과 그 용도까지 확인할 수 있다. 자신이 사용하는 전기가 어떻게 생산돼 어떤 방식으로 가격이 정해졌는지 알 수 있을 뿐 아니라 요금부담이 크다면 저가형 요금제를 선택할 수 있어 요금인상에 대한 저항감이 우리보다 덜하다. 독일의 가정용 전기요금은 한국보다 2.5배 가량 많다. 독일 에너지·수자원협회(BDEW)에 따르면 지난 2018년 독일 가정용 전기요금은 1kWh당 0.295유로(약 383원)다.

특히 이같은 정보 공개와 선택권 강화는 재생에너지로 생산한 비싼 전기를 사용하는데 따른 불만을 누그러트리는 데도 한 몫을 했다. 독일의 전기요금 청구서에는 △조달·판매 △송전비용 △송전시설 점용료 △재생에너지 부담금 △해상풍력 지원금 △전력 소비효율 개선 △전기세 등이 각각 얼마인지 구체적으로 적혀 있다.

양이원영 에너지전환포럼 사무처장은 “한전이 구체적인 원가를 공개하고 있지 않기 때문에 정보비대칭성에 따른 소비자의 불만이 크다”면서 “에너지전환의 핵심 중 하나는 정보 투명화다”고 말했다.

|

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]박결 '가볍게 몸을 푼다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600643t.jpg)

![[포토] 박상현 '순위 반등이 필요하다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600223t.jpg)

![[포토]프로미스나인, 화려한 엔딩](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600149t.jpg)

![[포토]김희지 '핀 주변을 살핀다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500654t.jpg)

![[포토]2024 이데일리 금융투자대상 금융투자 부분 수상자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042501046t.jpg)

![[포토]'서울외신기자클럽 기자간담회 참석하는 이준석 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500759t.jpg)

![[포토]쾌적한 비행을 위해 봄맞이 세척](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500578t.jpg)

![[포토] '법의 날' 축사하는 이종석 헌법재판소장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500502t.jpg)

![[포토]'기자회견 기다리는 황운하'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500358t.jpg)

![[포토]정책조정회의, '모두발언하는 홍익표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500272t.jpg)

![[포토]박결 '홀인원 도전'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600664t.jpg)