|

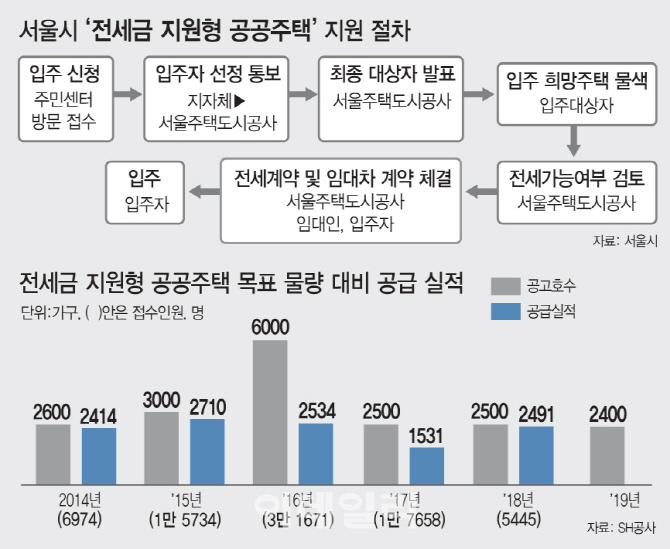

서울시가 서민 주거안정을 위해 도입한 ‘전세금 지원형 공공주택’(옛 전세임대주택) 제도가 유명무실하다는 지적이 일고 있다. 전월세 지원 대상 주택의 가격 기준과 입주자의 소득, 자산 기준 등이 지나치게 까다로워 대상자로 선정돼도 정작 수혜를 누리지 못하는 경우가 허다하게 발생하고 있다. 특히 박원순 시장 취임 이후 8년 동안 공급 목표 대비 실제 공급 실적을 달성한 경우는 딱 1번에 불과했다. 제도 취지를 살리지 못한 ‘반쪽짜리 정책’이라는 비판이 나오는 이유다.

박원순 시장 부임 후, 1번 빼고 모두 ‘미달’

서울시는 올해 저소득계층과 신혼부부의 주거 안정을 위해 전세금 지원형 공공주택 2400가구(2000가구 저소득층·400가구 신혼부부)를 공급할 계획이다. 지난 2005년 도입한 이 제도는 전세임대주택으로 불리다 올해부터 전세금 지원형 공공주택으로 명칭이 변경됐다.

이 제도는 입주 대상자로 선정된 기초생활수급자나 한부모가정, 저소득 신홍부부 등이 거주를 원하는 주택을 직접 물색해 서울시 산하 서울주택도시공사(SH공사)에 신청해야 한다. SH공사는 전세가능 여부를 검토한 후 계약자가 돼 주택소유자와 전세계약을 체결하고, 이를 다시 입주 대상자에게 저렴하게 재임대하는 전대차 방식으로 진행된다.

해마다 공급 물량을 훌쩍 뛰어넘는 신청자가 몰리지만 공급 목표를 채운 경우는 거의 없다. 박 시장이 취임한 지난 2011년 이후로 보면 단 한차례를 제외하고 모두 실제 공급 실적이 목표 가구수를 밑돌았다. 실제 2017년에는 2500가구 전세임대주택 모집에 1만7658명이 몰려 7.1대 1의 비교적 높은 경쟁률을 보였다. 다만 최종 혜택이 돌아간 가구는 목표 가구수 대비 60%에 불과한 1531가구에 그쳤다. 작년에도 2500가구 모집에 5445명이 몰렸지만, 실제 혜택이 돌아간 가구는 2491가구로 결국 모집 인원 정원을 채우는데 실패했다. SH공사 관계자는 “매년 전월세 지원금과 혜택을 조금씩 올리고 있지만 집주인(임대인)이 계약을 거부하는 경우가 많다”며 “당첨된 이후에 월평균소득 기준이나 차량가액 등이 조건에 부합하지 않아 뒤늦게 탈락되는 경우가 있다”고 말했다.

전세가 현 시세와 동떨어져… “집 주인 인센티브 대폭 늘려야”

이 제도가 제대로 작동하지 않는 가장 큰 원인으로 전세보증금 기준이 꼽힌다. 지원 대상이 되는 전세금 조건이 현 서울 주택시장 전세 시세와 너무 동떨어져 있다는 분석이다.

소득 기준도 까다로운 편이다. 만약 주거 취약계층이 이 제도를 이용하려면 4인 가구 기준 월평균소득이 292만3452만원(2017년 기준) 이하여야 한다. 또 총 자산가액이 1억 9600만원을 넘거나 소유 자동차가 2499만원을 초과할 경우 입주 대상자에서 탈락한다. 소유 자동차 차량가액 기준은 오히려 작년(2545만원)에 비해 줄었다.

입주 대상자가 까다로운 조건을 모두 통과하고 겨우 입주 대상에 맞는 주택을 찾았다고 해도 난관은 남아 있다. 지원 대상이 되는 주택 소유주가 소득 노출 부담이나 낮은 임대료 인상 등을 우려해 계약을 하지 않을 경우에는 이를 막을 방법이 없는 것이다.

전문가들은 제도 활성화를 위해 인센티브를 대폭 늘리고, 현실성 있게 주택 가격 조건 등을 손 볼 필요가 있다고 조언한다. 심교언 부동산학과 교수는 “전월세 지원 금액을 대폭 상향하거나 소유주인 임대인에 대한 인센티브를 대폭 확대해 제도가 제대로 작동하게 해야 한다”고 말했다.

![[포토]이가영,부드러운 티샷 공략](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100330t.jpg)

![[포토] '트릭 오어 트릿' 진행하는 바이든 대통령 부부](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103102211t.jpg)

![[포토] 송민혁 '이글 2개, 버디7개 잡은 날'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100152t.jpg)

![[포토]치솟던 배춧값 대폭 하락…"물량 충분해"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101370t.jpg)

![[포토]삼성전자 반도체 영업익 4조](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101369t.jpg)

![[포토]하모니카 연주가 이윤석의 연주](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101230t.jpg)

![[포토]민통선 주민들 트랙터 시위](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101122t.jpg)

![[포토] 서울시예산안 설명하는 오세훈 시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100890t.jpg)

![[포토] 벤틀리모터스코리아, '더 뉴 컨티넨탈 GT 스피드' 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100418t.jpg)

![[포토] 2024 서울 문화원 엑스포](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103001770t.jpg)

![[포토]이가영,정상을 바라본다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100331t.jpg)

![[단독]대출 74%가 담보·보증대출…위험 피하는 은행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100154b.jpg)