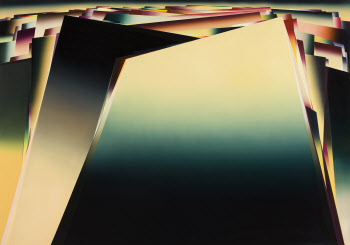

| | 정미정 ‘사이의 시간’(사진=필갤러리) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 왠지 낯이 익다. 고풍스러운 석조건물에 매달린 요란하지 않은 간판, 눈부시지 않은 가로등, 드문드문 오가는 사람들이 말이다. 한 번쯤 가봤던, 아니라면 영화·사진을 통해 스쳤던 유럽의 어느 거리인 듯하니까.

그런데 이곳이 어디인가는 그리 중요치 않은가 보다. 작가 정미정(38)이 기억으로 훑어냈다는 공간, 아니 시간이라니까.

작가는 추억·회상을 뿌리 삼아 작업한다. 그런데 그 줄기는 선명함이 아니다. 모호함이다. 어느 장소에서 경험했던, 사진 등으로 수집한 이미지를 겹치고 지우고 변형해, ‘특별한 불확실성’을 부여하는 거다. 어차피 기억이란 건 지극히 자의적인 복원을 거쳐 나온 결과물이지 않겠느냐는 게 작가의 생각이다. “추억은 사실적 의미를 잃고 ‘선택’이란 행위, 연상하는 과정을 거쳐 주관적인 새로운 이미지를 형성한다”고 했다.

핀이 맞지 않은 사진처럼 이리저리 흔들리는 ‘사이의 시간’(The Time in Between·2018)은 그렇게 나왔다. 과거부터 현재까지 첩첩이 쌓인 ‘시간’, 그 틈에 끼인 ‘사이’까지 잡아두겠다는 붓길이 보인다.

7월 29일까지 서울 용산구 유엔빌리지길 필갤러리서 여는 개인전 ‘시간’에서 볼 수 있다. 캔버스에 오일. 91×116㎝. 작가 소장. 필갤러리 제공.

![[포토]이가영,부드러운 티샷 공략](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100330t.jpg)

![[포토] '트릭 오어 트릿' 진행하는 바이든 대통령 부부](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103102211t.jpg)

![[포토] 송민혁 '이글 2개, 버디7개 잡은 날'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100152t.jpg)

![[포토]치솟던 배춧값 대폭 하락…"물량 충분해"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101370t.jpg)

![[포토]삼성전자 반도체 영업익 4조](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101369t.jpg)

![[포토]하모니카 연주가 이윤석의 연주](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101230t.jpg)

![[포토]민통선 주민들 트랙터 시위](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101122t.jpg)

![[포토] 서울시예산안 설명하는 오세훈 시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100890t.jpg)

![[포토] 벤틀리모터스코리아, '더 뉴 컨티넨탈 GT 스피드' 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100418t.jpg)

![[포토] 2024 서울 문화원 엑스포](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103001770t.jpg)

![[포토]이가영,정상을 바라본다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100331t.jpg)

![[단독]新폐렴구균 백신 국내 허가…무료접종 판 흔들까](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100631b.jpg)