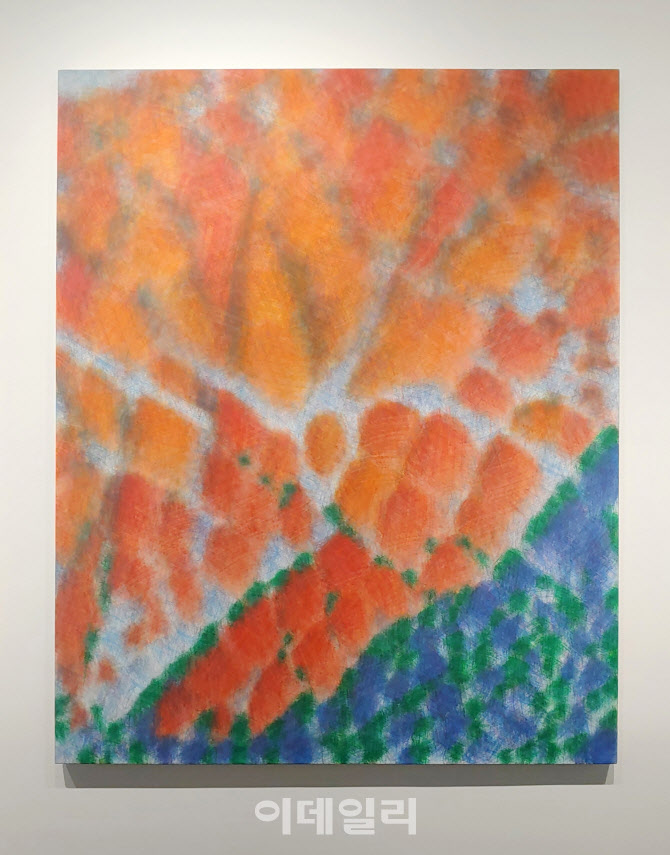

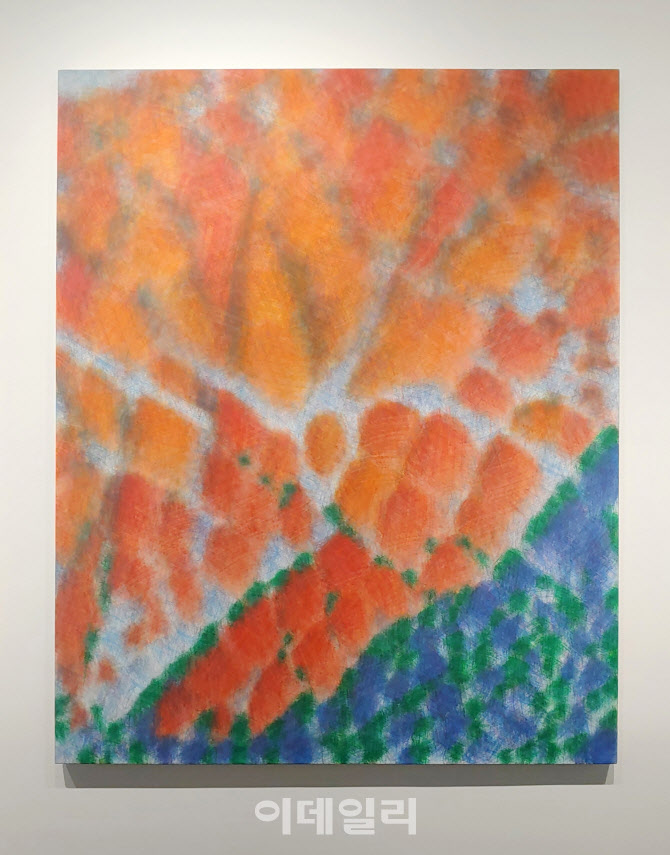

| | 작가 정주영이 서울 종로구 삼청로 갤러리현대서 연 개인전 ‘그림의 기후’에 건 자신의 작품 ‘M22’(2021·170×210㎝) 앞에 섰다. 산을 그리던 작가가 ‘산 너머’ 하늘을 바라본 ‘M’ 연작 중 일출의 다이내믹한 순간을 색채스펙트럼으로 펼쳐낸 작품이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 분명 유화라고 하지 않았나. 도대체 어디에 유화물감을 썼는데? 유화라면 본디 첩첩이 캔버스를 타고 오른 물감이 엉켜 색을 씌우고 두툼한 질감을 만들어 자칫 부조회화처럼 보이기도 하거늘. 찐득거리고 끈끈한 그 맛을 도저히 찾아볼 수가 없지 않은가. 두툼은커녕 얇고 가벼워 속이 다 들여다보일 정도인데. 되레 수채화 분위기가 난다고 할까. 가만있자. 그래서 저 바닥에 깔린 게 다 보이는 건가. 캔버스에 연필로 밑작업이라도 한 듯 거칠게 그어낸 수많은 선이 눈에 훤히 들어오니.

시작이 이랬다. 작가 정주영(54·한국예술종합학교 미술원 교수)과 마주치기 전까진, 작가가 오래도록 머금었을 그만큼 길게 토해낸 안팎의 스토리를 듣기 전까진 ‘제멋대로 난리부르스’였단 얘기다.

| | 정주영의 ‘M38’(2022·100.5×80.5㎝·왼쪽)과 ‘M11’(2022·100.5×80.5㎝). 창에 걸린 구름(M38), 하늘을 가로지르는 구름(M11)을 잡아채듯 캔버스에 걸었다. 성긴 평붓을 수없이 그어 생긴 잔선이 가득하다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

“넓적한 평붓을 쓴다. 값싼 붓이라 오래 쓰다 보면 털이 빠져 듬성듬성해지는데 그 상태로 계속 그어대 붓자국이 생긴 거다. 칠하고 지우기를 반복했다고 할까.”

정리해보면 이런 얘기다. 성긴 붓으로 수없이 긋고 그어 캔버스에 물감이 채 차오르기도 전에 쓸어버린다는 거 아닌가. 밑작업처럼 캔버스 바닥에 놓인 잔선들은 붓이 숱하게 긁어대며 만든 ‘상처’ 같은 거고.

서울 종로구 삼청로 갤러리현대. ‘붓이 낸 상처’를 품은 크고 작은 회화작품 60여점을 걸고 작가는 개인전 ‘그림의 기후’를 열었다. 개인전만으로는 2년 남짓, 갤러리현대에선 6년 만이다. 굳이 ‘지난날을 센’ 건 그 시간의 변화가 ‘드라마틱’해서다. ‘털 빠진 값싼 붓’으로 그린 풍경이 지상을 넘어 이제 천상을 향했다고 하니까.

| | 작가 정주영이 갤러리현대 개인전 ‘그림의 기후’에 건 자신의 작품들을 배경으로 섰다. 작가 뒤로 왼쪽부터 ‘M11’(2022·100.5×80.5㎝), ‘M36’(2022·35×27.5㎝), ‘M38’(2022·100.5×80.5㎝), ‘M22’(2021·170×210㎝)가 차례로 걸렸다. 작가는 기상학(Meteorology)에서 따온 영문자 M으로 ‘변화하고 반복하고 순환하는 기상현상’ 연작을 만들어내고 있다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

작가는 산을 그렸고 산을 그린다. 앞의 산은 서울과 인근의 북한산·인왕산 등이고, 뒤의 산은 유럽 여러 나라를 관통하는 알프스다. 작가의 이름에 따라붙는 ‘산의 작가’란 타이틀은 괜히 붙은 게 아니다. 다만 ‘산 그림’이라면 으레 연상되는 흔한 풍경과는 좀 거리가 있다. 깎아지를 듯한 바위산이나 눈 덮인 봉우리로 세운 환상적인 절경과는 한참 떨어져 있단 얘기다.

그렇다고 바위산이나 봉우리를 그리지 않은 건 아니다. 그저 시선이 다를 뿐. 풍경이 아닌 풍경의 초상이었던 거다. 북한산·인왕산에선 세상 만물이 생성·소멸하는 형체를 보려 했고, 알프스에선 우주의 시간이 생성·소멸하는 순환을 보려 했다니까.

| | 정주영의 ‘알프스 No.31’(2021·210×170㎝). 솜털처럼 부드러운 화면에 사람의 살갗색을 띤 알프스 전경을 옮겨놨다. 풍경 그대로가 아닌 풍경의 초상이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

상처 같은 무수한 선으로…풍경 아닌 풍경의 초상‘드라마틱한 변화’는 사실 이제부터다. 2018년부터 붓길을 내기 시작했다는 ‘알프스’ 연작을 지나 ‘산 너머’의 공간으로 확장한 작품을 이번 개인전에 처음 꺼내놨으니까. 바로 하늘, 그 하늘이 들인 구름·일출·일몰 등 날씨·기후를 총체적으로 부르는 ‘기상학’을 화면에 올린 거다.

| | 작가 정주영이 갤러리현대 개인전 ‘그림의 기후’에 건 자신의 작품 ‘M19’(2021·120.5×115㎝)에 대해 설명하고 있다. 하늘 가운데에 박혀 가장 밝고 빛나는 순간을 맞은 해를 표현했다고 했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

‘퀀텀점프’란 게 이런 건가. 산에서 비약적으로 뛰어올라 하늘에 가닿았으니. “2006년 알프스를 답사하고 2018년부터 연작을 내던 그때부터, 계절과 시간의 변화를 고스란히 드러낸 그때부터 ‘산에서 바라본 하늘’에 관심을 가졌더랬다. 산봉우리의 빙하가 밝은 흰색으로 보이는 것도 기상·기후와 연결됐기 때문이라지 않은가.”

결국 작가의 작업은 시간과의 싸움, 아니 시간과의 합의를 이루는 과정처럼 보인다. 지각변동과 침식작용이 오랜 세월 빚어낸 봉우리·바위도 모자라 이젠 그보다 더 오랜 세월 ‘변화하고 반복하고 순환하는 기상현상’까지 포착했으니. 기상학(Meteorology)의 영단어에서 따왔다는 ‘M’ 시리즈는 그렇게 탄생했다.

| | 정주영의 ‘M21’(2021·170×210㎝). ‘산 너머’ 하늘을 바라본 ‘M’ 연작 중 일몰의 다이내믹한 순간을 색채스펙트럼으로 펼쳐낸 작품이다. 일출을 그린 ‘M22’(2021)와 짝을 이루는 작품이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

해가 뜨고 또 그 해가 지는 순간의 하늘을 웅장한 색의 변천으로 묶어낸 ‘M22’(2021)와 ‘M21’(2021), 떠오른 그 해가 세상을 꽉 채운, 또 떨어진 그 해가 세상을 텅 비운 찰나를 잡아낸 ‘M20’(2021), ‘M19’(2021) 등은 그저 한 토막에 불과하다. 긴 구름이 푸른 하늘을 가르고(‘M11’ ‘M12’ 2020), 창가에 머물기도 하며(‘M38’ 2022), 붉은 석양을 가리다가(‘M18-1’ ‘M18-2’ ‘M18-3’ 2020), 마침내 어둠에 스며드는(‘M14’ 2020) 과정이 마치 ‘기상일지’처럼 펼쳐진다.

그러면서도 작가가 그린 형체는 잡힐 듯 잡히지 않는다. 말 그대로 ‘반은 구상이고 반은 추상’. 그런데 그 절반인 ‘구상’이란 것도 상당히 흥미롭다. 있는 그대로의 형상이 아닌 보이는 그대로의 형상이라니 말이다. 이번 개인전에 건 대표작 ‘M40’(2022)과 ‘M41’(2022)이라면 설명이 될까.

| | 정주영의 ‘M18-1’ ‘M18-2’ ‘M18-3’(2020·각각 50×40㎝). 붉은 석양이 시간에 따라 색을 달리하는 순간을 포착했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

대형 캔버스로 나란히 건 두 작품이 담아낸 건 ‘먹구름’이란다. “지난여름 어느 날 높은 온도 때문인지 비가 그치니 거대한 먹구름이 몰려나왔다”고 당시를 회상했다. 하지만 시커먼 먹구름이란 표현은 적어도 여기선 틀렸다. 연보랏빛, 거기에다가 붓끝이 낼 수 있는 가장 부드러운 촉감까지 입고 있으니.

그런데 이 구름이 만든 형상이 말이다. 얼핏 사람으로 보이는 거다. ‘M40’에선 누군가의 얼굴, 구체적으로 코와 입이 보이는 옆모습이, ‘M41’에선 누군가가 누워있는, 구체적으로 다리를 포갠 채 반대편을 보고 있는 뒷모습이 잡힌다. 작가 자신이 의식을 했든 못 했든 말이다. 오래도록 올려다본 구름이 양 모양, 곰 모양을 다 지나쳐 때마침 ‘사람’으로 형체를 바꾼 그 순간을 포착한 거다. 그렇게 ‘구름’ 그림에서 정작 구름은 추상으로 보내고 기어이 사람을 구상으로 데려왔다고 할까.

| | 정주영의 ‘M40’(2022·210×160㎝·왼쪽)과 ‘M42’(2022·210×160㎝). 지난 여름날 비온 뒤 먹구름이 몰려든 한때를 포착했다는 작품들에선 여지없이 사람의 형체가 잡힌다. ‘M40’에선 누군가의 얼굴 속 코와 입이, ‘M41’에선 누워서 다리를 포갠 채 반대편을 보고 있는 인체의 굴곡이 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

“내 손의 뼈는 봉우리 같고 힘줄은 물 같고” 작가의 그림에 ‘사람’이 배여 나온 건 우연이 아니다. “한동안 산을 그려 무감각해졌던 어느 때, 문득 손을 내려다보니 산처럼 보이더라. 뼈는 봉우리 같고 힘줄은 물 같고.” 산을 인간의 신체와 연결한 게 ‘구름’보다 앞섰단 얘기다. 작정은 하지 않았단다. “추구했다기보단 그렇게 흘러가더라”고 했으니까. 결국 누구나 보고 싶은 대로 보게 되는 법인가. 작가가 산·구름에서 사람을 봤던 것처럼, 감상자들 역시 ‘알프스’ 연작 중 유독 사람의 살갗색을 띤 ‘알프스 No.31’(2021), ‘알프스 No.39’(2022)에 한번 더 시선을 던질 듯하니.

| | 서울 종로구 삼청로 갤러리현대서 연 정주영의 개인전 ‘그림의 기후’ 전경. 2018년부터 그리기 시작했다는 ‘알프스’ 연작이 걸렸다. 왼쪽부터 ‘알프스 No.31’(2021·210×170㎝), ‘M1’(2020·27×25.5㎝), ‘알프스 No.35’(2022·지름 30㎝), ‘알프스 No.32’(100.5×80.5㎝), ‘알프스 No.24’(2021·210×170㎝)(사진=오현주 문화전문기자). |

|

| | 정주영의 ‘알프스’ 연작 중 ‘알프스 No.31’(2021·210×170㎝·왼쪽)과 ‘알프스 No.24’(2021·210×170㎝)를 확대해서 들여다봤다. 그렸다기보다 지워낸 듯한 수많은 붓선이 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

대학(서울대 서양화과)에서 서양화를 전공하고 독일로, 네덜란드로 날아가 줄창 서양화를 그려댔지만 “아무리 유럽의 풍경을 그려도 동양적이더라”고 했다. 멀리 보고, 너머 보고, 종국엔 투영된 다른 걸 봤으니 화면에 무엇이 옮겨질진 자명하지 않았겠나.

그렇게 작가는 풍경을 그렸으나 풍경만 그리진 않았다. 사람 닮은 풍경이었으니 말이다. 결국 그이의 그림에서 풍경은 사람이었던 거다. 전시는 3월 26일까지.

| | 작가 정주영이 서울 종로구 삼청로 갤러리현대서 연 개인전 ‘그림의 기후’에 건 자신의 작품 ‘M40’(2022·210×160㎝·왼쪽)과 ‘M42’(2022·210×160㎝) 사이에 섰다. “삼원색을 중첩해 먹구름의 오묘한 회색을 뽑아냈다”지만 결국 먹구름은 환상적인 연보랏빛으로 마무리됐다. 붓끝이 낼 수 있는 가장 부드러운 촉감으로 사람의 형상까지 빚어놓고선(사진=오현주 문화전문기자). |

|

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]유서연,핀 앞에 바로 붙어라](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060700731t.jpg)

![[포토] KPGA 선수권대회 한우 바비큐](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060700810t.jpg)

![[포토]서울비댄스페스티벌, 스케이보더의 시범](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060700785t.jpg)

![[포토] 옥태훈 '침착하게 읽는 그린'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060700389t.jpg)

![[포토] 국민권익위, 청년 현장 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060700658t.jpg)

![[포토] 인사말하는 라이베리아 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060700563t.jpg)

![[포토] 육군 장병들의 태권도 시범](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060600330t.jpg)

![[포토] 전가람 '트로피가 탐난다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060600332t.jpg)

![[포토] 셀트리온 4연패 도전하는 박민지](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060600130t.jpg)

![[포토] 현충일에 욱일기 내걸린 부산의 한 아파트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060600293t.jpg)