[이데일리 고준혁 기자] 주식시장이 난리가 났는데, 중서부 매파와 워싱턴 비둘기파의 대결 구도 얘기가 나옵니다. 연방준비제도(Fed·연준) 위원들 간 인플레이션에 대한 관측과 이를 대처하는 방법을 둘러싸고 서로 합의를 못 보고 있단 겁니다. 연준이 뒤늦게 돈줄을 조이면서 올해 들어서만 나스닥이 10% 넘게 빠진 것인데도 말입니다. 시장 참가자들이 불안할 만합니다.

관성을 이기고 사람이 바뀌기는 참으로 쉽지 않습니다. 작년 초 인플레 우려가 스멀스멀 상승할 때 70년대 엄청난 인플레를 겪었던 꼰대들은 “별거 아냐”라고, 태어났을 때부터 금리가 0%에 붙어 있던 현 세대는 “빨리 대처해야”한다는 주장을 각각 하고 있단 해석이 있었습니다.(

[株소설]‘답정너’ 파월과 채권시장의 갈등…‘세대 차이’ 때문?) 결과가 나왔으니 하는 말이지만, 기존 세대는 인플레가 “일시적”이라고 치부할 것이 아니라 좀 더 깊게 들여다보고 경기 예측 모델을 새롭게 디자인했어야 한단 쓴소리가 나옵니다. “진보한 디자인은 박수를 받지만, 진부한 디자인은 외면” 당하기 때문입니다.

| | (출처=인터넷 커뮤니티) |

|

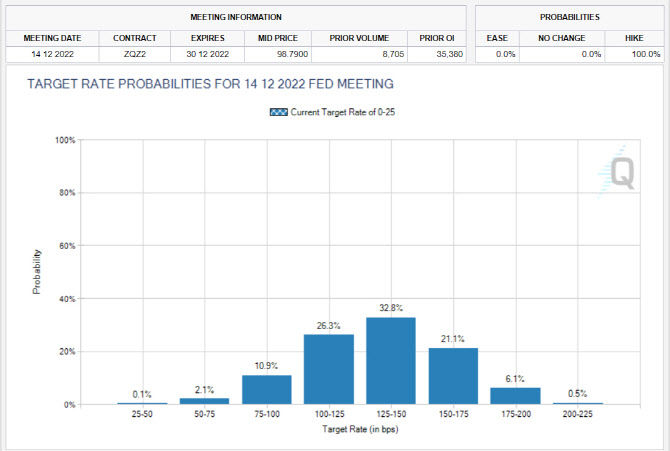

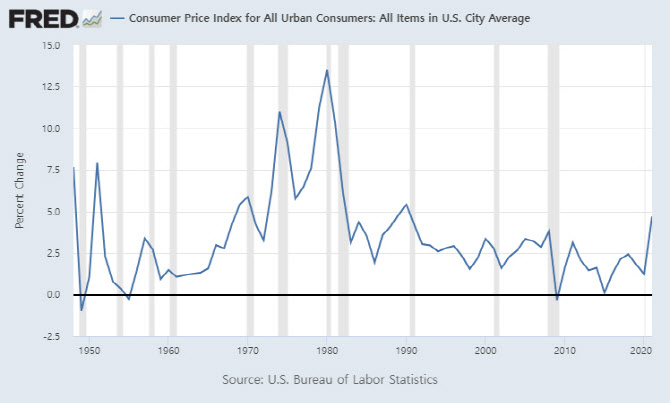

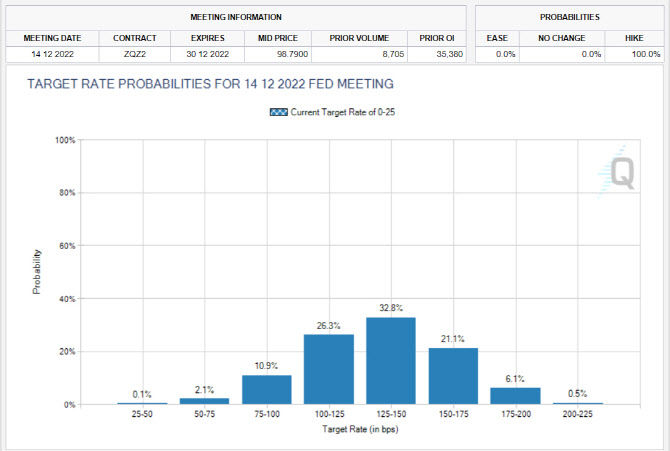

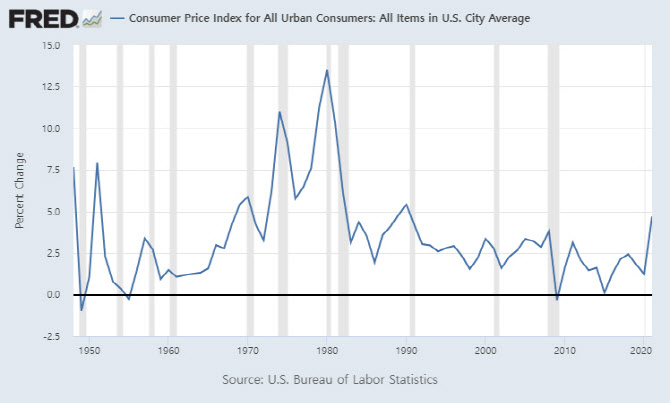

디플레이션이란 관성 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 때 기준금리를 50bp 올릴 수 있다느니, 매 회의 때마다 금리를 올릴 수 있다느니 하는 얘기들의 원흉을 한 단어로 말해보자면 관성이라고 할 수 있을듯합니다. 길게는 40년 짧게는 20년이 넘는 세월을 디플레이션 관성 안에서 살아왔습니다. 1965~1971년 그레이트 인플레이션 뒤엔 미국의 전년 대비 소비자물가(CPI) 상승률은 대부분 3% 미만이었습니다. 2008년 금융위기 이후엔 1% 안팎에 머물렀습니다. 연준과 미국 정부가 2%를 보기 위해 무던히 애를 썼는데도 불구하고 말입니다. 거대 빅테크 기업들이 물건 가격을 계속 낮춘다는 아마존 효과와 인구 고령화, 과도하게 쌓인 빚 등은 수십 년간 디플레이션의 늪에서 벗어나지 못하게 한 구조적인 원인으로 꼽힙니다.

| | 올해 말 기준 연방기금금리 선물 가격. (출처=시카고 선물거래소) |

|

그러다 작년 한 해 뜻하지 않은 인플레이션을 만나게 됩니다. 전년 동기 대비 CPI 상승률은 작년 1월 1.4%에서 12월 7.0%까지 뛰었습니다. 작년 5월 5.0%를 기록했을 때만 해도, 이러다 말겠지란 의견이 우세했습니다. 당시 연준에서 36명의 전문가를 대상으로 진행한 설문조사 결과, 이들이 예상한 2021년 근원 인플레이션 중앙값(개인소비지출 기준)은 2.3%였습니다. 인플레가 4%를 초과 확률은 0.5%로 예측하기도 했습니다. 2021년 근원 개인소비지출 물가는 4.5%였습니다. 파월 의장 탓만 할 게 아니었던 셈입니다. 물론 미국이 너무 많은 돈을 풀어 인플레이션이 온다는, 영화 빅쇼트로 유명한 마이클 버리 사이온자산운용 창업자나 린 알덴 애널리스트 등의 소수의견도 있었습니다.

파월 의장을 포함한 기존 경제 전문가들은 코로나19로 침체됐던 경기가 살아나고 있지만, 금융위기 이후 고착화된 디플레이션을 반전시키기엔 너무 미약하다고 본 것입니다. 한 자산운용사 대표는 “파월이 일시적 인플레이션을 고집했던 이유에 이해가 가는 대목이 수십년 간의 디플레이션을 겪어왔기 때문이고, 지금도 아직 결론이 난 것은 아니다”라며 “결국 우리는 인플레이션이 과거의 추세를 뚫고 다른 영역으로 가느냐, 혹은 다시 추세선으로 돌아오느냐에 대한 질문을 해결하는 중”이라고 진단했습니다.

| | 미국 도시 소비자물가지수(CPI) 추이. (출처=세인트루이스 연방은행) |

|

과거 데이터 쓰는 경기 예측 모델이란 관성

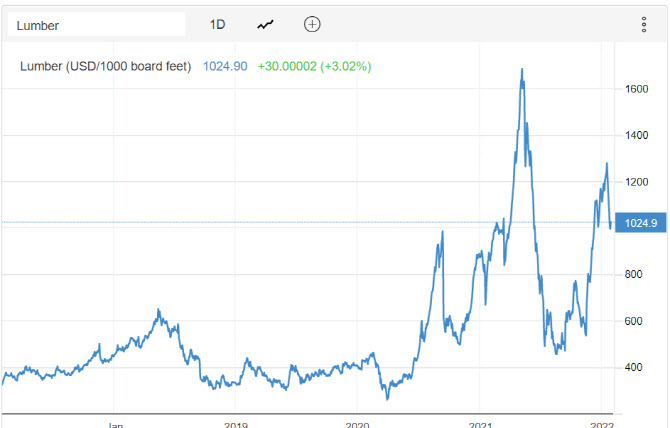

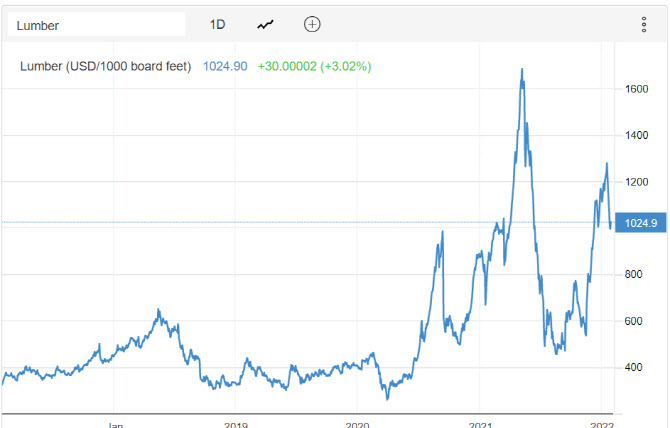

파월을 포함한 전문가들의 ‘실수’를 두둔해보자면, 델타 변이와 오미크론 변이의 출현은 누구도 예상하기 어려웠단 점을 들 수 있습니다. 사실 델타만 아니었다면, 정말 인플레는 일시적이었을지 모릅니다. 작년 초 백신 접종률 증가와 함께 찾아온 인플레이션은 좋은 물가 상승에 속하기도 합니다. 경기 회복과 함께 사람들이 물건을 많이 사고 기업은 많이 팔면서 나타나는 인플레이션은 경제가 활황이란 뜻이기 때문입니다. 그런데 갑자기 델타가 찾아왔고 글로벌 공급망의 큰 축을 담당한 동남아는 멈춰 섰습니다. 물건값이 오르는 정도가 아니라 웃돈을 아무리 준다 해도 반도체를 사지 못하는 상황까지 펼쳐졌습니다. 이 또한 지나가나 싶더니만 오미크론이 닥쳤습니다. 멈출 줄 모르고 상승하는 목재(lumber) 가격이 하락하는가 싶더니 연말께 다시 상승하는, 들쑥날쑥한 그래프는 인플레를 예상한다는 게 얼마나 어려웠는지를 말해주는 대표적인 그림입니다.

| | 목재 근월물 선물 차트. (출처=트레이딩이코노믹스) |

|

그러나 이를 감안한다 해도 비겁한 변명에 지나지 않는단 지적이 있습니다. 경제학자 제이슨 퍼먼은 “파월은 백신 접종으로 경기가 살아나 인플레이션이 나타난다고 했으면서도, 델타 변이의 출현 탓에 인플레이션이 이어진다고 했다”며 “이는 모순으론 일관성이 있으려면, 2020년 처음 팬데믹(전염병 대유행)이 터졌을 때와 마찬가지로 델타도 물가 상승을 억제하는 요인으로 봐야 한다”라고 말했습니다.

이건 그렇다 쳐도 더 심각한 문제가 있습니다. 퍼먼이 생각할 때 파월 진영의 가장 큰 잘못은 관성에서 벗어나지 못했단 것입니다. 여기서 말하는 관성은 경기 예측 모델링을 가장 최근 과거 데이터를 기반으로 하는 게 일반적인 방식을 말합니다. 코로나19 이후 시대는 일반적이지 않기 때문에 그래선 안 됐단 주장입니다.

가장 큰 차이는 통화와 재정정책의 합작으로 세계 2차 대전 이후 미국에 가장 많은 돈이 풀렸단 겁니다. 작년 미국 정부는 GDP의 11%에 해당하는 2조5000억달러를 풀었습니다. 작년 4분기 미국 실질 GDP 증가율은 전기 대비 연율 기준 6.9%로 컨센 5.5%를 크게 상회했는데, 이같은 간극은 막대한 재난지원금(Stimulus check) 효과를 과소평가했단 점에서 찾을 수 있습니다. AP통신 등은 1400달러의 현금 지원을 포함한 막대한 정부 지원금이 경기를 회복시켰다고 평가했습니다. 많이 풀린 돈이 생각보다 경기 진작에 효과가 있었고, 생각보다 인플레를 자극한 것입니다.

퍼먼은 “가장 최근의 과거 데이터를 통해 미래를 예측하는 관성이, 지금의 인플레이션을 상상하지 못하게 했다”며 “현 시점에서 가장 가까운 과거 데이터인 작년 3개 분기 데이터만 가지고 단순한 통화승수 모델에 적용하면, 잠재적 경제성장률이 코로나19 직전보다 2~5% 높게 나온다는 걸 아주 쉽게 알 수 있다”고 전했습니다. 이는 작년 기준 1년 이후의 미래는 과거와 아예 딴판이었는데도, 그저 하던 대로 가장 가까운 과거 데이터를 사용해 경기 예측을 했단 비꼼인 셈입니다.

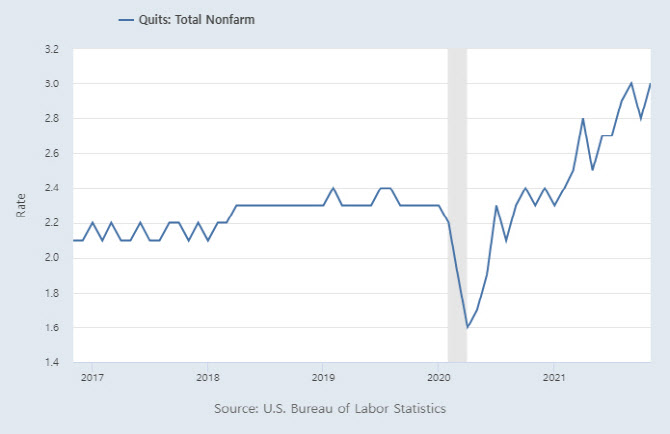

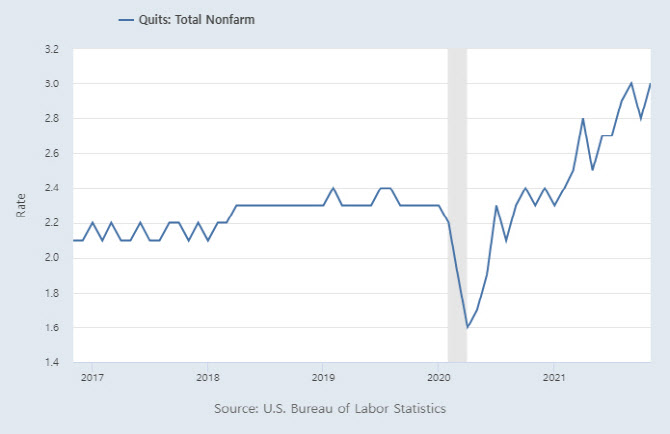

지금 당장 타당한 모델도 관성일 수 있다그는 이밖에도 코로나로 인한 사망자 증가, 이민자 감소, 투자 감소, 팬데믹으로 인한 노동 공급 이탈 등을 경기를 저해하는 요소로만 판단했단 점도 오판이었다고 지적했습니다. 이러한 제한적 요인은 동시에 인플레이션을 자극할 요소란 점을 간과했단 얘깁니다. 또한 지나치게 물가와 실업률 간의 관계를 그린 필립스 곡선에 의지했단 점도 문제 삼았습니다. 유휴 인력(Slack) 증가로 자연실업률이 올라갔을 땐 필립스 곡선으로 보는 인플레이션 예측이 무효하단 주장입니다. 퇴직률이나 일자리를 실업자로 나눈 비율 등 다른 지표를 중시했다면, 이미 고용시장이 타이트하단 점을 알 수 있었다고 했습니다.

| | 미국 퇴직률. (출처=세인트루이스 연방은행) |

|

퍼먼은 돌이켜 생각해봤을 때 작년 한 해를 그나마 잘 맞출 수 있었던 경기 예측 모델은 명목 GDP와 실질 GDP 간의 비율인 GDP 디플레이터를 이용한 인플레이션 측정 방법입니다. 재정부양 효과와 생산성이 적극 반영되는 이 모델은 작년 총 소비가 많이 오를 것임과 동시에 생산량은 생각보다 적다는 결론이 도출된다고 합니다. 이를 바탕에 놓으면, 높은 인플레이션율을 예상할 수 있었던 것입니다.

그는 이 모델을 올해에 적용할 때 작년보다는 낮은 3~4%대의 물가 상승이 예상된다고 전했습니다. 그럼에도 이를 그대로 믿어선 안 된다면서 “작년에 우리가 얻을 수 있었던 가장 큰 교훈은 겸손”이라며 “언제든 바뀔 수 있는 경제 상황을 경기 예측 모델에 반영할 수 있게끔 항상 준비하고 있어야 한다”라고 강조했습니다.

![[포토]박지영,핀을 향하여](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100110t.jpg)

![[포토] '트릭 오어 트릿' 진행하는 바이든 대통령 부부](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103102211t.jpg)

![[포토] 송민혁 '이글 2개, 버디7개 잡은 날'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100152t.jpg)

![[포토]치솟던 배춧값 대폭 하락…"물량 충분해"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101370t.jpg)

![[포토]삼성전자 반도체 영업익 4조](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101369t.jpg)

![[포토]하모니카 연주가 이윤석의 연주](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101230t.jpg)

![[포토]민통선 주민들 트랙터 시위](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101122t.jpg)

![[포토] 서울시예산안 설명하는 오세훈 시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100890t.jpg)

![[포토] 벤틀리모터스코리아, '더 뉴 컨티넨탈 GT 스피드' 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100418t.jpg)

![[포토] 2024 서울 문화원 엑스포](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103001770t.jpg)

![[포토]유효주,타구 방향을 살핀다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100198t.jpg)

![[단독]대출 74%가 담보·보증대출…위험 피하는 은행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100154b.jpg)

![‘AI투자 확대 우려’에 나스닥 2.76%↓…금감원, 고려아연 유증 제동[뉴스새벽배송]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100413b.jpg)