|

|

사람에게 이보다 더 분명한 취향이란 게 있나. 아마 없을 거다. 사람의 식성, 더욱이 아이의 식성은 화학과 문화의 힘이 충돌하는 도가니라니까. 아니 그 전에 이미 DNA에 의해 프로그래밍한 유전형질에 따른다니까. 식성의 바탕에는 태생적으로 또 진화하면서 정교화한 ‘미각’이란 게 있다. 입으로 들어온 모든 것을 화학적으로 테스트해 만든 ‘차이’라는 거다.

인간이 가늠하는 미각은 몇 가지나 될까. 단맛, 짠맛, 신맛, 쓴맛은 기본. 여기에 2000년대에 공인한 ‘감칠맛’이란 게 있다. 조만간 ‘지방맛’도 이 대열에 합류할 예정이란다. 이렇게 되면 ‘인증미각’만 여섯 가지다. 만약 누군가가 감칠맛에 특화해 있다면 단맛·쓴맛과 씨름 중인 사람보단 진화했다고 봐도 무방할 거다. 지방맛은 더 말할 나위도 없고.

퓰리처상을 수상한 저널리스트인 저자는 미각에 관한 확신이 있다. 그 하나가 과학이 발전할수록 미각은 발달할 수밖에 없다는 것. 어떻게? 맛도 과학이니까. 마음과 뇌, 몸 사이사이를 연결하는 매개체니까. 과학뿐인가. 인간의 미묘한 미각은 입을 떠나 신화·철학·문학과도 긴밀하게 엉켜 있다.

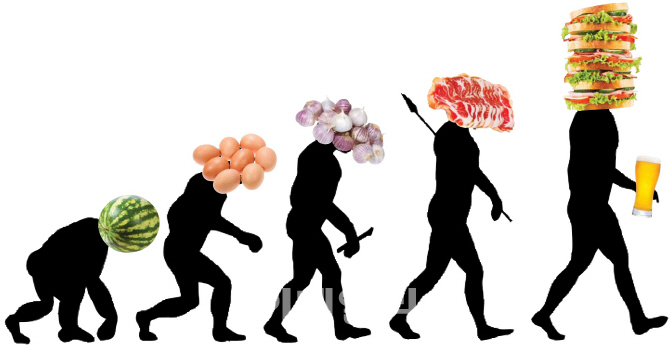

책은 그렇게 구성한 ‘혀의 지도’다. 맛의 유래고 진화며 변화고 미래다. 바꿔 말하면 “왜 나는 그 라면을 꼭 먹어야 한다고 생각할까”에 관한 의문을 풀어보자는 것이다. 이를 위해 책은 인류학·진화학·유전학은 물론이고 인간의 투쟁·갈망사까지 아우른다. 대기업 식품실험실은 물론 길가의 선술집, 최고급 레스토랑까지 기웃거린다. 바로 맛을 둘러싼 유전적 신호를 잡아내는 과정이다. 과학자들은 700만년 동안 그 신호가 어떻게 꺼지지 않았는가를 따진다지만 저자는 딱 잘라 10만년 전, 현생인류부터 징후를 포착한다.

1990년 3월 어느 날 조지 부시 미국 대통령이 희한한 명령을 내렸다. 대통령 전용기 내 ‘브로콜리 반입을 금지하라’는 거였다. 참으로 이상했으나 대통령의 지시니 따를 수밖에. 그런데 반발은 엉뚱한 데서 터져 나왔다. 농민들이 들고 일어난 거다. 주산지인 캘리포니아주에선 브로콜리 10t을 트럭에 실어 워싱턴에 보내버렸다. 이에 기자들이 몰려들고 난리법석이 나자 부시는 그제야 커밍아웃을 했다. “난 브로콜리가 싫어요. 이제 미국 대통령이니 더 이상 브로콜리는 먹지 않겠어요.” 그러곤 어릴 때부터 질색이었는데 어머니가 억지로 먹게 했던 사연까지 털어놨다. 인간적으로는 이해가 된다. 그런데 대통령이 됐으니 브로콜리를 먹지 않아도 되는 게 맞나. 아니면 대통령이니 브로콜리를 더 먹어야 하나.

이처럼 극단화한 미각이 탄생한 과정은 단순치 않다. 저자에 따르면 먹이를 체계적으로 잡아먹기 시작한 단계가 처음. 그다음은 냄새를 통해 사냥하게 된 거란다. 이후 뇌의 신피질이 발달한 과정이 들어선다. 뇌가 맛을 아는 순서다. 그러자 이내 후각을 밀쳐낸 시각이 미각을 주도한다. 최종적으로는 감각기관의 합체다. 미각·후각·시각·청각·촉각이 향미감각으로 합쳐지는 단계. 브로콜리가 싫은 데도 계보가 있더란 말이다.

▲나이가 들수록 ‘쓴맛’은 순화돼

그래도 미각은 진화한다는 게 저자의 판단이다. 가령 ‘예전엔 못 먹었던 음식’이란 게 있다. 흔히 듣는 말이다. 입에도 못 댔던 것을 지금은 곧잘 먹는다는 뜻 아닌가. 변수는 ‘나이’다. 나이가 들면서 점점 다양한 음식을 맛본 사람의 뇌에 변화가 생긴다고 했다. 이전에 혐오감을 담당하는 신경세포의 네트워크가 변화를 겪어 쓴맛을 부드럽게 순화하기도 한다. 하물며 어떤 때는 ‘매우 기분 좋은 맛’이 되기도 한다. 맛감각이란 게 종국엔 유전자와 인생경험 사이서 펼치는 드라마틱한 변증법이란 소리다.

매운맛도 다르지 않다. 지구상 어떤 동물도 매운맛을 즐기지 않는다. 혀에 닿으면 뇌에 전기화학적 연쇄반응이 일어나 불쾌감을 일으키게 돼 있다니까. 그런데 그 어려운 일을 인간은 자꾸 해낸다. 인증미각에 이름을 올렸지만 매운맛은 통증이라고 하지 않나. 피학인지 자학인지 저자는 그 탐닉을 이렇게 설명한다. “극도의 매운맛을 즐기는 이는 그토록 위험하고 통증이 심한 그것을 별탈없이 해치웠을 때 안도감을 느낀다.” 안도감뿐일까. 힘든 시련을 견뎌내고 살아남았다는 데서 오는 강렬한 쾌감도 버릴 수 없다. 게다가 매운맛은 강도를 측정할 수도 있다. 청양고추 몇 개, 고추냉이 몇 스푼처럼. 저자가 볼 때 ‘매운 문화’는 곧 ‘버티는 문화’다.

▲미각, 다를지언정 우월한 건 없다

놀라운 비밀 한 가지만 폭로하자. 저자는 ‘미맹’이다. 특히 쓴맛을 느끼지 못한단다. 그럼에도 ‘쓴맛의 세계’를 그리는 데 적잖은 공을 들였다. 미각도 상상력일 수 있는 건가. 하여간 구구절절이 꺼내놓은 저자의 미각론에 동의한다면 이젠 누구와도 입맛을 맞출 필요가 없겠다. 사람이 이만큼 똑똑해지고 이 정도로 번성한 건 굳이 남의 맛에 적응하지 않으려 했던 노력 덕이라니. 유명한 셰프들이 한결같이 하는 말이 있지 않나. “다를지언정 우월한 건 없다”고. 매운 짬뽕 좀 먹을 줄 안다고 맹맹한 우동을 얕보지 말라는 얘기다.

어찌됐든 세상에 두 부류의 사람이 있는 건 분명해 보인다. 쓴맛을 본 사람과 쓴맛을 보지 못한 사람. 쓴맛을 봤다면 미각이 뭔지를 제대로 알테고, ‘맛난 것을 좇아온’ 인간진화의 마지막 고리를 채울 수도 있을 거다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]성년의날, 덕수궁 돌담길서 전통셩년례 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900274t.jpg)

![[포토]물놀이하며 더위 잊어요!](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900249t.jpg)

![[포토]박현경 '버디 성공 승리했어요'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900379t.jpg)

![[포토]개혁신당 전당대회, '인사하는 당 대표 후보들'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900216t.jpg)

![[포토]주유소 기름값 하락](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900204t.jpg)

![[포토]'다양한 음식 맛보세요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900192t.jpg)

![[포토] 최경주 '우승은 전설도 춤추게 한다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900414t.jpg)

![[포토] 최경주 '리빙 레전드의 클래스'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051800445t.jpg)

![[포토]유효주 '핀을 잡고 라인을 살핀다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051800234t.jpg)

![[포토]두산 매치플레이에서 공기청정기 선보인 아이큐에어](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700873t.jpg)

![[단독]EU, 韓정부에 "전기차 보조금 기준 예측 가능성 떨어져…손봐달라"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900339t.jpg)

![[포토]매치퀸 박현경 '힘들었지만 최고의 하루'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051900488t.jpg)