| | 정부세종청사 공무원들이 청사로 들어가고 있다.[출처=이데일리 DB] |

|

[세종=이데일리 최훈길 기자] “코로나19로 경제성장률이 마이너스로 전환되고 취약계층은 당장의 생계를 걱정하는 상황에서 (노조가) 4.4%의 공무원 임금 인상률을 제시한 것은 국민들의 동의를 받기 어려울 것이다.”

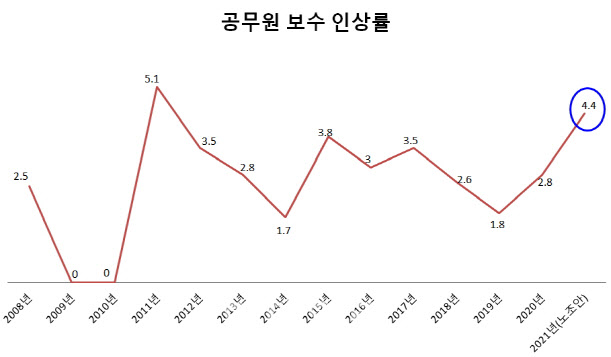

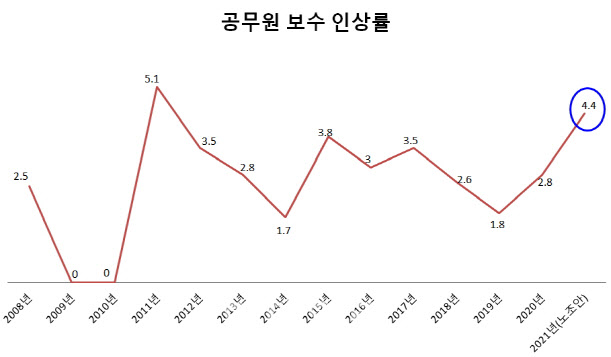

전국통합공무원노동조합(통합공무원노조)은 지난 6일 성명에서 이같이 밝혔다. 앞서 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총), 전국공무원노조(전공노), 한국공무원노조(한공노)는 내년도 공무원 임금을 4.4% 인상하는 안을 정부에 요구했다. 4.4% 인상률은 2011년(5.1%) 이후 10년 만에 최대 수준이다. 그러자 통합공무원노조 등 공무원 내부에서조차 쓴소리가 나온 것이다.

4.4% 인상률 요구는 납득하기 힘들다. 최근 경제 상황이 녹록지 않기 때문이다. 국제통화기금(IMF)은 -2.1%, 한국은행은 -0.2%, 기획재정부는 0.1%로 올해 성장률을 전망했다. 이 전망이 현실화되면 올해는 IMF 외환위기 때인 1998년(-5.1%) 이후 22년 만에 최저 성장률을 기록한다. 한국은행은 올해 물가 상승률이 1965년 통계 작성 이후 최저치(0.3%)에 그칠 것으로 봤다.

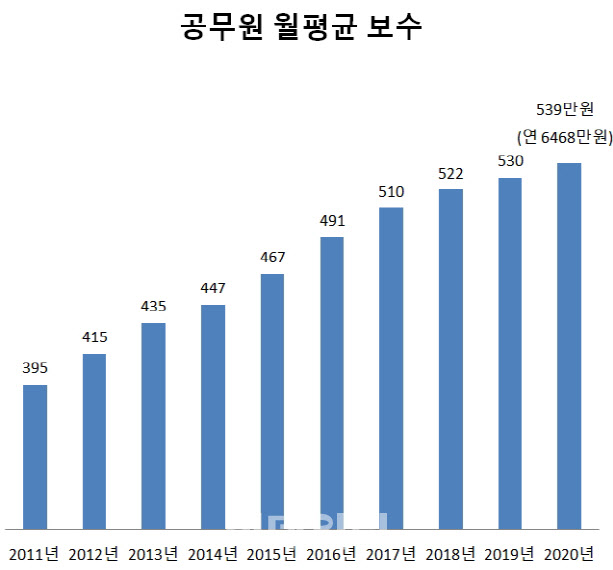

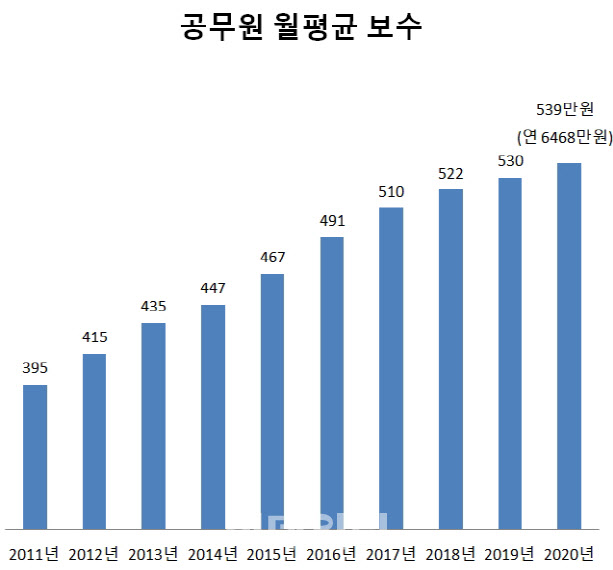

공무원 평균 소득이 낮은 것도 아니다. 인사혁신처에 따르면 올해 공무원 평균 월급(2020년도 공무원 전체의 기준 소득월액 평균액)은 539만원(세전)이다. 연평균 6468만원에 달한다. 반면 민간기업의 사원부터 임원까지 임금 근로자 월평균 소득은 297만원(통계청 조사 2018년 기준), 평균 연봉은 3564만원이다. 공무원 평균 소득이 민간보다 연간 2000만원 넘게 많은 셈이다.

그렇다고 국가재정이 넉넉한 상황도 아니다. 올해 국가채무는 839조4000억원(3차 추경안 국회 통과 기준)에 달한다. 문재인정부가 출범한 2017년(660조2000억원)보다 3년 새 179조2000억원이나 불어난 규모다. 나랏곳간 상황을 보여주는 관리재정수지(총수입-총지출-사회보장성 기금)는 올해 111조5000억원으로 역대최대 적자다. 중앙부처 공무원 인건비 예산(올해 39조원)이 늘수록 국가재정 부담도 커질 수밖에 없다.

이렇게 여파가 큰 데도 공무원 임금 인상률은 밀실에서 결정된다. 지난해 위원회는 2.8~3.3% 인상률을 권고했고 기재부는 2.8%로 확정했다. 위원회 권고가 인상률 결정에 중요한 영향을 끼치는 구조다. 하지만 정부는 위원 구성, 회의 일시·내용을 모두 비공개했다. 인사처·행정안전부·교육부·고용노동부, 공무원노조, 전문가 위원이 누가 참여해 어떤 논의를 했는지도 알 수 없다. 최저임금위원회가 위원 구성, 회의 일정·내용 등을 공개하는 것과 대조된다.

이렇게 ‘깜깜이 구조’ 때문에 피해를 입는 것은 9급 등 실무직들이다. 하위직이든 고위직이든 똑같은 비율로 임금이 인상되면서 임금 격차는 훨씬 커졌기 때문이다. 정부가 직군·직급·호봉별 실소득을 투명하게 공개하지 않고 평균 소득만 발표하는 것도 문제다. 정확한 실소득 실태자료가 없다 보니, 어떤 직군·직급·호봉에 임금을 더 올려줘야 할지도 결정되기 힘들다.

공무원 임금 인상에 앞서 이같은 공무원 임금 결정 방식부터 개혁해야 한다. 밀실 논의, 불투명한 정보공개부터 바꿔야 한다. 공무원보수위원회가 9일 열리는 실무협의부터 달라진 모습으로 국민과 소통하길 기대한다.

| | 인사혁신처는 29일 관보에 ‘2020년도 공무원 전체의 기준소득월액 평균액’을 539만원으로 고시했다. 이는 연평균 6468만원(세전 소득)으로 작년(6360만원)보다 108만원(1.7%)이 인상된 금액이다. 공무원 전체 기준소득월액 평균액은 2011년 첫 발표 이후 올해까지 10년 연속으로 늘어났다. 단위=만원 [자료=인사혁신처] |

|

| | 내년도 공무원 보수(봉급+수당)가 4.4% 인상되면 2011년 이후 10년 만에 최대 수준이다. 단위=% [출처=인사혁신처] |

|

![[포토] 키자니아 찾은 노동진 수협중앙회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200972t.jpg)

![[포토]본회의, ''대화하는 박성재-이상민-신원식'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200840t.jpg)

![[포토]서울 시청역 인근서 역주행 차량 사고 현장에 이어지는 추모발길](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200732t.jpg)

![[포토]장마시작, 출입통제된 청계천](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200729t.jpg)

![[포토] 파병 앞두고 파이팅 외치는 아크부대 장병들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200692t.jpg)

![[포토]저출생 위기 극복을 위한 선포식 내빈들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200682t.jpg)

![[포토] 워싱턴체리 출시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200621t.jpg)

![[포토]노조법 개정 반대, '기자회견 마친 경제6단체'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200612t.jpg)

![[포토]행안위, '화성공장, 시청역 희생자 추모'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200608t.jpg)

![[포토]박현경,2연속 우승 실감이 안되요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24063000389t.jpg)