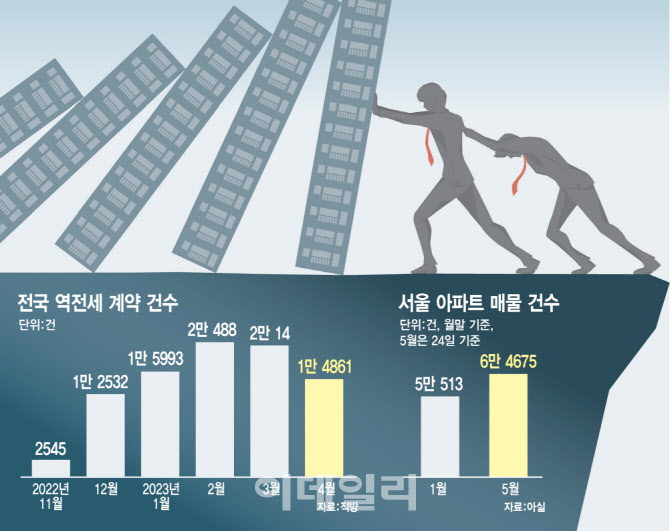

올해 역전세에 따른 전세 보증 사고 금액도 1조원을 넘어섰다고 한다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올해 1월부터 4월까지 전세금 반환보증 사고액은 1조831억원으로 집계됐다. 지난해 연간 사고액이 1조 1726억원이었다는 점을 고려하면 증가세가 가파르다.

|

전세사기와 역전세 이슈가 불거지면서 전세폐지론에도 불이 붙고 있다.

전세제도는 자본이 부족하던 고도성장기에 주택보유자의 사금융 역할을 담당했다. 집값이 많이 오르면 집주인에게 유리하지만 세입자로서도 나쁠 것이 없다. 전세는 보증금만 내면 다른 부담 없이 살 수 있는, 우리나라에만 있는 독특한 임대차 제도다. 보증금을 대출받지 않는 세입자는 주거비 부담이 ‘0원’이다. 오랫동안 우리 사회에서 활용해 온 제도를 인위적으로 급하게 바꾸면 예상치 못한 부작용이 발생하거나 상당한 사회적 비용을 부담해야 하는 등의 후유증이 남을 가능성이 크다. 최근 전세사기 등 전·월세 시장의 혼란을 초래하고 있는 것은 모두 전 정부 시절의 졸속입법이 몰고 온 후유증 때문이라고 해도 과언이 아니다.

우선 전세사기 문제와 전세제도 개편은 구분해야 한다. 전세사기 문제에 대처하기 위해서는 사기피해자를 구제하고 전세사기를 막는데 역점을 둬야지 전세제도의 존속에 영향을 미칠 제도적 변화를 정부가 주도해서는 안 된다.

일반적으로 집값 변동엔 빈곤층이 더 취약하다. 전세제도는 집값 하락의 위험을 집주인이 떠안고 저렴한 주거비용으로 주거공간을 세입자에게 제공해 바람직한 측면도 있다. 전세사기는 막아야 하지만 전세제도 존폐에 영향을 줄 정도의 제도변화에는 신중해야 한다.

△전 한국건설산업연구원 선임연구위원 △전 한국건설산업연구원 건설경제연구실장△국토부 중앙공동주택관리 분쟁조정위원 △한국부동산융복합학회 학술부회장 △전 한국집합건물법학회 부회장 △주거복지포럼 상임집행위원 △국민의힘 민생119 부동산·금융민생분과위원

|

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토] 티파니 영, 매력적인 미모](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800221t.jpg)

![[포토]'손하트하는 이재명-조희연'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800935t.jpg)

![[포토]코스피, 0.4% 상승…외인·기관 매수에 2740선 회복](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800899t.jpg)

![[포토]'국민의힘 원내대표 선출을 위한 정견발표회'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800852t.jpg)

![[포토]오색연등으로 물든 조계사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800789t.jpg)

![[포토]추미애 당선인, '국회의장 출마'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800757t.jpg)

![[포토]중소·벤처 기업 글로벌화 대책 브리핑하는 오영주 장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800624t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의, '발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800469t.jpg)

![[포토]수지, 시원한 미소](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050700280t.jpg)

![[포토]어버이날 앞두고 카네이션 판매](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050700875t.jpg)

![[포토] 고군택 '어머니 사랑합니다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800127t.jpg)

![‘푸조만의 프렌치 감성’…유채색이 매력적인 308 GT[타봤어요]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050801201t.jpg)