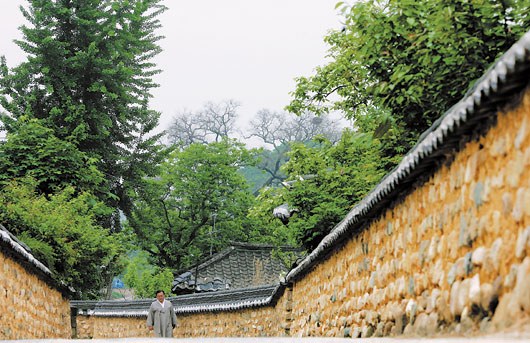

▲ 백불암 14대 종손 최진돈(60)씨가 대구 옻골마을 돌담길을 따라 걷는다. 그의 할아버지와 아버지가 그랬던 것처럼. 그의 아들과 손자도 이길을 걸을 것이다.

경북 성주 한개마을

낙동강 지류인 흰내(白川)를 건너면 영취산에서 흘러내린 낮은 구릉지에 마을이 자리잡고 있다. 돌담길은 마을을 관통한다. 남에서 북으로 차츰 올라가는 경사지를 따라 왼쪽으로 휘감기기도 하고, 오른쪽으로 돌기도 했다. 곡선도 아니지만, 그렇다고 직선도 아닌 자연스러운 선. 성주군 학예연구사 박재관씨는 “마을 주민이 대대로 살아오면서 쌓아올린 담장”이라고 했다.

문화재청이 근대문화재로 등록 예고한 경북 성주군 한개마을 돌담길이다. 한개마을은 성주 이씨 집성촌이다. 풍수지리를 안다는 사람들은 “영남에서 이만한 길지(吉地)는 없다”고 한다. 영취산을 중심으로 좌청룡과 우백호가 마을을 아늑하게 감싸 안았다. 세종때 진주목사를 지낸 이우가 이곳에 처음 터를 잡았다고 하니, 마을 나이가 550년쯤 된다.

문화재청이 근대문화재로 등록 예고한 경북 성주군 한개마을 돌담길이다. 한개마을은 성주 이씨 집성촌이다. 풍수지리를 안다는 사람들은 “영남에서 이만한 길지(吉地)는 없다”고 한다. 영취산을 중심으로 좌청룡과 우백호가 마을을 아늑하게 감싸 안았다. 세종때 진주목사를 지낸 이우가 이곳에 처음 터를 잡았다고 하니, 마을 나이가 550년쯤 된다. 한개는 크다는 의미인 ‘한’과 나루를 뜻하는 ‘개’가 합쳐진 말이다. 과거 이 마을 앞에는 제법 큰 나루터가 있었다고 한다. 성주 내륙지방과 김천, 칠곡 지방을 잇는 물목이었다. 서울로 올라가는 길목으로 사람과 물자가 몰려 북적댔다. 세월이 흐르고 물길이 바뀌면서 나루터는 흔적도 없이 사라졌다. 나루터가 있던 자리는 이제 논밭으로 변해 있다.

마을에는 가옥 70여호가 돌담길을 따라 좌우로 늘어서 있다. 과거 마을이 번창했을 때는 100호가 넘었다고 한다. 번듯한 전통 한옥도 여럿 남아있다. 이중 한주종택(寒州宗宅), 월곡댁(月谷宅), 북비고택(北扉古宅), 교리댁(校理宅), 하회댁(河回宅), 극와고택(極窩古宅), 진사댁(進士宅) 등 일곱 집은 문화재로 지정돼 있다. (아래 지도 참고)

한개마을과 이 마을 돌담길이 옛 모습을 고스란히 유지할 수 있었던 건 현재 교리댁에 살고있는 성주 이씨 일족인 이영태(85)옹의 공이 컸다. 일제 시절 미술 공부를 위해 일본으로 유학했던 그는 잠시 학교에서 일하다가, 서른 살이 되던 해 한개마을로 돌아왔다.

조상이 물려준 모습 그대로 고향을 지키려는 이옹에게는 일제보다 고(故) 박정희 대통령 시절 새마을운동이 훨씬 버거운 상대였다. “시멘트를 쪽쪽 바르란 걸 내가 반대했어. 그랬더니 군청에서 나와 ‘새마을운동을 방해하는 암적 존재’라고 비난하고 협박했어. 끝까지 버텼지.”

이옹이 그렇게 돌담을 지켜낸 돌담길은 돌과 진흙을 섞어 쌓은 ‘토석담장’이다. 담 아래쪽은 크고 각진 돌을 깔고, 위로는 남자 어른 주먹만한 작은 돌로 차츰 작아져 안정감이 있다. 돌과 돌 사이는 진흙을 채워 다졌다. 깨진 기왓장을 진흙 사이 끼워넣어 장식하기도 했다. 비와 눈으로부터 보호하기 위해 기와를 담에 얹었다.

6~7도 경사지를 따라 마을과 가옥이 지어졌기 때문에 집과 길을 가르는 돌담은 높이가 꽤 높지만, 남과 북으로 이어지는 집들 사이 돌담은 그리 높지 않아서 아랫집 용마루가 내려다 보인다. 경사지에 축대를 쌓고, 축대에 여러 꽃과 풀을 심어 정원처럼 꾸미기도 했다.

●가는 길: 경부고속도로 왜관 톨게이트에서 빠져나와 김천에서 성주 방면 4번 국도로 접어든다. 17㎞쯤 가서 우회전해 905번 지방도로를 타고 성주쪽으로 간다. 성주읍에 가기 전 좌회전하여 월항면 소재를 거쳐 선남면 방면으로 2㎞ 가면 왼쪽에 있다.

●식사·숙박시설: 한개마을에는 없다. 인근 안포리에 여관과 식당이 있다.

●주의할 점: 한개마을은 민속촌이 아니다. 한밤마을, 옻골마을도 마찬가지다. 주민들이 살고 생활하는 마을이다. 돌담길은 가능한 조용히 걷자. 주인의 허락을 구한 뒤 집에 들어가 구경하면 주인과 손님 서로 좋다.

●문의: 성주군 새마을과 (054)933-0021

대구 옻골마을

대도시 안에 조선시대 모습을 고스란히 간직한 양반마을이 남아있다. 대구국제공항 동편 외곽도로를 따라 1㎞쯤 가면 둔산동이다. 도로를 따라 계속 직진하면 얼마 가지 않아 복숭아 과수원이 나온다. 과수원 사이로 도로가 한동안 이어진다. 길이 끝나는 곳에 마을이 나온다. 대구 동구 둔산동 ‘옻골마을’이다. 옻골이라는 이름은 마을 남쪽 냇가에 옻나무가 많아 붙여졌다.

경주 최씨 칠계파 후손들이 모여산다. 대암 최동집이 1616년(광해군 8년) 일족을 이끌고 들어와 정착했다. 대암은 임진왜란 때 의병장으로 싸운 태동공 최계의 아들로, 인조 때의 학자이다. 흙과 돌을 섞어 쌓은 돌담길은 곧되 마디마디 꺽어진 대나무처럼 생겼다. 정려각(충신, 효자 열녀를 표창하기 위해 왕이 세우도록 내린 홍살문)을 지나자마자 왼쪽으로 90도 꺽인 돌담길은 마을 가장 깊숙한 뒤쪽에 자리한 이 마을의 종가(宗家)인 백불고택(百弗古宅)까지 오른쪽 왼쪽으로 조금씩 꺽이면서 이어진다. 또 대문 앞 짧은 샛길은 안길과 직각으로, 즉 T자를 그리면서 만난다. 그래서 대문이 바로 드러나지 않는다.

왜 이럴까. ‘산림경제’는 “집으로 똑바로 오는 길은 좋지 않으니, 반드시 굴곡을 주어야 한다”고 했다. 한필원 한남대 교수는 ‘한국의 전통마을을 가다’에서 “조상들은 길을 이동로 뿐 아니라 기의 통로로 보았던 것이다. 기가 면전으로 직접 들이닥치는 것은 바람직하지 않은 것으로 여겼다”고 설명하고 있다.

● 문의: 대구시청 관광과(053-803-3901), 대구관광문화정보시스템(tour.daegu.go.kr)

경북 군위 한밤마을

보통 돌담이라고 하면, 실제로는 돌과 진흙을 섞어 쌓은 토석담장이 대부분이다. 그러나 한밤마을 돌담장은 다르다. 오직 돌을 쌓고 또 쌓아 담을 올렸다. 진짜 100% 돌담이다. 어른 머리통만한 돌을 나란히 쌓고는 작은 돌로 빈틈없이 메웠다. 돌만 가지고 쌓기가 힘들어서인지 돌담은 하부가 넓고 상부가 좁다. 아래쪽 폭이 1m가 넘는 경우도 있다. 독특한 한밤마을 돌담에는 사연이 깃들어 있다.

경오년(1930년) 대홍수 때 떠내려온 돌에 마을 전체가 휩쓸렸다고 한다. 떠내려온 돌을 치우고 쌓아 올리면서 돌담이 만들어졌다. 그래서 돌담 축조 방식도 막돌을 그대로 올린 것이다. 돌담은 홍수로 피해 입은 마을을 복구하는 방법이었고, 동시에 홍수 복구를 기념하는 상징물인 셈이다.

행정지명은 경북 군위군 부계면 대율리(大栗里). 율리(栗里), 일야(一夜), 대야(大夜)라고도 한다. 우리말로 바꾸면 어쨌건 모두 한밤인 건 마찬가지다. 한밤마을 돌담길이 문화재로 등록될지 여부는 그러나 불투명하다. 한밤마을 주민들은 재산권 행사 제한을 우려해 등록문화재 지정을 반대하고 있다.

● 가는 길: 중앙고속도로를 달리다 군위IC에서 빠져 나와 2번 우회전한다. 5번 국도 대구 방면으로 6㎞쯤 달리면 효령 삼거리다. 부계삼거리에서 군위 삼존석불 쪽으로 가다 보면 나온다.

● 주변 볼거리: 군위 삼존석불(국보 109호), 동산계곡, 팔공산도립공원, 대율사, 대율동 석불입상 등이 있다.

● 식사·숙박시설: 음식점은 삼존석불이 있는 삼존석굴 주변, 그리고 삼존석굴에서 한밤마을로 가는 길가에 잠잘 곳이 몇 곳 있다.

● 문의: 군위군 새마을주민과 (054)380-6062

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]이채은,홀인원을 향하여](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061400623t.jpg)

![[포토] 다시, 설레임](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061400902t.jpg)

![[포토] '코카-콜라 제로 체리' 출시 이벤트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061400694t.jpg)

![[포토]정년제도 개선과 청년 고용 해법은?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061400613t.jpg)

![[포토]한덕수 총리, 보라매병원 응급의료센터 방문](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061400512t.jpg)

![[포토] 강호동 농협회장, 배 농가 봉사활동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061400484t.jpg)

![[포토]의료진과 의견 나누는 한덕수 국무총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061400467t.jpg)

![[이車어때]"MZ도, 패밀리도 다 반한 차" 새로워진 MINI 컨트리맨](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061500069t.jpg)

![[포토]이채은,귀여운 미소 손인사 출발](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24061400625t.jpg)