|

[이데일리 이정훈 기자] 미국 채권시장이 불안해지고 있다. 30년만기 국채 금리가 8개월만에 다시 3%를 찍은데 이어 벤치마크인 10년만기 금리도 2.8%에 근접하면서 3%에 점점 가까워지고 있다. 이같은 금리발(發) 공포심리는 주식시장까지도 위협하고 있다. 결국 금리 상승세가 언제쯤 진정될지, 주식시장에서의 저가 매수세가 어느 정도 적극 유입될지에 따라 시장 향배가 결정될 것으로 보인다.

경기호조+트럼프노믹스가 만든 인플레 공포…불안해진 시장금리

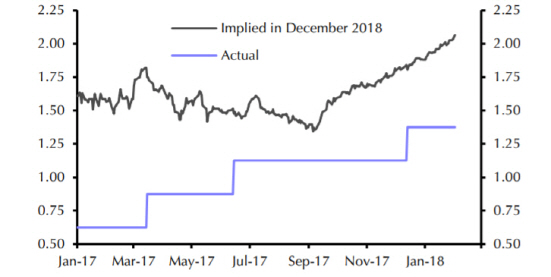

미 국채시장은 2월 들어 첫 거래일인 1일(현지시간)에도 약세를 면치 못했다. 이날 투자자들이 1월 노동부 고용지표 발표에 대한 경계감으로 매물을 내놓으면서 10년만기 국채 금리는 근 4년만에 최고치를 찍었다. 10년만기 미 국채 금리는 2.786%까지 오르며 4년여만에 최고치였다. 30년물 금리도 지난해 5월 이후 8개월만에 다시 3%대에 진입했다. 이에 따라 1월에 미 국채시장은 지난 2016년 11월 이후 1년 2개월만에 최악의 한 달을 보냈다. 한 달간 채권값은 1.4%나 하락했다. 10년만기 국채 금리도 올 들어서만 이미 30bp 이상 올랐다.

이같은 시장금리 상승은 여러 요인이 복합적으로 작용한 것이다. 일단 인플레이션 상승 전망이 힘을 얻고 있는 게 가장 큰 원인이다. 실제 지난해 12월 미국 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률이 1.8%까지 올라갔고 이번주 공개된 12월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년동월대비 1.7%, 근원 PCE 가격지수도 1.5% 상승했다. 아직 기대에는 다소 못미치지만 완만하게나마 상승 조짐을 보이고 있는 것. 특히 시장내 기대 인플레이션을 보여주는 10년물 브레이크이븐 인플레이션율(BEI=10년만기 국채 명목금리와 동일만기 물가연동국채 금리간 차이)은 2.08%까지 상승하면서 지난 2014년 이후 근 4년만에 최고치를 기록하며 연준 물가 목표치인 2%를 넘어섰다. 아울러 도널드 트럼프 대통령의 인프라 투자 확대가 본격화하면 인플레이션이 더 높아질 가능성도 높다.

이렇게 되자 연방준비제도(Fed)도 인플레이션 상승에 힘을 실으며 향후 기준금리 인상이 빨라질 수 있다는 힌트를 주며 시장을 불안케 했다. 연준은 지난달 31일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 직후 성명서에서 “인플레이션이 올해내에 상승세를 보이며(move up) 연준 목표치인 2% 수준에서 안정될 것”이라고 예상했다. 작년 12월 회의까지는 물가가 상승할 것이라는 적극적 표현이 없었던 만큼 인플레이션 상승에 어느 정도 자신감이 생긴 것으로 해석됐다. 그동안 올해 연준이 두 차례에 걸쳐 50bp 기준금리를 인상할 것이라던 시장 전망도 어느새 세 차례 75bp 인상으로 바뀌고 있다. 심지어 일부 월가 투자은행들은 연내 네 차례 100bp 인상도 입에 올리고 있다. 이런 가운데 트럼프 감세정책 후폭풍으로 미 재무부가 1분기중에 재정적자 충당을 위해 국채 발행물량을 늘리기로 한 것도 금리 상승에 한몫하고 있다. 특히 장기국채보다 단기국채를 더 찍기로 하면서 단기금리를 더 불안하게 하고 있다.

|

이미 3% 넘은 30년물, 3% 향해가는 10년물 금리…“더 올라간다”

이처럼 상황이 우호적이지 않은 쪽으로 흘러가자 추가적인 시장금리 상승을 점치는 쪽이 늘어나고 있다.

앨버트 갤로 앨지브리스 매크로전략 대표는 “지금까지 시장금리는 점진적으로 올랐고 연준의 신중한 발언 덕에 나름 잘 통제됐다”면서도 “이제 추가적인 통화정책 정상화가 이뤄지는데다 미국과 유럽에서의 재정 부양이 계속되면서 인플레이션 상승 기대가 커지고 있다”며 추가 금리 상승을 예상했다. 앤드류 브레너 내셔널얼라이언스 채권담당 대표도 “시장금리는 더 올라갈 것”이라며 “앞으로 채권에 악영향을 미칠 이벤트들이 줄줄이 이어진다. 의장을 비롯한 연준 고위층에 변화가 예정돼 있고 재정 부양도 이어지고 대규모 국채 발행물량 증가도 예상돼 있지만 아직 시장금리는 이를 다 반영하지 못한 상태”라고 지적했다. ‘채권 구루’로 꼽히는 빌 그로스 야누스펀드 매니저도 이날 CNBC와의 인터뷰에서 ”현재 채권시장은 분명히 30년 강세장을 접고 약세장으로 돌아섰다”고 재확인한 뒤 “다만 채권 약세장이 강력한 콜롬비아커피는 아니고 (약한) 카페인 뺀 커피 정도라 앞으로 채권금리가 가파르게 상승하진 않을 것”이라고 점쳤다.

특히 금리가 심리적으로 중요한 지지선을 뚫었다는 점을 더 우려하고 있다. 애런 콜리 BMO캐피탈마켓 애널리스트는 “30년물 금리가 다시 3%에 들어섰다는 건 시장내에서 꽤나 의미를 가질 것”이라며 “앞으로 상황이 더 악화될 수 있다”고 우려했다. 다만 매트 프런드 칼라모스인베스트먼트 채권전략 대표는 “장기금리는 여전히 잘 통제되고 있다”며 금리가 더 올라가면 장기투자기관들이 가격 매력을 느끼며 매수에 가담할 것이라며 우려의 강도를 낮추기도 했다.

또다른 변수는 시장금리 상승이 잘 나가던 주식시장에 악재가 될 것이냐 하는 부분이다. 통상 시장금리가 완만하게 상승할 경우 시중자금이 채권에서 주식시장으로 이동해 주가에 호재가 될 수 있지만 금리가 빠르게 뛰면 상황이 달라질 수 있다. 금리가 오를 경우 주식에 대한 기대수익률도 높아져 주식 투자매력을 떨어뜨리는 한편 기업들의 차입 부담을 늘려 기업 실적에 악영향을 주게 된다. 또 주식의 배당 매력도 떨어질 수 있다. 채권금리에 민감한 유틸리티나 부동산 등 통상 고배당 업종들이 최근 뉴욕증시에서 고전하는 것도 이 때문이다. 미 부동산시장 둔화로 주택경기와 민간소비가 동시에 둔화될 우려도 있다. 실제 지난주 30년만기 모기지 금리는 4.18%를 기록하며 한 주간 9bp 올랐다. 금리는 작년 3월 이후 10개월여만에 최고였다. 10만달러 대출을 상환한다면 한 달에 지불해야할 원금과 이자 부담이 5.23달러 늘어난다는 뜻이다. 한 달전 평균 금리는 3.84%였다. 15년만기 모기지 금리도 한 주새 5bp 더 올라 3.50%를 찍었다. 이에 따라 지난주 미국내 모기지 리파이낸싱(재융자) 신청건수는 2.9%나 감소했다. 모기지 리파이낸싱은 주로 미국 가계의 소비여력으로 이어진다.

이에 글로벌 투자자들은 1월중 주식 보유비중을 오히려 1.2%포인트 줄였다. 이날 로이터가 미국과 유럽, 영국, 일본에서 활동하는 50명의 펀드매니저와 최고투자책임자(CIO)를 대상으로 실시한 설문에서 51.3%에서 50.1%로 주식 편입비중을 낮추기로 했다. 케드릭 배런 제너럴리인베스트먼트 멀티에셋 대표는 “인플레이션 상승 우려가 더 커지면서 주식과 채권을 동시에 줄이려는 움직임이 나타나고 있다”며 “그동안 ‘뒷북 정책’(behind the curve)을 펴온 연준이 예상보다 더 빠르게 금리 인상에 나설 수 있다”고 예상했다. 실제 이들은 국채 편입비중도 2%포인트 정도 낮추겠다고 답했다.

뱅크오브아메리카(BoA)-메릴린치 역시 숫자 3을 `매직 넘버`(magic number)로 보고 있다. 지난해 4분기에 2.6%에 그쳤던 미국 국내총생산(GDP) 성장률이 연초 3%를 찍거나 지난해 12월에 2.5%였던 시간당 평균임금 상승률이 전년동월대비 기준으로 3%까지 올라서거나 10년물 금리가 3%를 찍거나 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 3000선을 찍으면 채권과 주식시장 조정이 동시에 본격화할 수 있다고 보고 있다.

그러나 아직까지 낙관론도 여전하다. 마르코 콜라노빅 JP모건 시니어 스트래티지스트는 “글로벌 경제 성장세가 양호하게 유지되는 한 증시는 나쁠 것 같지 않다”며 “아직까지는 시장금리가 주식시장 밸류에이션을 직접 위협할 정도는 아니다”고 말했다. 10년만기 미 국채 금리가 많이 올랐다곤 하지만 여전히 지난 2013년 중반 ‘긴축 발작’(taper tantrum) 때에 비해서는 30bp나 낮은 수준이다. 금융위기 이후 최고였던 지난 2009년말의 4%에 비해서도 130bp(1.3%포인트) 이상 낮다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토] 권은비, 워터밤 2024 더현대 서울 팝업스토어](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200376t.jpg)

![[포토]추경호, '현안 관련 기자간담회'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200317t.jpg)

![[포토] 조우영과 김민규 '다른 자세, 같은 생각'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200266t.jpg)

![[포토]홍예은 '상큼 브이로 출발'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200238t.jpg)

![[포토]"또 내렸다"...주유소 기름값 하락세 지속](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200273t.jpg)

![[포토]한강에서 배우는 요가](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200268t.jpg)

![[포토]'행복한 하루'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200232t.jpg)

![[포토]'발언하는 박찬대 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200177t.jpg)

![[포토] 조우영 '매치킹을 바라며'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200064t.jpg)

![[포토]제30회 차세대 여성리더 컨퍼런스, '주제강연하는 신수정 부문장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200134t.jpg)

![[포토]이예원, 우승 주먹 불끈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200429t.jpg)