플라스틱 문제는 완벽성에 이르기엔 부족한 수준이지만, 통제 가능한 정책수단의 정도나 과학기술의 진보가 기후위기대응에 비하면 훨씬 더 높은 수준으로 이뤄져있다. 무엇보다 환경문제에 있어선 대체로 개도국 수준으로 평가받는 이 분야에선 한국이 조금만 더 노력하면 선도국 수준으로 발돋움할 수 있는 역량도 충분하다. 한국 국민들만큼 분리수거를 잘 이행하는 국가는 찾기 어렵다. 붕괴된 국내 ‘환경 거버넌스’가 적정한 진용을 갖추기만 해도 충분히 해결가능 한 과제란 말이다.

자국의 엉망인 시스템에 실망하고 대체로 거치는 과정은 해외 선진 사례를 찾는 것이다. 기자 역시 성숙한 사례를 발견하기 위해 많은 곳을 물색했다. ‘독일’ 말고 주목해야 할 나라는 없었다.

독일과 한국의 환경정책의 차이를 직접 비교한 제대로된 연구는 없지만, 두 나라의 환경정책을 다룬 논문·책·보고서 등을 닥치는대로 읽었다. 여기에 독일에서 만난 취재원들과 환경부 출입기자로서 개인적 소견을 더해 내린 결론은 ‘환경에 대한 진정성과 정책의 일관성’의 차이다.

|

환경정책은 정권이 교체되면서 크게 변화하는 경향이 나타나지만, 독일은 제20대 총선에서 사회민주당(SPD)이 16년 만에 제1당 자리를 탈환해 정권이 교체됐지만 환경정책은 변화가 뚜렷하게 감지되지 않는다는 것이 독일 현지 취재원의 전언이다. 사민당은 녹색당 및 자민당과 함께 이른바 ‘신호등 연정’을 구성, 녹색당의 차기 정부 포함 및 기후변화에 대한 국민들의 강력한 요구 등에 힘입어 향후 독일 정부의 환경 정책이 한층 강화될 것으로 예상되고 있다.

직업상 기자의 시각으로 본 독일의 독특한 점은 혀를 내두를 정도로 높은 독일 정부의 자기비판 수준이었다. 독일은 환경정책의 두뇌인 독일 연방청(UBA)이 실증적 정책수단의 효과성에 대한 연구를 실행하고, 입법과 규정을 마련한다. 나아가 관련 통계를 생산하고, 정책목표 이행 수준 달성 여부를 끊임없이 추적해 보고서를 생산한다. 과학적이고 전문적으로 쓰여진 이같은 연구 보고서는 이해가 쉽도록 요약 보고서를 만들어 일반에 공개한다. 한국 언론의 주요 기능 중 하나인 정부 발표를 재생산하고 비교·평가하는 것을 정부 기관이 대신하고 있는 셈이다. “독일의 상당수 정책 발표는 언론을 통하지 않는다”고 현지 취재원은 귀띔했다. 이같은 자기검열이 바로 독일 환경정책의 일관성의 비결은 아닐까.

독일과 오랜 앙숙인 영국의 대표적 언론인이자 국제평론가인 존 캠프너(John Kampfner)는 미국 평론가 조지 윌(George Will)이 2019년 초 “오늘날의 독일은 세상이 봐왔던 최고의 독일이다”라고 평가한 데 크게 공감하며 ‘독일은 왜 잘하는가(Why the Germans do it better)’라는 제목의 책을 펴냈다. 독일 역시 많은 사회경제정치적 문제가 산적해 있긴 하나, 독일의 성숙함과 끊임없는 자아비판을 본받으려는 흐름이 이처럼 일각에서 나오고 있다고 그는 전한다.

|

반면 한국의 환경정책은 지키지 못할 목표만 요란하게 던지고 말아 버린다. 이를 무책임이라고 평한다면 지나치게 몰아세운 것일까.

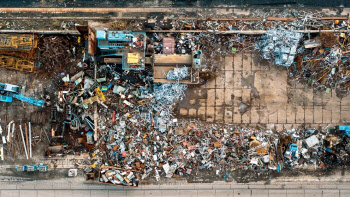

지난 2018년 이후 2022년까지 총 4차례의 비슷비슷한 자기복제식의 탈플라스틱 대책이 나왔다. 2020년 12월24일 ‘플라스틱 전주기 발생 저감 및 재활용 대책 수립’ 발표에서 “환경부는 이번 탈플라스틱 대책을 통해 ‘2020년 대비’ 2025년까지 플라스틱 폐기물을 20% 줄이겠다”고 했다. 이후 2년여만인 지난 10월 또 한번 “2025년까지 폐플라스틱 발생 20% 감축”을 내걸었다. 그러면서 ‘2021년 대비’로 슬쩍 기준 시점을 뒤로 미룬다. 이 기간 주지하다시피 플라스틱 폐기물은 그야말로 폭증했다. 생활계 폐플라스틱은 2019년 418만톤에서 2021년 492만톤으로 2년새 17.7% 증가했다.

코로나19라는 특수한 상황을 감안 할 때 불가피한 상황일 수 있으나, 이 외에도 안타까움을 자아내는 정책은 많다. ‘폐기물부담금 현실화’는 2018년 등장 이후 매번 오르는 대책 중 하나이나 4년째 150원/kg이다. 2020년까지 유색 페트병 비율을 0%로 만들겠다고 했는데, 유색 막걸리병이나 음료병은 여전히 유통된다. 일회용컵과 비닐봉지 35% 절감, 재활용 불가 이물질 비율 10% 축소 등 폭포처럼 쏟아낸 정책목표는 현재 어디로 향하고 있는지 오리무중이다. 가속페달을 밟고 있는 국제사회와 달리 1회용컵 보증금제나 일회용 비닐봉투 등에 대한 퇴출정책은 사실상 유예되기까지 했다.

환경 거버넌스란 정부, 단체, 기관, 기업체, 주민 등이 자율적이고 상호 의존적인 관계에서 다양한 방식으로 공동의 책임을 가지고 협력해 환경 문제를 해결하는 과정을 말한다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토]박결 '가볍게 몸을 푼다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600643t.jpg)

![[포토] 박상현 '순위 반등이 필요하다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600223t.jpg)

![[포토]프로미스나인, 화려한 엔딩](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600149t.jpg)

![[포토]김희지 '핀 주변을 살핀다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500654t.jpg)

![[포토]2024 이데일리 금융투자대상 금융투자 부분 수상자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042501046t.jpg)

![[포토]'서울외신기자클럽 기자간담회 참석하는 이준석 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500759t.jpg)

![[포토]쾌적한 비행을 위해 봄맞이 세척](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500578t.jpg)

![[포토] '법의 날' 축사하는 이종석 헌법재판소장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500502t.jpg)

![[포토]'기자회견 기다리는 황운하'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500358t.jpg)

![[포토]정책조정회의, '모두발언하는 홍익표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042500272t.jpg)

![“근데! 하지만! 하우에버!” 피식대학 정재형의 차, 뭐길래[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042700030t.jpg)

![[포토]박결 '홀인원 도전'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600664t.jpg)