|

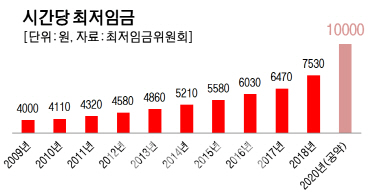

특히 문재인 대통령의 ‘2020년 최저임금 1만원 달성’ 공약을 지키려면 일자리 안정 자금은 차츰 줄이기보다 앞으로 더 늘려야 할 수도 있다. 정부는 여러 가지 경우의 수를 염두에 두고 내부적으로 계산기를 두드리고 있다.

김동연 “일자리 안정자금, 내년 하반기 중 연착륙 방안 마련”

|

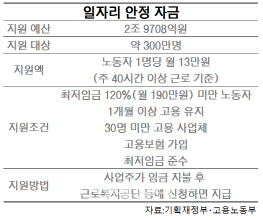

김동연 부총리 겸 기획재정부 장관은 9일 ‘일자리 안정 자금 시행 계획’ 브리핑에서 “일자리 안정 자금 사업은 한시적으로 하는 것이 원칙이지만, 한 해 해보고 그치진 않을 것”이라며 “내년 상반기 중 자금 집행 상황과 보완점, 경제·재정 여건 등을 복합적으로 보고 내년 하반기까지 소프트랜딩(연착륙·충격 없이 서서히 지원을 줄임)할 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

일자리 안정 자금은 내년 최저임금 인상분 월 22만원 중 과거 5년 평균 인상률을 넘는 인상분(16.4% 중 9%)을 정부 재정으로 사업주에게 지원하는 것이다. 노무비 등을 포함해 노동자 1명당 월 13만원을 1년간 지급한다.

|

관건은 내후년인 2019년 최저임금 인상률과 정부 예산 편성안을 결정하기 전인 내년 상반기다. 최저임금 인상과 일자리 안정 자금의 정책 조합이 효과를 톡톡히 낸다면 여론 분위기가 달라질 수 있다. 성재민 한국노동연구원 동향분석실장은 “정부가 경기 부양을 위해 추가경정예산을 편성할 때도 10조원 정도를 쓴다”며 “두 정책이 저임금 맞춤형 경기 진작책 역할을 한다면 여론이 바뀔 수 있고, 내년에 3조원 수준인 일자리 안정 자금 사업 규모를 이후 더 확대하는 것도 가능할 것”이라고 말했다.

반면 급격한 임금 인상으로 인해 일자리가 줄고 정부 지원 제도에도 각종 부작용이 나타난다면 얘기가 달라진다. 일단 2019년 최저임금 인상률이 내년보다 많이 낮아질 가능성이 크다. 이 경우 일자리 안정 자금도 점진적으로 축소 절차를 밟을 것으로 예상한다. 당장 지원을 전액 중단할 수는 없더라도 시장 임금 인상률이 완만해지면 사업주의 인건비 부담 여력이 늘어나기 때문이다.

정부, 대안으로 ‘근로장려금 확대’ 검토

|

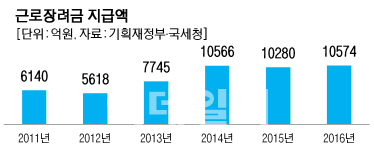

정부가 이런저런 경우의 수를 헤아리며 내부적으로 검토하는 복안은 ‘근로장려금(EITC)’의 확대다. 근로 장려금은 빈곤 노동자·자영업자 가구가 일정 소득·재산 요건 등을 만족하면 정부가 소득을 보조하는 제도다. 저소득 노동자 소득을 높여주는 정책 수단이라는 점은 최저임금과 같지만, 그 비용을 민간 기업이 아닌 정부가 부담한다는 점이 차이다.

현재 1조원 규모인 근로장려금의 지원 대상을 늘리고 지급액을 대폭 상향 조정하면 최저임금의 급격한 인상 없이도 저소득 노동자 소득 확충이라는 같은 목적을 달성할 수 있다. 일자리 안정 자금도 점진적으로 근로장려금 재원으로 돌려쓰는 ‘출구 전략’ 모색이 가능하다.

김 부총리도 이날 국회 예산결산특별위원회 경제부처 부별 심사에서 “(일자리 안정 자금 지원을) 항구적으로 근로장려세제(근로장려금)와 연결하는 방법 등 다양한 방법을 검토하겠다”고 말했다.

하지만 정부에 주어진 시간은 촉박하다. 기재부 관계자는 “내년 상반기 중에는 정책 방향이 어느 정도 가닥 잡혀야 할 것 같다”며 “그러려면 내년 1분기(1~3월) 정도를 집중 모니터링해 영향과 효과 등을 분석해야 하는 상황”이라고 귀띔했다. ‘대통령 공약’의 무게도 부담이다. 경제부처의 한 관계자는 “만약 근로장려금 지원을 확대해 최저임금 인상이나 일자리 안정 자금 지원을 대체하려면 기존 제도를 대폭 수술해야 하는 것은 둘째로 치고, ‘공약 파기’라는 비판을 받을 수 있다”고 걱정했다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토] 벼 드문모심기 일관농작업대행 시연회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050901414t.jpg)

![[포토] APC 운영협의회 인사말하는 강호동 농협회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050901395t.jpg)

![[포토]뱅크시 작품에 대해 소개하는 유한일 상무](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050901052t.jpg)

![[포토]'대화하는 윤재옥-이철규'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050901021t.jpg)

![[포토] 이태희 '호쾌한 스윙으로'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050900260t.jpg)

![[포토]윤석열 대통령, '취임 2주년 기자회견 생중계'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050900686t.jpg)

![[포토]여전한 고금리 시대, 황금기 맞은 사모대출이란 주제로 열린 패널토론](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050900648t.jpg)

![[포토] 티파니 영, 매력적인 미모](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800221t.jpg)

![[포토]'손하트하는 이재명-조희연'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050800935t.jpg)

![[포토] 김홍택 '연속 우승에 도전한다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050900280t.jpg)