| | 그래픽=이데일리 이미나 기자 |

|

[이데일리 성문재 기자] 정부가 치솟는 집값을 잡기 위해 ‘보유세 인상’이라는 강력한 조치를 취하기로 했다. 정부는 이미 보유세 인상에 대한 제반 검토를 마치고 인상 시기를 저울질하고 있는 것으로 알려졌다. 양도세 중과에도 ‘안팔고 버티면 그만’이라며 아랑곳 않는 다주택자가 적지 않다고 판단한 것이다. 양도세는 말 그대로 보유 주택을 처분할 때 발생한 차익(취득가격에서 매도가격을 빼고 남은 금액)에 대해 물리는 세금인 만큼 팔지 않으면 부과되지 않는다.

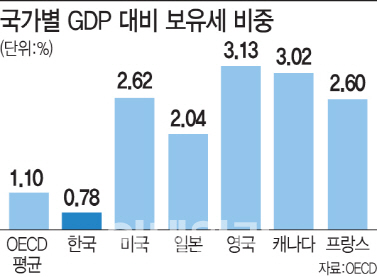

전문가들은 문재인 정부가 내년에 조세개혁특위를 꾸려 보유세(재산세와 종합부동산세) 인상 논의를 본격적으로 시작하면 지금과 같은 상승장인 주택시장도 상황이 많이 달라질 것으로 보고 있다. 다주택자들도 보유세 인상 여부에 촉각을 곤두세우고 있다. 문 대통령은 올해 초 대선 기간에 “국내총생산(GDP) 대비 0.7~0.8% 수준인 부동산 보유세를 임기 안에 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준인 1%까지 올리겠다”고 약속한 바 있다.

추미애 더불어민주당 대표도 그동안 지속적으로 초(超)과다 부동산 보유자에 대한 보유세 도입을 적극 검토해야 한다고 주장해왔다. 보유세 인상에 신중한 입장을 보였던 김동연 경제부총리도 부동산시장이 굉장히 불안정한 모습을 보인다면 보유세 강화를 배제하지 않겠다는 의사를 최근 밝혔다.

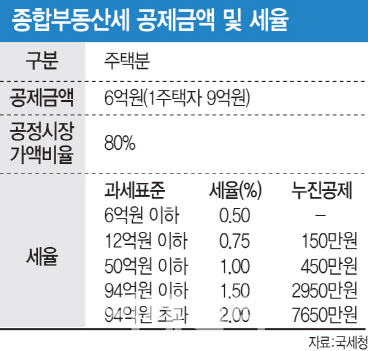

예상 가능한 보유세 인상 시나리오는 크게 2가지다. 공시가격의 현실화와 종합부동산세(종부세)의 공정시장가액비율 상향 조정이 그것이다.

| | 그래픽=이데일리 이미나 기자 |

|

보유세 과세의 기준이 되는 공시가격은 실제 시세의 70~80% 수준에 그친다. 따라서 이를 현실화하면 자연스럽게 재산세가 늘어나는 효과가 발생한다. 다만 이는 1주택자까지도 똑같이 적용받는 부분이어서 조세 저항이 클 수밖에 없다. 다주택자만을 타깃으로 하기가 쉽지 않은 방법이다.

그런 점에서 공정시장가액비율(이하 공정가율) 조정은 보다 현실적이고 효과적이다. 재산세는 그대로 둔 채 종부세만 공정가율 조정이 가능하고 절차상 국회를 거치지 않아도 되기 때문이다.

현재 보유세를 매길 때 재산세는 공시가격의 60%, 종부세는 그보다 높은 80%의 금액을 기준으로 삼는다. 이 비율이 공정가율이다. 종부세의 공정가율을 높이면 자동적으로 종부세를 강화하는 효과가 나타난다. 예를 들어 공시가격 5억원과 8억원짜리 집을 보유한 K씨의 종부세 과세표준은 6억원 초과분인 7억원의 80%에 해당하는 5억6000만원이다. 공정가율을 100%까지 상향조정하면 K씨의 종부세 과세표준은 7억원으로 바뀐다. 이 경우 K씨에게 부과되는 종부세는 280만원에서 525만원으로 2배 가까이 늘어난다. 공정가율은 종부세법 시행령에 규정돼 있어 국회에서 다툴 필요도 없다.

익명을 요구한 한 세무사는 “양도세는 안 팔고 버티면 그만이지만 보유세는 다주택자를 당장 불편하게 만든다”며 “1주택자의 경우 종부세 비과세 범위를 넓혀주는 대신 보유주택 가액이 일정액을 넘는 다주택자에 대해서는 지금보다 더 높은 세부담을 지울 필요가 있다”고 말했다. 남영우 나사렛대학교 국제금융부동산학과 교수는 “정부의 잇단 부동산 규제에다 보유세까지 오르면 집값도 조정받을 가능성이 있다”고 말했다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토] 최경주 '리빙 레전드의 클래스'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051800445t.jpg)

![[포토]유효주 '핀을 잡고 라인을 살핀다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051800234t.jpg)

![[포토]두산 매치플레이에서 공기청정기 선보인 아이큐에어](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700873t.jpg)

![[포토]정남수 '실수없이 판단하자'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700673t.jpg)

![[포토] 최경주 '응원에 우승으로 보답하겠습니다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700545t.jpg)

![[포토]이재명 민주당 대표, 법정으로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700472t.jpg)

![[포토] '미켈롭 울트라' 홍보하는 미녀골퍼 최예지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700433t.jpg)

![[포토]홍현지 '그린으로 가라'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051600544t.jpg)

![[포토] Y교육박람회 2024](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051600894t.jpg)

!["패밀리카야, 스포츠카야"…'폭발적 SUV' 벤츠 AMG GLC 43[타봤어요]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051800065t.jpg)