뉴스 검색결과 64건

- 혁신금융서비스 올해 56건 신규 지정…4000억 신규 투자

- [이데일리 정병묵 기자] 금융위원회는 ‘금융규제 샌드박스’ 제도의 2023년도 운영성과를 25일 발표했다.금융규제 샌드박스는 ICT, 인공지능 등 신기술 발전에 따른 금융산업의 변화에 대응하고 규제로 인한 사업화의 어려움을 해소하기 위해, 한시적인 규제 특례를 부여해 새로운 금융서비스의 시장 테스트를 허용, 정교하고 안전한 금융규제 설계를 추구하는 제도다.금융위는 올해 총 6회의 혁신금융심사위원회를 개최하여 56건의 혁신금융서비스를 신규 지정했다. 9건의 규제개선 요청을 수용하였다. 2019년 제도 시행 이후부터 현재까지 총 293건의 혁신금융서비스가 지정되어 규제 특례를 부여받았으며, 이 중 169건이 시장에 출시되어 시범운영을 해볼 수 있게 되었다. 특히, 올해에는 온라인 플랫폼에서 다양한 보험회사의 상품을 비교하고 소비자에게 적합한 보험상품을 추천하는 ‘보험상품 비교 추천 서비스’ 망분리 규제를 완화하여 금융회사가 업무망에서 인터넷망과 연결된 클라우드 기반 업무협업도구 등을 사용하는 것을 허용한 ‘클라우드를 활용한 소프트웨어 서비스(SaaS)의 내부망 이용’, 조각투자 방식 신종증권이 장내시장으로 편입될 수 있도록 한 ‘KRX 신종증권(투자계약증권·비금전신탁수익증권) 시장 개설’ 등이 새롭게 혁신금융서비스로 지정됐다.혁신적인 금융서비스들이 시장에 출시됨으로써 소비자들의 금융생활이 더욱 편리해졌으며, 나아가 새로운 일자리를 창출하고 투자를 유치하여 핀테크 산업의 성장으로 이어지고 있다. 9월 현재 전년 동월 대비 금융규제 샌드박스 승인기업에서 100명의 전담인력 증가가 있었으며, 혁신금융사업자 중 47개 핀테크 회사가 혁신금융서비스 지정 이후 밴처캐피탈 등으로부터 관련 사업에 총 3962억원의 신규 투자를 유치했다. 또한 지난 6월 1건의 금융서비스를 지정대리인으로 신규 지정해 해당 핀테크 기업이 손해보험사로부터 본질적 업무를 위탁받아 ‘머신러닝에 기반한 개인 맞춤형 주택종합보험 서비스’를 운영할 수 있게 되었다. 또한, ‘사물인터넷(IoT)을 활용한 동산담보대출 중소기업 부도위험 감지·예측 모니터링 서비스’ 등 11건의 위탁테스트도 선정되어 시범 영업할 수 있게 됐다.금융규제 샌드박스 도입 5년차를 맞아 핀테크 업계와 현장 소통도 더욱 강화하였다. ‘찾아가는 금융규제 샌드박스’ 간담회를 올해 총 10회 개최하여 78개 핀테크 업체들을 만나 업체들의 규제 애로사항과 문의사항을 적극 청취했다.금융위원회는 “내년에도 금융규제 샌드박스 제도가 금융생활의 혁신을 촉진하고 규제 개혁을 선도할 수 있도록 신규 지정 수요 발굴, 현장 소통 강화, 제도 개선 등을 적극적으로 추진할 계획”이라고 전해다.

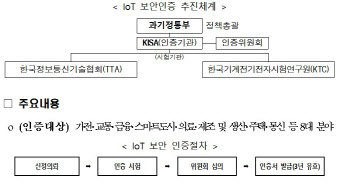

- 과기정통부-KISA, 기업 IoT 보안 인증 부담 줄인다

- (사진=과학기술정보통신부)[이데일리 김가은 기자] 과학기술정보통신부는 한국인터넷진흥원(KISA)과 사물인터넷(IoT) 기기 관련 기업들의 IoT 보안 인증 부담을 완화하는 개선된 제도를 이번 달부터 시행한다고 4일 밝혔다. 과기정통부와 KISA는 국민들의 사생활 보호 등을 위해 지난 2021년 9월부터 시행하고 있는 IoT 보안인증 제도를 개선했다. 보안수준은 인증받은 원래 모델과 동등하게 유지하면서도 표시장치 크기, 색상 변경 등 소비자 취향에 따라 다양한 제품을 출시할 수 있도록 했다.IoT 보안인증 제도는 정보통신망법 규정에 따라 가전, 교통, 금융, 스마트도시, 의료, 제조?생산, 주택, 통신 등 8개 분야를 대상으로 한다. 최근에는 아파트에 세대별로 설치돼 각 세대 내 홈네트워크를 관리하는 월패드가 주요 품목이 되고 있으며 디지털 도어록, 의료기기, 가전제품 등도 IoT 보안인증 주요 대상 제품이다.그러나 같은 기능의 월패드라고 하더라도 건설사 브랜드에 따라서 색상 이나 표시장치 크기 변경 등 보안성능과 관련이 없는 장치?부품 등에 대한 변경 요구가 많다. 가전제품의 경우 다양한 소비자 취양을 반영하기 위해 간단한 디자인 변경 요구가 많은데, 기존 인증제도에서는 이를 수용할 수 없어 IoT 보안 인증을 받을려고 하는 기업들에게는 비용과 시간적 면에서 큰 부담이었다. 과기정통부와 KISA는 이와 같은 시장 수요를 반영해 ‘파생모델’제도를 마련했다. 기업들의 부담을 줄이고 다양한 IoT 제품이 출시돼 소비자의 선택권이 강화되는 방향으로 제도를 개선했다는 설명이다. 파생모델은 A형과 B형으로 구분하고 ‘파생모델 A형’은 형상은 동일하며 보안기능에 영향을 주지 않는 외형변경 등 제품을 말한다. ‘파생모델 B형’은 일부 형상 변경으로 동일하지 않으나, 보안에 영향이 없는 제품을 의미한다. KISA는 파생모델 제도 도입을 위해 다양한 법률 검토와 함께 기본 인증모델(파생모델의 기준이 되는 인증제품)과 파생모델과의 보안성능 비교 등에 관한 파일럿 테스트를 진행, 이를 IoT 보안인증제도에 반영했다. 과기정통부는 지난 달 16일 KISA 서울청사에서 IoT 보안인증 제도 개선 설명회를 개최하고, 기업의 다양한 의견을 청취했다.정창림 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 “국민들의 일상생활에서 사생활보호와 함께 중소기업 지원 및 소비자의 취향을 반영할 수 있는 제도 운영이 중요하다”며 “산업계와 지속적 소통을 통해 기업과 국민들에게 꼭 필요한 제도 운영이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

- 삼성, 10년 만의 OLED TV 복귀…TV 시장 1위 지위 굳힌다

- [이데일리 김응열 기자] 삼성전자(005930)가 국내에 네오(Neo) QLED(양자점발광다이오드) TV뿐 아니라 OLED(유기발광다이오드) TV도 내놓으며 시장 영향력을 넓힌다. 신제품 공식 출시에 앞서 사전판매를 진행하는 건데, 국내에 OLED TV 신제품을 선보이는 건 약 10년 만이다. 기존 주력제품인 QLED TV뿐 아니라 OLED TV에도 힘을 실으며 글로벌 TV 시장 점유율을 확대하기 위한 전략으로 풀이된다. 자 대치본점에서 2023형 네오(Neo) QLED 8K 85형 제품을 소개하고 있다. (사진=삼성전자)삼성전자는 21일부터 내달 8일까지 네오 QLED TV와 OLED TV 사전판매를 진행한다. 사전판매 모델은 △네오 QLED 8K(80·75·65형) △네오 QLED(85·75·65·55·50·43형) △OLED(77·65·55형) 등이다. 삼성닷컴, 삼성 디지털프라자와 백화점 등 유통채널마다 판매 모델은 다소 상이하다. ◇화질·음질 개선하고 비대면 진료 지원도네오 QLED는 퀀텀닷(QD·양자점), 즉 빛에너지를 받으면 스스로 색을 내는 반도체 입자를 입힌 LCD 기반 TV다. 삼성전자는 2017년 QLED를 출시한 뒤 주력제품으로 밀면서 글로벌 TV 시장 1위를 차지하고 있다. 글로벌 시장조사기관 옴디아 집계 결과 작년 3분기 기준 글로벌 TV 시장에서 삼성전자 점유율은 30.2%로 가장 높다. LG전자(066570)는 17%로 2위를 차지했고 중국 TCL(9.3%), 하이센스(8.6%) 등이 뒤를 이었다.신제품인 2023년형 네오 QLED는 사용성이 다채로워졌다. 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 스마트싱스뿐 아니라 매터(Matter) 기기까지 지원하는 원칩 모듈(SmartThings Zigbee&Matter Thread One-Chip Module)을 탑재해 별도 동글(가전제품의 스마트싱스 연결을 지원하는 기기) 없어도 각종 사물인터넷(IoT) 기기와 연결할 수 있다.동일한 콘텐츠 시청자와 소통하는 ‘라이브 채팅’, 영상 통화 ‘커넥타임(ConnecTime)’을 지원하고 원격 진료 서비스인 ‘굿닥’ 어플리케이션으로 비대면 진료 서비스도 가능하다. 네오 QLED 8K는 ‘네오 퀀텀 프로세서 8K’를 적용해 ‘인공지능(AI) 업스케일링’ 기능과 영상의 3차원 입체감을 강화했다. AI 업스케일링은 저해상도 영상을 8K급 화질로 변환하는 기능이다. TV의 모든 스피커와 사운드바가 동시에 사운드를 구현하는 Q심포니 기능도 개선했다.OLED TV 신제품은 뉴럴 AI 퀀텀 프로세서 4K를 탑재해 높은 수준의 밝기와 색상을 구현했다. 자체 발광 픽셀이 검정에서 흰색까지 완벽에 가까운 색을 구현한다. 또 144Hz 주사율에 스트리밍 게임 플랫폼 연동 서비스 ‘삼성 게이밍 허브(Gaming Hub)’도 탑재했다. 디자인에서는 약 11mm의 얇고 균일한 두께가 특징이다. 황태환 삼성전자 한국총괄 부사장은 “2023년형 네오 QLED 8K는 초대형 화면과 8K 초고화질, 사운드 기술로 최고의 프리미엄 시청 경험을 선사할 것”이라며 “OLED까지 사전 판매를 통해 고객에게 다양한 혜택을 제공할 것”이라고 말했다.서울시 서초구에 위치한 삼성전자 서초사옥. (사진=이데일리 DB)◇기술 자신감 붙은 삼성…점유율 확대 발판삼성전자는 QD OLED TV로 국내 OLED TV 시장에 10년 만에 출사표를 던졌다. 삼성전자는 2013년 처음으로 국내에 OLED TV를 내놨는데, 번인 현상(화면을 오래 켜 둘 경우 잔상이 남는 현상)이 문제가 돼 시장에서 발을 뺐다. 그러나 작년 55형과 65형 OLED TV를 해외시장에 내놓았고 올해 국내에서도 복귀하면서 OLED TV에서의 영향력을 키우는 모습이다.업계는 삼성전자가 글로벌 TV 시장의 침체를 극복하기 위해 OLED TV 시장에 전면 등장하는 것으로 보고 있다. 프리미엄 제품은 비교적 수요가 유지되는 만큼 프리미엄 라인으로 OLED TV를 앞세워 수익성을 확보하려 한다는 것이다. 옴디아 조사 결과 올해 전 세계 TV 출하량은 전년보다 1.3% 증가하는 데 그치지만, 그중 OLED TV 출하량은 9% 늘어나며 비교적 견조한 성장을 보일 것으로 전망된다.삼성디스플레이가 공급하는 QD OLED 패널 수율이 개선된 점도 긍정적 영향을 미쳤다. 작년말 기준 수율은 90%로 알려졌는데, 본격적인 OLED TV 생산을 뒷받침할 수 있게 됐다는 평가다.◇“가격 경쟁력과 패널 공급이 승자 결정”삼성전자는 당분간은 기존처럼 QLED TV를 주력제품으로 삼을 계획이다. 아직은 OLED TV 시장이 완전히 개화하지 않았기 때문이다. 다만 국내외 및 77형 초대형 제품 출시 등 다각도로 시장에 나서면서 차기 주력 시장으로 꼽힐 OLED TV 점유율을 늘릴 발판을 다지고 있다. 현재는 LG전자(066570)가 OLED TV 시장 점유율을 절반 이상 차지하고 있으나 머잖아 삼성전자의 추격이 가시화할 것으로 예상된다. 작년 기준 OLED TV 시장에서 LG전자 점유율은 60%대인 반면 삼성전자는 6% 내외다.삼성전자가 OLED TV 영향력을 키우기 위해선 가격 경쟁력이 따라줘야 한다는 분석이 나온다. LG전자가 OLED TV 시장을 주름잡고 있는 탓에 수요를 유인할 삼성전자만의 강점이 필요하다는 것이다. 삼성디스플레이의 TV용 OLED 패널 공급 역시 중요한 요소다.산업연구원 내 가전 전문인 심우중 전문연구원은 “LG전자가 오랜 기간 OLED TV 점유율을 키워온 만큼 삼성전자가 이를 따라잡으려면 여러 취향의 소비자를 공략할 다양한 라인업 구축과 더불어 가격 경쟁력이 따라줘야 한다”며 “삼성전자에 OLED TV 패널을 공급하는 삼성디스플레이가 적절하게 물량을 받쳐줘야 할 것”이라고 말했다.서울시에 위치한 한 가전매장에 TV가 진열돼 있다. (사진=연합뉴스)

- "고화질·고성능에 연결 강화" 삼성, 네오 QLED TV 등 신제품 공개[CES 2023]

- [라스베이거스(미국)=이데일리 최영지 기자] 삼성전자가 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2023’ 개막을 앞두고, 3일(현지시간) ‘삼성 퍼스트 룩 2023’ 행사를 열어 2023년형 TV 신제품을 대거 공개했다. 화질과 성능은 물론 스마트싱스를 통한 연결성을 더욱 강화했으며 TV 라인업을 늘림으로써 소비자들에 맞춤형 경험을 제공하겠다는 취지도 밝혔다.삼성전자는 CES2023에 앞서 3일(현지시간) ‘삼성 퍼스트 룩 2023’ 행사를 열어 한층 더 강화된 화질과 연결 기능을 대폭 확대한 2023년형 ‘네오(Neo) QLED’를 공개했다. (사진=삼성전자)◇네오 QLED 신제품 공개… 화질 강화·프리미엄 연결 경험삼성전자(005930)는 이날 시저스팰리스 호텔에 마련한 전시장에서 한층 더 강화된 화질과 연결 기능을 대폭 확대한 2023년형 ‘네오(Neo) QLED’를 공개했다. 2023년형 네오 QLED는 한 단계 진화한 ‘인공지능(AI) 업스케일링’과 ‘뉴럴 퀀텀 프로세서’를 탑재하고, △초미세 라이트 컨트롤 △명암비 강화+ 등 새로운 기능을 지원해 화면의 생동감과 입체감을 높였다.초미세 라이트 컨트롤은 영상의 사물 형태와 표면에 따라 광원 형상을 최적화해 미세한 표현을 해주며, 명암비 강화+는 배경과 대조되는 대상을 자동으로 정해 화질을 개선해준다.2023년형 Neo QLED는 스마트싱스뿐 아니라 매터(Matter) 기기까지 지원하는 원칩 모듈을 탑재해 별도의 동글을 사용하지 않아도, 다양한 사물인터넷(IoT) 기기를 직접 TV에 연결해 사용할 수 있다.또 △동일한 콘텐츠를 시청하고 있는 다른 사용자와 실시간으로 소통 할 수 있는 간편 채팅 ‘라이브 채팅’ △대화면의 TV로 모바일·TV 등 다양한 기기와 영상 통화를 지원하는 ‘커넥타임’ △연결된 모든 스마트싱스 기기를 한눈에 확인하고 제어할 수 있는 ‘3D 맵 뷰’ 등을 지원한다. 김철기 삼성전자 영상디스플레이사업부 전략마케팅팀 부사장은 “2023년 TV 신제품은 고화질·고성능은 기본이고, 강화된 기기간 연결성을 제공해 수준 높은 홈 라이프를 완성해줄 것”이라며 “앞으로도 스마트싱스를 통해 한층 더 강화된 사용자 경험을 제공하고, 지속가능한 미래를 위한 혁신 기술을 지속 선보일 것”이라고 말했다.2023년형 삼성 마이크로LED TV 이미지.(사진=삼성전자)◇마이크로 LED·OLED TV 라인업 대폭 확대삼성전자는 세계 최고 수준의 화질과 스크린 경험을 더 많은 소비자들이 즐길 수 있도록 마이크로 LED TV 라인업을 50형부터 140형까지 대폭 늘렸다. 마이크로 LED TV의 경우 50, 63, 76, 89, 101, 114, 140형으로 공개 예정이다.마이크로 LED는 마이크로미터(㎛) 단위의 LED가 백라이트나 컬러필터 없이 스스로 빛과 색을 내 최상의 화질을 구현한다. 모듈 형태로 설치가 가능해 모양· 비율·크기를 자유롭게 조정할 수 있어 사용자가 맞춤형 화면을 완성할 수 있다. 지난해 처음 출시한 삼성 퀀텀닷(QD)-OLED TV는 55형, 65형과 함께 초대형 77형 모델을 추가했다. 2023년형 삼성 OLED TV는 기존 Neo QLED에 적용됐던 삼성의 독자적인 ‘퀀텀닷’ 기술과 뉴럴 퀀텀 프로세서를 탑재해 OLED 기술의 장점을 유지하면서 더욱 개선된 밝기와 색상을 구현했다.또한, 144Hz의 높은 주사율에 스트리밍 게임 플랫폼 연동 서비스 ‘삼성 게이밍 허브’를 탑재하고, OLED TV 최초로 AMD ‘프리싱크 프리미엄 프로’ 인증을 획득해 궁극의 게임 경험도 선사한다. 게임을 하면서 언제든지 실행해 FPS·HDR·VRR 등 다양한 게임 정보를 확인하고 기본 설정을 간편하게 조작할 수 있는 ‘게임 바’ 기능도 강화했다.삼성전자의 사운드바 ‘HW-Q990’ (사진=삼성전자)◇“방안에서 시네마 경험” 라이프스타일 TV 공개삼성전자는 빠르게 변화하는 소비자 트렌드를 반영해 ‘더 프리미어 8K’ 등 라이프스타일 TV와 액세서리 신제품을 소개했다. 8K 초단초점 프로젝터인 ‘더 프리미어 8K’는 최대 150형(381㎝) 화면을 지원한다. 초단초점이란 투사면으로부터 가까운 거리(10~70㎝)에서 대화면을 만드는 광학 기술로, 투사 거리 확보를 위해 천정 스크린을 설치할 필요가 없고 셋톱박스, 게임기 등 주변기기와 함께 놓고 간편히 사용할 수 있다.일반 가정에서 영화관처럼 몰입감 있는 시네마 경험이 가능하다는 게 삼성전자 설명이다.삼성전자 포터블 스크린 ‘더 프리스타일’의 강점을 강화한 ‘스마트 엣지 블렌딩’ 기술도 처음 선보였다. 스마트 엣지 블렌딩은 더 프리스타일 2대의 화면을 연결해 가로와 세로 형태로 화면 확장이 가능하게 하는 기술이다. 모바일 기기의 사진이나 동영상을 원하는 형태와 비율로 감상할 수 있고, 삼성 게이밍 허브를 통해 별도의 콘솔 없이 야외에서도 스트리밍 게임을 즐길 수 있다. 또, 11.1.4 채널의 돌비 애트모스의 3차원 공간 음향을 탑재한 사운드바 최상위 모델인 ‘HW-Q990’도 선보였다. 신제품에는 초저전력 기술을 적용해 전력소비량을 개선하고, 더 적은 원자재로도 동일 성능의 제품을 개발할 수 있도록 했다. 지난해 발표한 신(新)환경경영전략의 비전을 실현하기 위해서다.특히, 스마트싱스의 ‘AI 에너지 절약모드’를 지원해 사용자들이 새로운 방식으로 더 많은 에너지를 절약할 수 있도록 했다. AI 기반으로 시청 환경과 콘텐츠에 따라 에너지 사용량을 절감해 주고, TV를 사용하지 않을 때는 에너지 절약 모드로 전환하는 등 간단한 변화로 탄소 배출량을 줄일 수 있도록 했다.

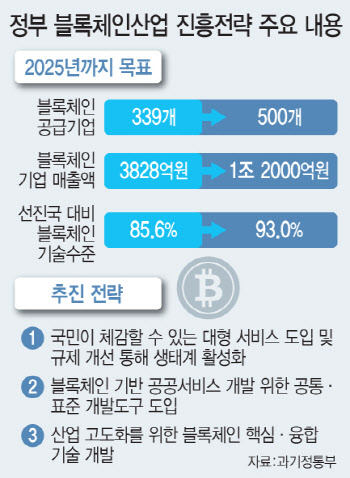

- FTX는 무너져도 웹3는 온다…尹정부, "블록체인 선도국 도약" 선포

- [이데일리 임유경 정다슬 기자] 윤석열 정부가 블록체인을 디지털 서비스에 ‘신뢰’를 부여하는 필수 기술로 보고, 관련 산업과 기술을 집중 육성한다. 위변조가 불가능한 온라인 투표 시스템 같이 국민이 체감할 만한 대형 프로젝트를 발굴하고, 블록체인 서비스의 효율적인 개발을 위한 표준 및 개발도구도 마련하기로 했다. 이를 통해 2025년까지 블록체인 기업수와 매출액을 각각 50%, 200% 키운다는 목표다.과학기술정보통신부는 24일 정부서울청사에서 열린 제15차 정보통신전략위원회에서 이 같은 내용을 담은 ‘블록체인 산업 진흥 전략’을 심의·의결했다.이는 윤석열 정부가 내놓은 첫 번째 블록체인 전략으로 ‘웹3 시대, 블록체인 산업 육성을 통한 디지털 신뢰 생태계 조성’을 비전으로 제시했다. 웹3는 개인이 정보(데이터)를 직접 보유·관리하며, 경제적 보상을 받는 것이 가능한 새로운 인터넷 환경이다. 정부는 블록체인이 웹3 시대 핵심 인프라인로 주목 받고 있는 만큼 산업 변화와 서비스 수요에 대응할 수 있는 민간 생태계를 조성한다는 계획이다.송상훈 과학기술정보통신부 정보통신정책관은 “정부는 앞으로 경제·사회가 디지털로 구현되면 신뢰가 굉장히 중요해지기 때문에 블록체인 기술이 큰 역할을 할 것이라 생각한다”며 “그동안 정부 정책이 블록체인 기술을 탐색했다면 수준에 머물렀다면, 이제는 웹3 시대를 대비하는 차원으로 나아갔다는 점에서 차별화된다”고 이번 블록체인 산업 진흥 전략의 취지를 설명했다.디자인=이데일리 문승용기자◇‘과제당 30억원’ 대형 프로젝트 발굴…위변조 불가 온라인 투표 시스템도 구축추진 전략은 △국민이 체감하는 대형 프로젝트 발굴 및 활성화 △공공 서비스의 효율적 개발을 위한 표준·개발 도구 마련 △산업 고도화를 위한 핵심기술개발 및 검증 등 크게 3개 축으로 구성됐다. 국민 체감형 서비스 발굴을 위해 내년부터 ‘블록체인 집중사업’을 추진하며, 과제당 사업비를 기존 6억원에서 30억원으로 크게 늘렸다. 핵심 과제의 일환으로 ‘블록체인 기반 온라인 투표 시스템 구축’이 추진된다. 선거관리위원회의 현행 온라인 투표 시스템(K-보팅)은 부정투표 방지에 취약하다는 지적이 있어, 확산에도 제한이 있었다. 투표과정과 결과를 모두 블록체인에 등록해 위변조를 방지하고 무결성을 검증하도록 해, 온라인 투표 수용 규모를 현재 100만명에서 내년 1000만명까지 늘린다는 계획이다.이와함께 개인의 학습 이력과 자격증을 디지털지갑에 배지 형태로 저장하고 제출할 수 있는 디지털 배지 플랫폼도 구축한다. 또 공적지원금 사업의 중복·부정 수급 문제를 해결하기 위한 블록체인 기반 공적지원금 연계 관리 시스템 구축도 추진된다.민간이 블록체인 사업을 추진할 때 걸림돌이 되는 법·제도도 정비한다. 대체불가능토큰(NFT)의 법적 성격, 소비자 보호 방안 등을 담은 ‘NFT 규제혁신 로드맵’을 내년 마련하기로 했다. 규제 불확실성을 제거해 기업의 신사업 참여를 촉진하고 소비자의 안전한 이용도 지원한다.공공이 블록체인 서비스 개발·도입 시 효율성을 높이도록 공통 표준과 개발 도구(K-BTF)도 마련한다. K-BTF를 적용하면, 서로다른 서비스 간 데이터 연동도 가능해진다. K-BTF 기반 혁신 서비스 발굴도 지원한다는 계획이다.블록체인 산업의 고도화를 위해 핵심기술 고도와 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 등에 블록체인 분산원장 체계 등을 적용하는 융합기술도 개발 추진한다. 아울러 ‘블록체인 기술혁신센터’를 설치해 지역 기반 기술기업 성장을 지원하고 지역연계형 서비스를 발굴하기로 했다.이 같은 종합 지원을 통해 2025년까지 블록체인 공급기업을 500개(現 339개)로 늘리고 블록체인 기업의 매출액을 1조2000억원 규모(現 3828억원)로 키운다는 계획이다. 또, 선도국 대비 85.6% 수준인 현재 블록체인 기술 수준을 93%까지 높이는 것을 목표로 세웠다.글로벌 가상자산 거래소 FTX의 파산 사태로 침체된 블록체인 업계도 이번 블록체인 산업진흥 전략을 반기고 있다. 블록체인 기술업체 블로코의 김종환 대표는 “그간 공공 블록체인 사업이 시스템통합(SI) 개발 방식으로 이뤄져 서비스 간 호환이나 유지보수가 어려운 측면이 있었다”며 “개발 업계와 시장의 의견을 반영해 표준을 마련해준다면 산업 활성화의 기반이 될 것으로 기대한다”고 말했다.◇범정부 디지털전략반 구성하고 갈등조정 전문위 신설이외 이날 회의에서는 ‘(가칭)초일류 AI 프로젝트 추진안’과 ‘(가칭)디지털 플랫폼 발전방안’도 함께 논의됐다. 과기정통부는 이들 전략 역시 향후 관계부처 협의를 거쳐 연내 발표한다고 밝혔다.이 과정에서 보다 원활한 소통과 협력을 위해 과기정통부 장관을 반장으로 하고 관계부처 1급과 민간전문가가 참여하는 범정부 ‘디지털 전략반’을 구성한다. 아울러 디지털 혁신 과정에서 발생하는 다양한 이해관계를 조정하기 위해 전략위 산하에 ‘갈등조정 전문위원회’도 신설한다고 밝혔다.이종호 과기정통부 장관은 “디지털전략반을 통해 정책 추진현황을 점검하고 협력과제를 발굴하는 등 국가적 역량을 총결집해 우리나라를 글로벌 디지털 혁신의 선도국가로 만들어나가겠다”고 밝혔다.

- [기고]실질적 ESG 경영과 비즈니스 성과, IT에 답 있다

- [박천우 한국오라클 애플리케이션사업부 전무] 국내 산업 전반에 ESG(환경·사회·지배구조)에 대한 중요성이 더욱 커지고 있는 가운데, 한국거래소는 지난 4월 기관에 분산된 ESG 관련 정보를 한 곳에서 조회할 수 있는 ESG 정보 플랫폼을 공개했다. 이는 소비자들과 투자자들이 더 이상 이른바 ‘그린워싱(위장환경주의)’에 속지 않고 실제로 ESG를 실천하는 기업을 직접 살펴볼 수 있다는 의미다.박천우 한국오라클 전무 (사진=오라클)오늘날의 소비자는 말만 번듯한 ESG정책보다는 실제로 행동에 옮겨 성과를 보여주는 기업에 손을 뻗고 있다. 이러한 움직임은 최근 오라클이 발표한 ESG 보고서 ‘제2의 지구는 없다(No Planet B)’에서도 확연히 드러난다. 78%에 달하는 전 세계 소비자들은 변화를 만들어내지 못한 기업들에 실망감을 느낀다고 답했고, 70%의 응답자가 ESG 활동을 진지하게 실천하지 않는 기업에 등을 돌릴 것이라 대답했다.이제 기업은 ESG 경영을 더욱 적극적으로 실천하는 방안을 강구해야 한다. 이때 한 걸음 더 나아가 최신 기술을 활용한다면 ESG 경영뿐만 아니라 비즈니스 성과까지 지킬 수 있다. 지속가능성 정책을 실천하는데 어려움을 겪고 있는 많은 경영인들은 IT가 도움이 될 것이라 믿고 있는데, 실제로는 어떤 방법이 있을까?IT를 통해 비즈니스 전반에 ESG 경영의 목표를 반영하는 것부터 시작해야 한다. 즉, 기업 시스템 내 존재하는 모든 데이터를 융합, 분석할 수 있는 IT를 활용해 어느 부분에 자원이 더 들어가고 폐기물이 더 발생되는지, 어떤 문제점이 있는지 등을 파악하고 개선할 수 있는 방안을 살펴봐야 한다.일례로 멕시칸 푸드 프랜차이즈 치폴레(Chipotle)의 경우, 자사 시스템 전반을 오라클 클라우드 전사자원관리(ERP)로 이전함으로써 재정 시스템 현황에 대한 가시성을 높여 더욱 효율적으로 재고를 예측하고 관리할 수 있었다. 이를 바탕으로 운영 비용도 절감했으며, 지속 가능한 방식으로 생산된 재료 관리와 사용이 가능해졌다.지속가능한 경영을 실천하는 데 있어 기업 경영인들이 토로하는 가장 어려운 점 중 하나는 ESG 경영 결과를 정량적으로 평가하는 보고 과정이다. 상당한 시간이 소요되는 수작업 기반의 보고 과정은 큰 부담으로 다가올 뿐 아니라, 통일된 보고 체계도 없어 비용 외적인 측면의 평가 기준을 설정하기도 힘들다.이런 경우에는 머신러닝(ML) 및 인공지능(AI) 기술이 해결책이 될 수 있다. 이러한 기술이 반영된 최신 클라우드 솔루션은 ESG 활동과 관련 기업의 데이터를 수집·표준화·통합해 한 눈에 파악할 수 있는 대시보드(dashboard)로 보여준다. 또한 기업이 자주 쓰는 문서 관리 프로그램을 통해 쉽게 자료를 정리할 수 있으며, 주요 글로벌 ESG 평가기관의 보고시스템에 맞게 보고서를 구성할 수 있다. 보고서 작업 과정이 훨씬 수월해지는 것이다.공급망 관리에 있어서도 IT를 활용해 ESG 경영을 촉진할 수 있다. 수요를 정확히 예측하는 것부터 적합한 공급업체를 찾는 일에 이르기까지 ESG를 위한 최적의 공급망 채널을 파악하는 것은 쉬운 일이 아니다. 여기에도 AI를 비롯해 사물인터넷(IoT), 블록체인 기술이 결합된 공급망관리(SCM) 솔루션이 큰 도움을 줄 수 있다. 기업은 공급망과 물류 운영에 관한 가시성을 쉽게 확보해 비용과 폐기물을 대폭 감축할 수 있게 된다. 최적의 공급망 시나리오를 한 번에 확인해 제품 품질향상은 물론 비효율성을 제거하며 더욱 환경 친화적인 자원 활용도 실천할 수 있다.기업이 실천하는 ESG 경영은 기업의 채용·인재 확보와 같은 인사관리에도 지대한 영향을 미친다. 최근 점점 더 많은 직장인들이 직장 선택 시 기업의 ESG 실천도를 중요하게 여기고 있다. 69%에 달하는 오라클 설문조사 응답자들은 사회적 활동을 더욱 열심히 하는 기업에 이직할 수 있다고 답했고, 83%는 ESG 경영 실천 상황을 증명할 수 있는 기업에 취업하겠다고 말했다. 이때도 IT는 빛을 발한다. 이러한 생각을 갖고 있는 직원들의 이야기를 듣고 활발히 소통할 수 있는 인사관리 시스템을 확보함으로써 정확한 직원 데이터를 확보하는 동시에 직원들의 복지와 다양성을 더욱 존중할수 있는 기업문화를 만드는 방법도 있다.망설일 시간은 없다. 지금이 바로 실천해야 할 때다. 지난달 국내 시민단체인 경제민주화 시민연대가 공개한 국내 50대 기업의 ESG 성적과 순위를 봐도, 기준을 충족하지 못한 기업들이 많다. 이러한 자료들은 이제 소비자와 직원들 모두에게 기업을 선택하는 더욱 중요한 지표가 돼가고 있다. 경영인이라면 비즈니스를 지키기 위해서 지속가능성과 사회 문제에 최우선의 관심을 갖고 사회에 직접 기여할 수 있도록 기술을 어떻게 활용할지 고민해야 할 것이다.

- 끝까지 살아남는 기업의 유형[129]

- 박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수[박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수] 산업혁명은 소비자들만 양산하는 것이 아니라 새로운 사회와 문화도 만든다. 현대인들은 온갖 정보와 제품이 넘쳐나는 세상에서 소유의 개념을 넘어 경험과 체험을 공유 개념으로 만들어내는 수많은 네트워크를 시도하고 있다. 과거 산업혁명이 몰고 온 대량생산에 의한 수동적인 소비문화에서 가축을 거느리고 여기저기 돌아다니면서 먹이가 될 풀밭을 찾아 생활을 했던 유목민들처럼 능동적인 참여에 의한 체험 문화로 회귀하는 MaaS(Mobility as a Service) 현상이 나타나고 있다. 이는 연결의 네트워크(network)가 곧 컴퓨터라는 개념이 실현되고, 사용자 경험(UX) 관점에서 네트워크(network)의 상호작용(inter-activity)에 의한 상호운용성(inter-operability)이 주목받고 있다.과거에는 소비자들이 가족모임이나 친구들과 어울리는 자리에서 직접 음악을 연주했다. 그러나 방송매체 기술 등장으로 직접 연주하는 대신 귀로 음악을 감상하기 시작했고, 처음엔 라디오와 축음기로, 산업혁명 이후에는 스테레오와 붐박스, 워크맨 등의 수단을 사용했다. 하지만 인공지능(AI)이 음악을 만들고, 디지털 음악과 인터넷이 등장하자 많은 사람들이 단지 음악을 소비하는 데 그치는 게 아니라 스스로 “개인화된 맞춤” 음악을 만들고 있다. 이제 소비자들은 인터넷에서 직접 음악을 찾은 후 개인화를 위해 믹싱 작업을 하여 완성된 창작물을 다시 배포한다. 애플의 “가라지 밴드(garage band)”는 정식 교육을 받지 않아도 음악을 창작할 수 있게 해준다. 이처럼 새로운 체험 문화를 창조하기 때문에 실시간으로 반응하는 네트워크(network)는 새로운 컴퓨터다. 스마트팩토리는 수동적인 제조 활동을 능동적으로 반응시키는 네트워크이며, 실시간으로 반응하는 제조 기능이다. 이를 위해 네트워크는 노드(node)들 서로 간의 하나 이상의 관계가 존재해야 한다. 이때 관계란 노드들의 접촉, 교류, 협력, 혹은 정보의 흐름에 따라 관계 데이터 수집 및 측정을 내용과 목적에 맞게 두 가지 요인을 고려하여 수행해야 한다. 첫 번째, 기본 노드와 추가 노드들 간의 관계 여부만을 측정하고 그 관련 정도를 숫자로 나타낼 것인지에 대한 여부이다. 관련성의 유무는 0과 1로 표시하는 번호 지정 체계 바이너리(binary)를 사용하고 관련성의 정도는 수치로 표현해야 하기에 계량 데이터로 측정한다. 둘째, 관계의 방향 측정의 유무이다. 방향성은 직접 데이터(directed data)로 측정하며, 방향이 없을 시에는 간접 데이터(undirected data)로 측정한다. 또한 네트워크 분석 역량은 스마트팩토리 수준을 결정한다. 가시적이고 정량적인 분석 틀을 활용하여 그동안 추상적으로 그려져 왔던 제조 현장 네트워크(network)를 실체적으로 고찰하는 데에 유용하며 직선적인 접근을 뛰어넘어 입체적이고 종합적인 다양한 특성을 도출하는 것이 가능하기 때문에 다양한 영역에서 사용되고 있다. 또한 네트워크 분석에서는 데이터를 매트릭스 형태인 행과 열로 표현하며, 이는 1차원 모드와 2차원 모드로 구성하여 개체(entity, 個體)와 개체 간의 관계가 존재하면 1, 존재하지 않으면 0으로 입력하는 것이 기본 방법이다.스마트팩토리 구축 시 네트워크 구조를 파악하기 위한 개념으로 중심성(centrality), 밀도(density) 및 집중도(centralization) 등이 있다. 네트워크 지표의 구체적인 의미는 중심성(centrality), 집중도(centralization), 밀도(density), 주변성(core-periphery), 상호성(reciprocity)이다. 중심성(centrality)과 집중도(centralization)는 힘과 권한에 대한 지표를 뜻하며 이 둘의 성격이 높다는 의미는 그만큼 영향력이 크다는 것으로 정보의 흐름에서 핵심적인 역할을 한다. 밀도(density)는 노드들 사이의 총 관계(關係) 수로 결속력을 보여준다. 즉, 밀도가 높을수록 정보의 교류와 확산이 빠르다는 것을 의미하며, 주변성(core-periphery)은 사회적 계층과 계급을 말하며 상호성(reciprocity)은 사람들 사이의 우호성(友好性)을 설명할 수 있다.그러므로 스마트팩토리 구축 시 제조 현황을 노드(node) 관점에서 파악해야 한다. 그래야 제조 목적을 수행할 수 있는 네트워크를 구성할 수 있다. 노드는 네트워크를 구성하는 장치나 데이터 지점(data point)을 의미한다. 이를 위해서는 네트워크 분석을 통해 기업들의 네트워크 중심성(centrality)을 파악하는 것이 우선이다. 중심성은 한 행위자가 전체 네트워크에서 중심에 위치하는 정도를 표현하는 지표로 사용된다. 이는 관계의 주체가 되는 행위자들은 노드(Node)로, 관계들은 노드(Node) 사이를 연결하는 에지(Edge)로 나타낼 수 있기 때문이다. 이렇게 주변에서 찾아볼 수 있는 관계를 수학적인 형태의 그래프(Graph)로 바꾸면 여러 가지가 가능해지는데, 그중 대표적인 것이 중심성(centrality) 계산이다. 따라서 중심성은 그래프 상에서 어떤 노드(Node)가 가장 중요한지를 살피는 척도이며, 중심성(中心性, centrality)이란 그래프 혹은 네트워크에서 꼭짓점(vertex) 혹은 노드(node)의 상대적 중요성을 나타내는 척도이다, 그 종류는 연결 중심성(degree centrality), 고유벡터 중심성(Eigenvector Centrality), Katz 중심성(Katz Centrality), 페이지랭크(PageRank), 근접 중심성(closeness centrality), 매개 중심성(betweenness centrality)이 있다.연결 중심성(degree centrality)은 네트워크를 구성하는 하나의 노드가 다른 노드들과 직접적인 연결 관계의 정도를 나타낸다. 즉 한 행위자가 다른 행위자들과 얼마만큼의 관계를 맺고 있는가를 통해서 그 행위자가 네트워크의 중심에 위치하는 정도를 계량화한 것이다. 한 행위자에 직접적으로 연결되어 있는 행위자들의 합으로 이어진다. 높은 연결 정도를 가지는 행위자 및 제조 공정은 네트워크에서 중심적인 역할을 수행하는 제조 라인의 공정 시점(PoP) 관리가 해당된다. 고유벡터 중심성(Eigenvector Centrality)은 무조건 연결된 노드가 많다고 중요한 노드가 되는 것은 아니다. 사실 중요한 노드와 많이 연결된 노드가 더 중요하다. 연결 중심성은 단순히 연결된 노드의 숫자만 살핀다는 점에서 약점이 있다. 그래서 고유벡터 중심성에서는 중심성을 계산할 때 다른 노드의 중심성을 반영해서 계산하는 방법이다.카츠 중심성(Katz Centrality)은 중심성의 한계 중 하나는 방향성, 비순환 그래프와 같이 특별한 경우에는 중심성이 “0”이 나오는 경우도 있다. 이를 방지하기 위해 모든 노드 중심성에 특정한 상숫값을 더하는 방식이 카츠(Katz)에 의해 제안되었다. 고유벡터 중심성의 변형 버전이라고 볼 수 있다.페이지랭크(PageRank)는 지금까지 등장한 중심성 알고리즘 중 가장 성공한 알고리즘이라고 볼 수 있으며, 이는 사실 카츠(Katz) 중심성의 개량 버전이라고 볼 수 있다. 카츠(Katz) 중심성 계산식에서는 한 노드의 중요성이 연결된 다른 노드로 전부 전파되는 특징이 있다. 반면에, 한 노드가 매우 중요하게 계산될 경우, 그와 연결된 노드들도 같이 덩달아 중요도가 높아지는 문제가 생길 수 있다. 그렇기에 페이지랭크에서는 각 노드의 영향력을 다른 노드로 전파할 때, 외부로 향하는 모든 간선의 수로 나누어 “Out-edge”로 영향력이 지나치게 퍼지는 것을 막아야 한다. 지금까지 살펴본 4개의 중심성 척도는 한 노드가 다른 노드와 얼마나 연결되어 있는가를 중요성의 기준으로 삼았는데, 그렇지 않은 척도는 근접 중심성, 매개 중심성, 조화 중심성 등이 있다.근접 중심성(closeness centrality)은 각 노드의 거리를 근거로 하여 중심성을 측정하는 방법으로 직접 적으로 연결된 행위자뿐만 아니라 네트워크 내 간접적으로 연결된 모든 행위자 간의 거리를 합산하여 중심성을 측정한다는 특징을 가진다. 그러므로 근접 중심성이 높을수록 네트워크의 행위자는 높은 중심 역할을 하게 되며, 네트워크 내에서의 정보 권한, 영향력 및 지위에 대한 확보와 접근이 보다 용이해진다. 이는 사물인터넷(IoT)에 의해 연결된 상호작용(inter-activity)을 측정하여 최적의 해답을 구할 때 사용할 수 있다.매개 중심성(betweenness centrality)은 다른 노드들을 연결시키는 매개성을 나타내는 것으로 네트워크 내에서 행위자가 담당하는 매개자 혹은 중개자 역할의 정도로 측정한다. 한 행위자가 다른 두 행위자 간 의사소통 경로 상에 전략적으로 위치했을 때, 그 행위자는 정보 전달에 영향력이 있는 힘을 가지고 있음을 의미한다. 높은 매개 중심성 값을 갖는 노드는 네트워크의 흐름에 중요한 영향을 미치는 중개자 역할을 수행한다. 이는 연결을 근간으로 상호 운용성(inter-operability)을 측정하는 척도로 활용 가능하다.조화 중심성(Harmony Centrality)은 근접 중심성과 유사하지만, 최단거리의 평균값의 역수를 취하는 것이 아니라, 최단거리의 역수를 평균을 취하는 방법이다. 조화수열(Harmonic Number)에서 이름을 따와서 이를 조화 중심성이라고 부른다. 만약 두 노드 사이의 경로가 존재하지 않을 경우 최단거리를 무한대로 보고 최단거리의 역수는 “0”으로 취급한다. 지금까지 네트워크 이론에서 사용하는 여러 가지 중심성(centrality) 척도를 살펴봤다, 각자 아이디어가 다르므로, 실제로 같은 그래프에 사용하더라도 척도에 따라 중심성 값을 얻게 된다. 따라서 적절한 경우에 맞게 잘 사용하는 게 필요하다. 아래 그림은 네트워크 이론의 다양한 중심성(Centrality) 척도들이다.보편적으로 그래프는 위상적 중요성을 강조할 때 쓰이는 표현이고, 네트워크는 그 내부의 동적인 상호작용(dynamic inter-activity)를 강조할 때 쓰이는 용어다. 즉 시간의 흐름에 따라서 특정 에지(edge)를 통하여 정보가 전달되고 또는 그 에지(edge)가 사라지고 각 노드 상의 정보가 자주 바뀌는 경우에는 네트워크(network)라는 용어가 자주 쓰인다. 한편 전체 연결도(connectivity)처럼 특정한 노드의 위상적 중요성과 같이 정적인 모형에서 각 노드가 차지하는 구조적 문제를 다루는 경우에는 보통 그래프(graph)라는 표현을 쓰는 편이다. 생물학적으로 볼 때 각 기관이 서로 엮여있는 모습은 그래프 이론적 접근이 필요하지만 세포 내에서의 신호전달, 유전자들 간의 시간에 따른 상호작용은 유전적(genetic network)으로 표현되고 있듯이 내부의 동적인 변화를 강조할 경우에는 네트워크(network)이라는 표현이 더 보편적이다.그러므로 네트워크는 데이터를 연결하는 본질이다. 좋은 예가 바이오 제약산업의 미래 먹거리 산업 육성 방안 중 하나인 “약물 재창출 기술 고도화”를 위해 빅데이터 기반 인공지능(AI)과 생물정보학(BI)을 활용하듯이, 제조업의 전사적 경쟁우위 역량과 새로운 수익원을 창출하기 위해서는 빅데이터와 인공지능을 활용하여 바이오 기업 스스로가 데이터 관리 기술을 활용하여 “데이터”를 “가치 제공”의 수단으로 전환시키는 변화관리를 스마트 팩토리 플랫폼을 통해서 구현해야 한다. 바이오산업의 새로운 약물 재창출 기술처럼 스마트 팩토리 구축 목적은 자주적인 제조 혁신을 위한 뉴노멀 제조 플랫폼(new normal platform)이어야 하기 때문이다. 더 나아가 시장과 고객이 바뀌고 있기 때문에 바이오산업은 이제 결정하는 방법, 제조 프로세스를 과거와 다르게 바꿔야 하는 기로에 서 있다. 최근 바이오산업은 시장과 고객으로부터 개인화 맞춤 주문을 요구받고 있으며, 이에 대응하기 위해 새로운 바이오산업의 경영 전략으로서 스마트 팩토리 구축을 본격적으로 전개해나가야 한다. 개인화된 맞춤 주문에 대응하려면 무엇보다도 유연성이 필요하다. 플랫폼으로서 스마트 팩토리를 통해 이런 유연성을 확보해야 생존경쟁에서 살아남을 수 있다. 다시 말해, 기존 ‘적시 생산(JIT)’ 체계에서 스마트 팩토리를 통한 ‘적시 맞춤(FIT)’ 체계로 전환해야 한다. 바이오산업은 지금 이대로 변화하지 않고서는 살아남을 수 없는 제조업 환경에 놓여있기 때문에 디지털 전환과 변환 문제를 해결해야 하는 시점이다. 이를 위해 네트워크 기술을 준비해야 한다.정보통신기술(ICT)와 생물정보학의 발달로 바이오 분야의 빅데이터 관리가 등장했고 이를 분석할 수 있는 인공지능(AI) 전환이 바이오산업에 필요한 것이다. 무엇보다 변화속도가 빠른 바이오산업의 스마트 팩토리에서 중요한 것은 지속적인 ‘품질’ 관리다. 또한 바이오산업의 스마트 팩토리에서 간과해선 안 될 것은 바로 현장, 아날로그다. 현장 전문가의 체화된 경험을 어떻게 디지털화, 알고리즘화하고 적용해 실시간 피드백을 주고받을 것이냐 하는 것이 관건인 셈이다. 바이오산업의 매출 상승, 신규 고객 유치, 이익 개선 등 개별 제약기업마다 처한 문제가 다를 것이다. 따라서 경영 목적을 명확히 하고 다양한 수단을 강구하면 된다. 네트워크(network) 기술은 모든 디지털 기술의 수단이기 때문에 목적과 수단을 혼동해선 안 된다. 결론적으로 플랫폼으로서 스마트팩토리는 어떤 솔루션, 시스템을 구축하는 게 아니라 바이오산업의 새로운 뉴노멀(new normal) 제조 문화를 구축하는 것이다. 바이오 기업의 영업, 마케팅, 생산자 정의 등을 바꿔야 한다. 특히 인공지능을 접목한 특허 권리는 경영 목적을 해결하는 수단이지만, 경영 목표를 달성하기 위해 특허 권리를 기반으로 인공지능 기술 마케팅을 전개하여 목표를 달성해야 한다. 특히 바이오산업은 경험 관리 역량에 의해서 좌지우지되기 때문에 체험의 공학에 주목해야 한다. 어떤 형태로든 체험치(體驗値)를 중시하고 경험치를 상승시키는 노력을 기울여나가야 한다. 결국 고객 경험 관리를 잘 하는 기업만이 최종적으로 살아남을 것이다. 자사에 맞는 ‘나만의 스마트팩토리’, ‘나만의 솔루션’을 스스로 그려내야 한다. 스마트팩토리를 통해 고객에 개인화된 맞춤 서비스를 제공한다는 것은 바이오 기업이 유통사에 의존하지 않고 스스로 살아남아야 한다는 것을 의미한다. 그러므로 과거와 다른 D2C(Direct to Consumer) 마케팅에 집중해야 할 것이다. 그 까닭은 실시간으로 피드백(real-time based feedback) 되는 네트워크(network) 기반 스마트팩토리 효과는 네트워크 규모가 커질수록 네트워크 가치가 증가하는 것을 말한다. 우리가 네트워크 효과에 주목하는 이유는 일단 앞서가게 되면 더욱 앞서게 되고, 경쟁우위를 잃으면 더욱 우위가 약화되는 이른 바 양성 피드백 효과(Positive Feedback Effect)가 나타나기 때문이다.

- 초일류 '혁신 DNA' 심는다…전자업계 CEO들 '조직 다잡기'

- [이데일리 이준기 최영지 기자] “부회장님 말고, JH(영문 이니셜)로 불러 달라.”(한종희 삼성전자 부회장) “구성원과 가족의 행복을 최우선하겠다.”(박정호 SK하이닉스 부회장)최근 전자업계 최고경영자(CEO)들이 조직 다잡기에 나선 모양새다. 때론 소통을 통해 당근을 내밀고 한편으론 이를 통한 변화를 모색함으로써 조직을 ‘온리원’ 혁신 DNA로 무장시켜 글로벌 1위를 공고히 하거나 도전하게끔 하는 게 이들 CEO의 구상으로 풀이된다.한종희 삼성전자 부회장.(사진=삼성전자)◇수평적 조직문화…가족 같은 회사삼성전자 DX(Device Experience) 부문장인 한종희 부회장은 지난 1일 DX부문 타운홀 미팅인 ‘DX 커넥트’에 참석해 임직원과 쌍방향 소통에 나섰다. 한 부회장은 “조직문화는 수평적 문화가 기본 근간이고, 그 수평적 문화의 근간에는 상호존중이 있다”며 수평적 소통문화를 거듭 강조했다. 그러면서도 지난해 말 정보통신기술(IT)·모바일(IM) 부문과 소비자가전(CE) 부문을 통합, DX 부문을 출범시킨 점을 언급, “원래 하던 일의 90%는 내려놓고 (그만큼을) 어떻게 하면 (부문 간) 시너지를 낼 수 있을지에 대한 생각으로 재무장해달라”고 요청하기도 했다.제품 간 유기적 연결을 강화한 이른바 ‘원 삼성’을 강조하고 있는 만큼 혁신적 ‘연결 DNA’를 끌어올리기 위한 수평적 조직문화 및 부문 간 시너지를 주문한 셈이다.박정호 SK하이닉스 부회장은 지난달 31일 SK하이닉스 출범 10주년 행사에서 SK하이닉스를 ‘가족친화기업’으로 자리매김하겠다고 공언했다. 이달부터 해피 프라이데이를 시행, 사실상 월 1회 ‘주4일 근무제’를 도입한 게 대표적이다. ‘10주년 특별 축하금’으로 기본급의 200%를 지급하는 당근책도 잊지 않았다.박정호 SK하이닉스 부회장. 사진=SK하이닉스◇고객 경험 혁신…연결 생태계 지향조직 다잡기를 통해 이들 CEO가 요구하는 건 ‘고객 경험’(CX·Customer eXperience)이다. 이미 제품·서비스 경쟁력이 상향 평준화한 만큼 브랜드 충성도를 높이는 게 그만큼 주요해졌다는 판단에서다. IM 부문과 CE 부문을 합친 DX 부문에서 볼 수 있듯, 삼성전자는 아예 조직 이름에 X(경험)를 넣을 정도다. 밖에서 스마트폰으로 보던 콘텐츠가 집으로 돌아오면 TV에 저절로 연결되거나, 미세먼지가 가득한 날 공기청정기와 로봇청소기가 자동으로 작동하도록 하는 게 대표적이다. 한 부회장은 “제품 간 벽을 허물고 전체 디바이스(기기)를 유기적으로 연결해 고객에게 똑똑한 디바이스 경험을 제공해야 한다”며 “고객의 상상을 경험으로 만드는 회사, 새로운 라이프 스타일을 선도하는 회사로 거듭날 것”이라고 했다.LG전자도 생각은 같다. 밤에 눈부심을 방지하고자 냉장고 문을 열 때 시간대에 따라 조명을 자동 조절하거나 세탁기·건조기에 반려동물 코스를 적용하는 식으로 변화를 꾀하고 있다. 이른바 LG만의 ‘가전 생태계’를 꾸려 고객을 이탈하지 못하게 하겠다는 게 LG의 지향점이다. 조주완 LG전자 사장은 올해 신년사에서 “고객은 제품이 아닌 경험을 구매한다는 관점으로 우리의 시각을 바꿔야 한다”며 이른바 ‘F·U·N 경험’을 언급한 바 있다. F·U·N 경험은 ‘최고의(First), 유일한(Unique), 새로운(New)’ 고객 경험을 의미하는 데, LG전자가 선봉장에 서겠다는 얘기다.박정호 SK하이닉스 부회장도 “앞으로는 고부가가치 제품 개발을 넘어 고객의 ‘페인 포인트’(Pain Point·불편함을 느끼는 지점)를 먼저 찾아 주도적으로 해결해주는 솔루션 프로바이더(Solution Provider·해결책 제공자)로 진화해 가겠다”고 고객을 강조했다.조주완 LG전자 사장. 사진=LG전자◇경영환경 어려울수록…미래 먹거리 발굴사실 올해 경영환경은 그리 밝지 않다. 일상 회복은 더디고 공급망 불안, 미·중 패권경쟁, 우크라이나 사태 등 군데군데 지뢰밭이 널려 있다. 이런 때일수록 ‘선택과 집중’을 통해 미래 경쟁력을 키워놔야 한다는 게 이들 CEO의 공통된 생각이기도 하다. LG전자가 지난달 24일 주주총회에서 로봇, 전장과 함께 미래 먹거리로 블록체인과 의료기기 등 신사업을 추가한 게 대표적이다. 삼성전자는 “인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 미래 유망 분야의 경쟁력을 높이는 한편, 신사업 발굴 체계도 강화하겠다”(한종희 부회장)고 했다. 박정호 부회장은 “지난 성과에 안주하지 않고 빠르게 변화하는 환경에 선제적으로 대응해 세계 반도체 시장을 선도하는 글로벌 일류 기술 기업으로 도약하겠다”고 했다.

- 아날로그와 디지털을 통합한 플랫폼[124]

- 박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수[박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수] 업(業)의 개념이 변화(變化) 하고 있다. 특히 식품산업은 기본 식량과 먹거리를 공급하는 산업으로서 건강증진, 먹는 화장품, 노화 방지 등 기능적 역할뿐만 아니라 식품에 담긴 문화를 찾아 이를 강조하는 식품 문화의 생태계까지 그 영역이 확대되고 있다. 즉 “식품은 문화다”처럼 건강에 좋은 식품 기능을 강조하는 것과 그 식품에 담겨있는 문화를 병행하여야 한다. 또한 식품에 대한 소비자의 니즈(needs)가 다양화됨에 따라 식품산업과 첨단 기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합이 가속화되고 부가가치가 높아져 미래 유망산업으로 떠오르고 있으며, 세계 식품 시장의 규모는 이미 정보통신기술(ICT)과 자동차 시장을 합한 것보다 큰 거대한 시장이다.식품 산업의 스마트팩토리 구축과 함께 고려해야 할 식품 제조업의 HACCP(해썹)은 위해 분석(HA : Hazard Analysis)과 중요 관리점(CCP : Critical Control Point)으로 구성되어 있다. 위해 분석(HA)은 위해 가능성이 있는 요소를 제조 공정 시점(POP) 별 데이터 관리와 전 공정의 흐름에 따라 분석· 평가하는 것이고, 주요 관리점(CCP)은 확인된 위해 중에서 중점적으로 다루어야 할 위해 요소를 의미한다. 그러므로 HACCP(해썹) 관점에서 스마트팩토리 구축 목적은 전 제조공정에서 중요한 공정 시점(POP) 별 중요 관리점(CCP)을 설정하여 각 중요 관리점(CCP)에 설정된 기준에 따라 이를 관리하여 해당 위해 요소를 사전에 예방하고 식품의 지속 가능한 안전성을 확보할 수 있어야 한다. 따라서 스마트팩토리와 HACCP(해썹)의 운용 관리는 상호 보완적인 관계에 있다.그뿐만 아니라 제조 현장 작업자들의 아날로그(analog) 특성(숙련도, 손맛, 경험치 등)을 고려하여야 한다. 그 이유는 아무리 뛰어난 정보통신기술(ICT)도 제조 현장의 아날로그 신호를 담아내는 데는 한계가 존재하기 때문이다. 왜 그러는지 제조 정보를 생각하기 전에 우선 “신호”에 대해서 알아보자. 신호에는 두 가지 형식이 있다. ‘아날로그’ 신호와 ‘디지털’ 신호다. 영어에서 ‘analogue’란 “유사성이 있는”이란 뜻이고 ‘digital’이란 “손가락으로”라는 뜻이다. 아날로그(analog)가 유사성이 있다는 것은 “아날로그 신호는 연속으로 이어진다”라고 이해하면 쉽고, 디지털이 손가락이란 표현은 “하나, 둘... 세는 것”이라고 이해하면 쉽다. 손가락으로 하나, 둘...하고 셀 수는 있지만 한 개 반이나 한 개 1/3 같은 것은 셀 수 없다. 즉 1이나 0같은 수치로만 표현할 수 있는 것이 디지털이기 때문이다. 따라서 디지털은 자연 현상에 있는 것이 아니라 컴퓨터나 전자기기에 사용하기 위해서 만들어낸 신호이다. 따라서 디지털 기술이 아날로그의 섬세한 특성을 담아낸다는 것은 한계가 있다. 제조 현장의 각종 신호를 관리하는 것은 데이터 관리 기술의 기본이다. 아날로그 데이터는 음성, 화상, 온도 유압 등 그 밖의 비정형 신호 등 셀 수 없는 연속적인 값이며, 디지털 데이터는 문자, 숫자 등 셀 수 있는 이산적인 값이다. 신호는 이러한 데이터를 전송 매체를 통해 전송할 수 있는 상태로 변환시켜 놓은 것이다. 아날로그 신호는 주파수, 진폭, 위상 등 특성을 포함하여 표현되는 전기적 신호가 연속적으로 변화하는 파형들이며, 디지털 신호는2 진수 0과 1 에 대한 전압 펄스(pulse, 극히 짧은 시간만 지속되는 전류)의 구성이다.따라서 아날로그와 디지털 관점을 대별하여 제조 현장을 디자인하는 것이 매우 중요하다. 예를 들어 스마트팩토리를 도입할 경우, 기계설비 중심의 스마트 팩토리를 도입하지 않더라도 생산성 향상이 가능할 수 있다고 판단하여 산업 사물인터넷(IIoT : Industrial Internet of Things) 기술을 활용한 “작업자 중심의 맞춤형 생산 환경 개선”을 통해 공정에 투입되는 작업자의 특성(경험치와 숙련도 등)에 최적화된 정보를 제공하고, 작업자와 기기 간 커뮤니케이션을 가능케 하여 휴먼 에러(human error)를 최소화하고, 노동생산성을 높일 수 있다.이러한 아날로그와 디지털 관점에서 스마트팩토리 구축 방향을 관점(觀點) 별로 다르게 볼 필요성이 대두되고 있다. 스마트 팩토리의 핵심 기술은 데이터 관리 기술이다. 제조 현장에서 일어나는 모든 물리적 현상이 센서 네트워크(sensor network)와 데이터 관리 기술에 의해 감지되고 연결되어 사물 인터넷에 의해 클라우드 서버로 집적된다. 클라우드 서버로 모여진 공정 데이터들은 데이터 관리와 인공지능 기술에 의해서 분석되고 학습되어 최적의 형태로 조건을 탐색하여, 다시 공정을 재조립하고, 최적화한다. 이를 위한 스마트 팩토리의 기본은 “실시간 기반 피드백(real-time based feedback) 기능”이기 때문에 관점에 따라 디자인을 다르게 해야 한다.문제는 현 디지털 기술이 제조 산업의 핵심 경쟁 요소인 제조 현장의 아날로그 기술을 100% 담아내지 못하는 한계성을 갖고 있다. 그동안 구축해 온 정보통신기술(ICT)을 활용한 디지털 기반 생산설비·기계의 지능화 뿐만 아니라 아날로그 기반 제조 현장의 작업자 중심 지능화와 생산공정 지능화도 제조 산업의 핵심 경쟁 요소 차원에서 폭넓게 고려되어야 할 것이다. 즉 산업과 기업 정책이 다르듯이 디지털 플랫폼도 관점에 따라 다르게 구축해야 한다. 아래 그림은 아날로그 기반 작업자 맞춤형 시스템 구성과 제조 현장의 작업 스케줄(schedule)에 대한 것이다.위 그림에서도 나타나듯이 제조 산업의 스마트 팩토리 구축 목적은 지속 가능한 경영 플랫폼을 구현하여 새로운 수익원(收益源)을 창출하는 데 있다. 그 까닭은 디지털 관점도 중요하지만 그에 못지않게 중요한 것은 아날로그 관점이며, 그 중심에 사람 중심 사이버물리 시스템(HCPS)과 실시간 기반 피드백(real-time based feedback)이 핵심 기능이 되어야 한다. 또한 사이버물리 시스템(CPS) 기반 스마트팩토리는 응용 서비스와 플랫폼을 연결하는 IoS(Internet of Services), 제조 융합 소프트웨어 플랫폼인 사이버물리 공간(CPS, Cyber Physical Spaces) 그리고 센서 기반의 각종 하드웨어(H/W) 디바이스로 구성되며, 여기에 보안 및 안전을 위한 기능 모듈이 추가되어야 한다.스마트팩토리는 제조 공정의 전주기(life cycle)에 걸친 아날로그와 디지털을 통합한 플랫폼이다. 원자재 관리, 생산, 물류, 서비스 및 제품을 포함한 모든 제조 기업 기능이 통합 시스템으로 네트워크에 연결되고, 모든 단계가 자동화(AT), 데이터 기반 디지털화, 지능화되고 가치사슬 전체가 하나의 공장처럼 실시간 연동되는 생산체계를 연속적으로 누적된 효과가 발현되도록 변화관리하는 시스템이다. 또한 제품개발부터 양산까지 그리고 시장 수요 예측 및 기업의 주문에서부터 완제품 출하까지 모든 제조 과정을 포함한다.스마트팩토리의 핵심요소인 사이버물리 시스템(CPS)은 모든 스마트 제조를 위한 프로세스를 제어하는 스마트팩토리의 제조 시스템으로, 분석 기능에 의해 전체 생산 프로세스를 최적으로 제어하기 위한 동적 계획을 생성할 수 있으며, CPS, IoT, IoS 간 정보교환으로 단일 공장처럼 실시간 연동이 가능해야 한다. 또한 스마트팩토리의 목적은 실제 생산 현장과 연결된 가상의 팩토리 모델로 구성되는 CPS 시스템을 통해 분산 소프트웨어 서비스(Internet of Service: IoS) 및 분산 장치 및 장비(Internet of Things, IoT)와 지속적으로 정보를 교환하면서 단일 공장처럼 실시간 연동되어 항상 최적의 상태로 시장의 “개인화된 맞춤” 요구를 대응할 수 있어야 한다.좋은 예가 제조 현장 작업자의 숙련도가 고려되지 않아 작업자 개인의 능력에 따라서 생산성 저하 및 불량률 증가 등 휴먼 에러 문제는 해결하지 못하고 있는 실정이다. 그러므로 디지털 기술에 의한 하드웨어 지능화와 아날로그 기반 제조 현장의 작업자 역량 향상을 위한 지능화도 적절하게 병행되어야 한다. 구체적으로 살펴보면, 사람 중심 스마트팩토리 구축은 “개인화된 맞춤” 시장의 대응 강화 관점에서 작업자의 숙련도에 따른 생산 및 품질 격차가 많이 발생하는 “多공정·多배치” 제조부문의 생산성 향상에 기여할 수 있어야 한다.산업혁명이 몰고 온 시장의 특성에 의해서 “개인화된 맞춤”‘ 제조 전략이 떠오르고 있다. 특히 식품산업은 인간의 지혜와 기술을 동원하여 인간의 욕망을 충족시킬 수 있는 식품(재화)에 사용 가치를 부여하거나 증가시키고자 처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 실현하여 새로운 수익원(收益源)과 경제성을 높이기 위한 계획적이고 조직적인 경영활동과 경제행위를 수행하는 산업이다. 특히 식품산업의 전통적인 특징을 살펴보면, 소수 대기업과 다수 영세기업이 병존하는 이중구조와 영세성이 다른 제조 산업에 비해 훨씬 높게 나타나고 있어서 타 산업에 비해서 스마트팩토리 구축 효과가 더 클 것이다.또한 식품산업은 노동집약적인 산업이지만 다른 제조업에 비해 고용 유발 효과나 수입 유발 효과는 적고, 제조비용에서 재료비가 차지하는 비율이 높으며, 다른 산업에 비해 부가가치율이 낮은 산업이다. 하지만 “개인화된 맞춤”과 소득수준의 향상에 의해서 산업이 급변(急變)하고 있는 대표적인 산업이다. 일반적으로 변화 관리(變化管理, change management)란 기업에 일어나는 산업혁명과 같은 중대한 변화를 기업 성과가 향상되는 방향으로 관리하는 것을 말한다. 따라서 식품 산업은 점점 더 까다롭고 어려운 시장의 고객 맞춤과 개인화 요구에 직면해 있다. 다변화된 트렌드 속에서 소비자들의 섬세한 니즈(needs)에 더욱 민감하게 대응하는 일이 중요해질 것으로 전망된다.더 나아가 스마트팩토리의 필요성은 과거와 다른 뉴노멀(new normal) 현상과 개인화된 맞춤의 소비 트렌드에 대응하는 경쟁력 강화이다. 하지만 국내 제조업 평균 가동률, 매출 증가율 등 제조업 지표 부진, 국제경쟁력은 하락 추세에 있다. 문제의 실마리를 풀어나가기 위해서는 시장의 변화에 대응하는 차원에서 제품 기획. 생산, 설계 변경 등에 대한 실시간 피드백(feedback) 대응 역량을 스마트팩토리를 통해 갖춰야 한다. 기본적으로 스마트팩토리는 “개인화된 맞춤” 제품을 최고의 효율로 생산하여 제공하는 것이며, 고객과 시장의 변화가 실시간으로 연결되어 상시적인 민첩성이 확보되어야 하고, 결과적으로 지속 가능한 “유연성” 확보가 실현어야 한다. 그래서 스마트팩토리 구축은 플랫폼 경영의 출발이다.스마트팩토리는 구축 기술을 공급하는 공급 기업과 이 기술을 필요로 하는 수요산업으로 나눌 수 있는데, 이는 일반적인 상품의 수요 및 공급과는 구별해서 생각해야 한다. 공급 기업들은 산업용 네트워크, 센서, 로봇, 3D프린터, 인공지능, 빅데이터, 클라우드, CPS 등 스마트팩토리 구축에 필요한 구성요소 및 시스템 설계 기술을 강조하지만 무엇보다 중요한 것은 현업 업무에 대한 전문지식이 필수적이다. 반면에 수요 기업은 가치 사슬(value chain) 관점에서 제조공장을 운영하는 제조업 대부분을 포괄하며, 식품 산업과 바이오산업 등 부가가치를 만들어내는 전 산업이 포함된다. 특히 식품 산업의 경우, 스마트식 재료 관점에서 제조 공정에서 원산지로부터 창고(Ware-house)를 거쳐 스마트팩토리의 소재 및 식재료 입고까지의 단계에서 데이터 기반 소재, 자재, 제품을 트래이싱과 트래킹(tracing & tracking) 하여 공정 상태를 자동 설정 및 제어하고, 생성되는 모든 측정, 시험, 검사 데이터를 클라우드에 저장하는 공정 단위별 최적화가 진행되어야 하기 때문에 산업과 기업의 실무적인 지식이 필수적이다. 특히 식품산업은 소비자 각 개인을 타깃(target)으로 한 정교한 마케팅과 생산을 연계한 융합 전략과 함께 소비자 소통을 더욱 긴밀히 가져갈 수 있는 방안이 마련되어야 한다. 식품산업의 주 고객층으로 자리매김한 ’밀레니얼‘ 세대가 ’신념 소비‘와 ’가심비‘(가격 대비 마음의 만족)를 추구하기 때문에 소비자 개개인의 특성과 스토리를 반영한 맞춤형 전략을 펼쳐야 한다. 산업혁명이 요구하는 혁신(革新)과 업(業)의 개념을 극복하기 위한 변화관리(變化管理)의 수단으로서 스마트 팩토리를 구축해야 한다. 특히 식품 산업은 이를 통해 생산자와 소비자의 경계도 무너질 것으로 보인다. 소비자가 제품 디자인뿐만 아니라 생산에도 참여하는 진정한 프로컨슈밍(전문가 고객, proconsuming) 시대가 현실화될 것이다. 식품 제조업에서 스마트팩토리 활용은 제조 시간과 노동력 기반의 생산성 향상 효과뿐만 아니라 더욱 중요한 것은 “개인화된 맞춤”에 대응하기 위한 맞춤 생산이 가능해져 다양한 소비자의 기호에 맞춤화된 제품들을 생산할 수 있게 될 것이다. 그 까닭은 모든 식품은 문화와 전통의 산물이며, 그 중심에 사람 중심, 즉 작업자 중심 제조 현장의 가시성(visualization) 확보가 대두(擡頭) 되고 있다.

- 밀레니엄 시대와 개인화된 맞춤 전략[123]

- 박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수[박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수] 변화 관리(變化管理, Change management)란 기업에 일어나는 산업혁명과 같은 중대한 변화를 기업 성과가 향상되는 방향으로 관리하는 것을 말한다. 제조업은 점점 더 까다롭고 어려운 시장의 고객 맞춤과 개인화 요구에 직면해 있다. 다변화된 트렌드 속에서 소비자들의 섬세한 니즈(needs)에 더욱 민감하게 대응하는 일이 중요해질 것으로 전망된다. 소비자 각 개인을 타깃(target)으로 한 정교한 마케팅과 생산을 연계한 융합 전략과 함께 소비자 소통을 더욱 긴밀히 가져갈 수 있는 방안이 마련되어야 한다. 이를 위해 다품종 소량으로 제조 대응하는 생산 배치와 빈번한 작업 변경이 과거와 다른 낭비와 제조원가 상승을 초래하는 경향이 나타나고 있다. 4차 산업혁명이 몰고 온 시장의 특성에 의해서 “개인화된 맞춤” 제조 전략이 떠오르고 있다. 특히 소비 시장의 주 고객층으로 자리매김한 밀레니얼 세대가 ‘신념 소비’와 ‘가심비’(가격 대비 마음의 만족)를 추구하기 때문에 소비자 개개인의 특성과 스토리를 반영한 맞춤형 전략을 펼쳐야 한다. 그 밖에 제조 공급망(supply chain)도 급변하고 있으며 아웃소싱이 증가하고 있다. 이런 제조 현상을 극복하기 위한 변화관리의 수단으로써 스마트 팩토리를 구축해야 한다. 이와 같은 “개인화된 맞춤”을 실현시키기 위해서는 제조 분야의 생산, 물류, 판매 영역을 실시간으로 통합시켜 상호작용되어야 할 뿐만 아니라 빅데이터의 특성에 따른 데이터 관리 기술이 뒷받침되어야 한다. 그 이유는 데이터가 많을수록 인공지능(AI)를 접목하기 위한 학습의 정확도가 높아지고 예측을 더 정확하게 할 수 있기 때문이다. 또한 인공지능을 적용하여 차별화된 기능을 만들려면 인공지능(AI)에 학습시키는 데이터의 품질관리가 중요하다. 제조 현장에서 특정한 작업을 위해서 데이터를 관련성 있게 모아놓은 것을 데이터 셋(data set)이라고 하며 여러 형식으로 된 자료를 포함한다. 데이터 파일, 또는 데이터 베이스라고도 부르며 컴퓨터가 처리, 분석할 수 있는 정보의 세트를 말한다. 인공지능의 기계 학습(ML)에 필요한 데이터를 수집하기 위해서는 엄청난 시간과 노력이 필요하다. 또한 스마트 팩토리 구축을 통해 제조 현장에서 축적해 온 생산공정의 다양한 변수와 클레임과의 상관관계를 인공지능(AI)에 학습시켜, 유사한 문제 발생 시 실효성이 높은 원인을 실시간 기반 피드백(real-time based feedback)에 의해 자동으로 찾아내어 품질관리 수준을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 따라서 인공지능(AI)은 “학술 논문”이라고 인식하는 것이 중요하다. 다시 말해 인공지능만으로는 어떠한 기능도 존재하지 않기 때문이다. 그래서 인공지능(AI)를 다른 기능에 접목시켜 새로운 기능을 만들어내야 한다. 즉 인공지능(AI)을 다양한 제조 기능에 적용하여 과거와 다른 차원의 뉴 노멀(new normal) 기능을 ▲효율화(Efficiency) ▲개인화(Personalization) ▲추론(Inferencing) ▲탐구(Exploration) 관점에서 실현해야 한다. 특히 인공지능(AI) 기술을 다른 기능과 접목하여 만들어 낸 포괄적인 기능은 “개인화된 맞춤”의 수준을 결정한다. 더 나아가 인공지능(AI) 기술을 활용하여 사용자의 행동을 분석해 패턴을 찾고 사용자를 구분한다. 실제로 구인구직, 검색, 콘텐츠, 배달 대행 등 다양한 산업 군에서 업계 선도 기업들을 중심으로 “개인화된 맞춤”을 실현한 서비스들이 출현하고 있다.다른 한편, 경쟁을 위해 제조업체는 값비싼 장비의 생산성을 최적화하고, 낭비를 줄이고, 수율(yield)을 극대화하여, 제품과 서비스의 생명주기(life cycle) 단축 트렌드에 귀결된 민첩한 품질 안정화와 같은 제조 대응력을 지속 가능하게 만들어야 한다. 특히 빅 데이터와 인공지능, 클라우드(cloud computing) 및 엣지(edge computing) 기술을 활용하여 현장 데이터를 처리하기 위한 새로운 기능은 사후 대응적인 문제 해결뿐만 아니라 예지적인(predictive) 관점에서 장비, 프로세스, 그리고 공정품질관리는 사후 대책 마련보다는 사전 예방 관리로의 전환이 요구된다. 한마디로 비용 증가와 이익 감소를 운영 효율성(operation efficiency & operability)으로 극복해야 한다. 그 대표적인 수단 매체(手段媒體)가 린 생산(lean production) 기반 스마트 팩토리이다.그러므로 스마트 팩토리 구현은 자동화(automation)를 넘어서 자율화(autonomy) 된 공장, 지능형 제조이다. 즉 단순 생산 자동화를 넘어 자율 생산 시스템을 갖춘 공장을 말한다. 원부자재 주문에서 생산계획, 그리고 작업지시까지 MES와 ERP 시스템에 의해 관리되고, 공정 최적화(process optimization)와 예지(prediction), 이상 징후 감지(anomaly detection) 등은 데이터 관리 기술을 기반으로 인공지능을 적용한 솔루션(solution)에 의해 통제되고 운용되는 CPS(Cyber Physical System) 기능이 내재화(內在化) 된 스마트팩토리 플랫폼에서 운용(運用) 되어야 다양한 시장과 고객의 변화 요구를 수용할 수 있기 때문이다. 점점 더 개인화된 맞춤 주문에 의해서 제조 요구사항이 까다롭게 바뀌면, 제품에 대한 설계도면이 데이터에 의해 흘러 들어가 제조 공정이 자동 설계될 수 있어야 한다. 이를 해결하기 위한 스마트팩토리의 핵심은 데이터 관리 기술과 공정 기술(OT)이 융합되어 작업지시 및 시운전 등이 자동적으로 이루어지도록 운영 가용성(operability)을 지속시켜야 한다. 한마디로 자율 구성(Self-Organization)을 기반으로 부품과 공정별 특성에 맞게 모듈화가 실현되는 공장이 스마트 팩토리이다. 마치 레고 블록으로 여러 가지 형상의 작품이 만들어지듯, 생산할 물품에 최적화된 공정이 스스로 조립되어 생산하는 Plug, Play, & Produce(PNP)가 구현되는 공장이 바로 스마트 팩토리이다.스마트팩토리에서 로봇의 역할은 단순히 물리적인 노동력을 대체하는 것으로 끝나지 않는다. 각종 센서(sensor)로 장착(裝着) 된 로봇은 제조공정에서 일어나는 모든 물리적 현상을 관찰하고, 조립, 가공, 품질검사 등 모든 제조 현장에서 데이터를 수집하고, 축적된 빅 데이터를 기반으로 한 최적화된 작업 프로그램으로 주어진 작업을 수행한다. 공정 내의 물류 로봇들은 최적화된 경로와 일정으로 생산에 필요한 부품과 최종 생산물들을 배송 창고에 적재하는 사내물류까지 자율적으로 처리할 수 있다.제조 로봇들을 포함해 제조 현장 내부의 작업 프로그램들은 모두 공장을 통제하는 생산실행관리 솔루션(MES)의 통제를 받게 되며, 제조 로봇들이 감지한 데이터들은 모두 수집되어 MES로 전달되는 순환시스템의 구성요소가 될 것이다. 또한 제조 로봇은 자동 프로그래밍, 자율 판단, 지능화와 최적화로 특징지어질 수 있다. 이러한 스마트 팩토리에서의 핵심기술은 역시 데이터를 다루는 인공지능 기술과 사이버 피지컬 시스템(CPS)과 같은 실시간 기반 피드백(real-time based feedback) 기술은 스마트 팩토리 플랫폼의 핵심 기술이다. 지금까지 애프터서비스(AS)처럼 제품 출시 후에 비즈니스 기회가 전혀 존재하지 않았던 것은 아니지만 그것을 비즈니스적 기회로 인식하지 못했던 것은 제품 출시 후에 대한 데이터를 일관적으로 얻어낼 수 있는 기술적 환경이 어려웠고, AS의 개념이나 환경적 이유로 폐기 과정에 대한 지원 정도로만 머물렀기 때문에 제조업에서는 부가적인 책임 또는 비용 유발 요인으로만 생각될 수밖에 없었다. 따라서 새로운 비즈니스가 일어날 수 있는 기회라는 인식 자체가 어려웠던 것이다. 그러나 4차 산업혁명의 대표적인 기술들의 특성을 활용해 지능적인 데이터의 연결을 통한 사용자 데이터의 수집과 이를 활용한 맞춤형 솔루션이 가능하게 되면서 이러한 영역에서의 서비스 개발은 제품의 새로운 경쟁력으로 작용하게 된 것이다. 따라서 사용자 데이터에 의해 구현되는 경험 서비스에 대한 연구와 방식에 대한 다방면에서의 접근이 필요한 시점이라 할 수 있다. 이렇게 제품 출시 후에 발생하는 데이터에 의한 경험 서비스의 개발, 사용자 경험 디자인(UX-Design)은 기본적으로 아래 표와 같은 단계의 과정을 거쳐 사용자의 경험 데이터가 다시 새로운 단계의 서비스로 구축된다. 그래서 데이터 관리는 변화관리의 출발선이다. 스마트 팩토리의 핵심 기술은 데이터 관리 기술이다. 제조 현장에서 일어나는 모든 물리적 현상이 센서 네트워크(sensor network)와 데이터 관리 기술에 의해 감지되고 연결되어 사물 인터넷에 의해 클라우드 서버로 집적된다. 클라우드 서버로 모여진 공정 데이터들은 데이터 관리와 인공지능 기술에 의해서 분석되고 학습되어 최적의 형태로 조건을 탐색하여, 다시 공정을 재조립하고, 최적화한다. 이를 위한 스마트 팩토리의 기본은 실시간 기반 피드백(real-time based feedback) 기능이다. 제조의 경쟁력은 시장과 고객의 “개인화된 맞춤”에 대응하는 역량에 의해서 결정된다. 더 나아가 “개인화된 맞춤”의 속성은 비용, 시간, 품질관리 등 과거와 다른 제조원가 상승으로 나타나고 있다. 그러므로 이러한 이슈와 문제를 해결하기 위해서 인공지능 기술을 다양한 제조 영역에 접목시켜 지속 가능한 누적 효과를 만들어내기 위해서는 데이터 관리 기술과 실시간 기반 피드백(real-time based feedback) 기능을 갖추어야 한다. 또한 지능형 스마트팩토리의 이점에는 이벤트를 사전에 감지하고 대응할 수 있는 기능이 포함되어 있어 품질, 수율(yield)을 개선하고 가동 중지 시간을 줄이고 전반적인 장비 효율성, 즉 설비 종합효율(OEE, Overall Equipment Effectiveness))을 향상시킨다. 생산 실행을 미리 시뮬레이션하여 병목 현상을 찾아낼 수 있다. 지능형 제조는 공급망과 재고관리를 스마트화하여 사전 변화를 허용하여 포장 및 운송을 포함한 물류를 최적화할 수 있다. 그뿐만 아니라 스마트팩토리 구축을 통해 실현될 지능형 제조는 지속적인 경쟁 우위를 위해 새로운 비즈니스 기회, 수익 흐름 및 자산의 수익화(收益化)를 찾아내는 스마트 제조가 실현될 것이다. 이미 글로벌 기업들은 막대한 자본력을 앞세워, 로봇과 인공지능, 스마트 팩토리 플랫폼 기술에 집중 투자하고 있다. 따라서 산업 생태계는 이러한 혁명적 변화에 의해서 모두 재편되는 시기가 산업혁명이 전개되는 지금 이 순간이다. 원가 우위를 위한 제조원가 관리와 아날로그(analog)만을 내세우는 생산기술은 더 이상 우리 산업을 지탱하는 버팀목이 아니다. 우리의 우수한 제조 인력 또한 인공지능과 빅 데이터로 무장한 스마트 팩토리 플랫폼과 로봇을 이길 수 없다. 또한 생산에서 판매 유통까지 모두 단일 네트워크로 묶이는 온라인 주문생산 방식으로 바뀔 것이다. 그러므로 생산자와 소비자의 경계도 무너질 것으로 보인다. 소비자가 물품 디자인뿐만 아니라 생산에도 참여하는 진정한 프로컨슈밍(proconsuming) 시대가 현실화되고 있다.그렇다면, 인공지능(AI)을 어떻게 이해해야 할까? 인공지능을 제품이나 서비스에 접목하여 고객과 시장이 요구하는 기능(function)의 지능화를 실현시켜야 살아남을 수 있다. 즉 기업의 이익 창출로 직결되는 변화관리가 요구된다. 역설적으로 지능화된 기능이 부족한 제품과 서비스는 고객의 관심으로부터 멀어지게 되어 매출과 이익에 나쁜 영향을 미칠 것이다. 또한 인공지능은 지속적으로 데이터가 쌓이는 누적 효과를 조직 운영이나 프로세스 개선에 적용하여 과거와 다른 효율성을 높일 수 있다. 이는 고전적인 변화관리 개념으로부터 탈피하여 상시적으로 데이터 기반 혁신 활동이 발현되는 조직 문화로 자리매김될 것이다. 즉 지속 가능한 효율성 향상을 위해 조직의 모든 절차에 내재화(內在化) 되어야 한다. 그리고 전사적인 변화 관리와 인공지능(AI)을 활용하는 역량이 조직의 민첩성을 향상시키기 때문에 새로운 비즈니스 기회를 만들 수 있다. 인공지능 자체는 하나의 수단일 뿐이다.일반적으로 인간은 과거의 경험이나 지식을 학습한다. 그러나 컴퓨터는 소프트웨어(S/W) 설계자와 프로그래머가 작성한 코딩(coding)에 의해 명령에 반응하고 작동해왔다. 하지만 이제 빅데이터 관리 기술 발달로 컴퓨터도 인공지능(AI) 설계자의 알고리즘과 프로그램 명령어와 연계하여 인간처럼 스스로 과거의 경험을 학습하고 미래를 예측하는 분석력을 보유하고 있을 뿐만 아니라 딥 러닝을 통해 스스로 학습할 수 있는 시대가 도래하고 있다. 특히 인간이 잘 수행하지 못하는 수많은 빅데이터를 거의 실시간으로 처리하는 장점을 가지고 있어 인간과 인공지능(AI)이 협업하여 과거와 다른 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있을 것이다. 과거 기업 활동이 잘못된 것이 아니라 지금은 다르다(differ)는 것이다. 그래서 기업 환경을 과거와 전혀 다른 뉴 노멀(new normal) 관점에서 직시해 보면, 부분적인 최적화 시대에서 전체 최적화 시대로의 전환이 일어나고 있으며, 일시적인 해결책을 찾는 것보다는 지속 가능한 문제 해결 능력을 배양하기 위한 변화관리 체제를 새로운 산업혁명은 요구하고 있으며, 지속 가능한 산업별 플랫폼 경영이 요구되고 있다. 그래서 “구글처럼 개방하고 페이스북처럼 공유하라”라는 말이 생겼는지도 모른다. 임마누엘 칸트의 “코페르니쿠스(Nicolaus Copernicus) 적 전환”처럼 지구가 태양 둘레를 도는 공전에 대한 개념이 아니라 자기 축을 중심으로 회전하는 자전에 관한 개념, 즉 코페르니쿠스적 전환은 주변부로 물러남으로써 완성되는 것이 아니라 중심부로 들어가서 그곳으로부터 사물을 관찰하고 논의를 펼쳐갈 때 비로소 가능해진다는 관점과 자연법칙은 자연 안에서 발견되는 것이 아니고 우리가 자연에 부과하는 것이라는 칸트의 형이상학적 전환은 이처럼 중심부로의 이행을 통해서 이루어진다고 강조하듯이 고객과 시장의 “개인화된 맞춤”을 제조 대응하기 위해서는 제조 현장의 변화관리를 플랫폼화해야 한다. 그것은 제조 현장의 자전(自轉)이 핵심이기 때문이다.

- 노드스트롬 백화점과 '피지털 경험'[114]

- 박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수[박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수] 이미 온 미래 제조 산업에서 메타버스(metaverse)를 어떻게 활용할 것인가? 일반적으로 제조 산업은 생산, 마케팅, 공급망(supply chain), 그리고 가치망(value chain) 활동으로 구성된다. 그리고 상호작용을 통해 축적된 힘과 상호 연결에 의한 데이터 관리 역량이 생산 현장에 뿌리를 내려야 품질 경영을 실현 할수 있듯이 최근 마케팅의 소비자 구매행동과 경험 관리 역량도 데이터 관리를 통해 고객과 시장에 적용되어야 한다. 고객 경험 디자인(CX-Design) 관점에서 피지털(physital)은 무엇인가? 다시 말해 고객 경험의 피지털은 무엇인가? 피지털(physital=physical+digital)을 사용하여 온라인(cyber)과 오프라인(physical) 세계를 연결하면 더 가깝고 효율적인 “고객 경험”을 만들 수 있다. 왜냐하면, 우리는 디지털 시대에 살고 있고, 인터넷에서 모든 종류의 제품을 사는 것이 더 이상 이상하다고 여겨지지 않기 때문이며, 그것은 우리가 디지털 고객 경험(digital customer experience)을 중요하게 여기는 까닭이다.연결성을 용이하게 하는 네트워크 통신 기술의 진화는 2D의 사물인터넷(IoT)과 3D의 실감형 체험 효과를 극대화하여 “아바타”와 같은 행동 인터넷(IoB)에 의한 넥스트 인터넷(next internet), 모바일 인터넷(mobile internet)으로 함축한 메타버스(metaverse), 즉 뉴노멀(new normal) 현상을 경험하고 있다. 즉 실감형 경험을 사고파는 세상이 도래하고 있다. 경제학 관점에서 행동 경제학의 시대가 열리고 있는 것이다. 지금까지는 오프라인의 데이터와 이미지를 온라인으로 이동시켜 수익을 창출하기 위한 이 커머스(e-commerce), 즉 O2O(Offline to Online) 플랫폼이 대세였으며 그 결과 인터넷에서 모든 것이 다 가능해졌다. 그러나 최근에 메타버스(metaverse) 기능의 출현과 사물 모빌리티(Mobility of Things)와 MaaS(Mobility as a Services)의 부각(浮刻)으로 자동차 산업뿐만 모든 산업에서 소비 단계마다 만나는 “피지털 경험(physital experience)”이 각광(脚光)을 받고 있다.이처럼 오프라인 공간에 온라인의 편리함을 더한 경험을 ‘피지털 경험(physital experience)’이라고 부른다. 오프라인(물리적) 공간을 의미하는 ‘피지컬(physical)’과 온라인을 의미하는 ‘디지털(digital)’의 합성어다. 디지털을 활용해 오프라인 공간에서 경험을 확대한다는 뜻이다. 즉 O2O와 상반된 O4O(Online for Offline)가 실현되고 있다.백화점 벽면에 설치된 스마트 스토어에서 제공하는 ‘피지털’ 서비스 소개 홍보물뿐만 아니라 키오스크와 전자 라벨 도입을 시작으로 영상데이터를 포함한 빅데이터 관리를 실행해 주는 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR), 확장현실(XR), 혼합현실(MX) 등 첨단 IT 기술이 유통 현장, 즉 오프라인 매장에 빠르게 적용되면서 피지털(physital) 매장이 확대되고 있다. 금년에는 온라인의 빅데이터를 물리적 공간(physical space)에서 활용하기 위한 인공지능, 메타버스 플랫폼에 대한 글로벌 유통기업들의 투자가 약 10조 원을 넘을 것으로 추정된다.이처럼 피지털 경험은 상품 정보 검색부터, 구입·결제, 픽업·배송 등 소비의 여러 단계에서 이뤄진다. 온라인에서 쇼핑을 할 땐 가격 정보와 유사 상품 검색이 쉬운 반면, 물건에 대한 신뢰감이 떨어진다는 단점이 있다. 물론 한정된 유통업 관점에서 메타버스는 이러한 단점을 극복하기 위한 기술의 진화 과정으로 이해하는 측면도 있다. 그러나 오프라인에선 그 반대다. 내가 구입할 물건에 대해 직접 눈과 손으로 확인할 수 있지만, 세부 정보와 타 상품과의 비교가 어렵다. 하지만 상품이나 태그에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔(scan)해서 정보를 확인할 수 있다. 즉 사이버와 피지컬(physical)의 상호작용이 실시간 기반으로 피드백(real time based feed-back) 되는 경험의 뉴노멀(new normal) 현상이 펼쳐지고 있는 것이다. 그래서 산업 정책 차원의 디지털 대전환과 국가의 경제 성장 모멘텀도 실질적인 “디지털 고객 경험 관리” 역량으로부터 출발해야 한다. 그 중심에 제조와 유통을 동기화하는 스마트 팩토리의 H-CPS(Human- Cyber Physical System) 플랫폼이 있다. 그러므로 미래 제조 산업은 융합과 접목 기술을 활용하는 융복합 기술과 그로 인해서 창의되는 새로운 기능을 주시해야 한다. 아래 그림은 피지털(physital)에 대한 기본 개념이다. “피지털 사용자 경험(physital user experience)”을 현실화(現實化) 시키기 위해서는 즉시성(immediacy), 몰입성(immersion), 그리고 상호작용(interaction)이라는 “세 가지를 현실로 만드는 데 초점을 맞춰야 한다. 즉시성은 정확한 시점에 일이 일어나도록 해야 하며, 실시간 기반 피드백(real time based feed-back)이 가능해야 하고,. 몰입(immersion)은 사용자는 경험의 일부라는 단순화 인식이 필요하며, 상호 작용은 구매 과정에서 보다 더 신체적이고 감정적인 부분을 활성화하기 위한 실감형 소통이 필수다.미국 노드스트롬(Nordstrom) 백화점은 고객들의 쇼핑을 도와주는 다양한 기술을 도입하여 개인화 맞춤 구매활동을 창의(創意)하고 있다. 고객에게 몇 가지 질문하고 답을 하여 “나만의 향수”를 찾게 한다든지, ‘버추얼 미러’를 통해 메이크업 룩(make-up look)을 가상(cyber)으로 살펴보게 하고, ;립 트라이 온‘을 통해 내게 어울리는 립스틱 컬러도 찾을 수 있게 하고 있다. 그야말로 소품종 대량 생산 시대의 유통업과는 전혀 다른 다품종 소량과 맞춤 대응이라는 시장의 요구를 실현하고 있다. 관점을 제조 현장으로 바꾸면 이와 같은 쇼핑 패턴의 변화는 지속 가능한 스마트 팩토리 구축의 당위성이다. 그래서 지능형 제조, 맞춤형 시장 대응 역량이 미래 제조 산업의 핵심 역량이 될 것이다. 참고적으로 구매와 결제 과정에서 주목받는 피지털 기술은 ‘무인 결제’와 ‘셀프 결제’ 시스템이다. 아마존은 지난해 2월 첫 무인 슈퍼마켓 ‘아마존 고 그로서리’를 열었다. 인공지능(AI)와 컴퓨터 비전 기술이 적용된 매장으로, 매장에서 물건을 들고 나오면 아마존에 등록된 계좌에서 자동 결제된다. 아마존은 이를 ‘저스트 워크아웃(Just Walk Out)’이라고 부른다. 픽업과 배송도 피지털화하고 있다. 노드스트롬(Nordstrom)은 서비스 센터와 유사한 ‘노드스트롬 로컬’을 운영 중이다. 이곳에선 온라인으로 주문한 상품을 픽업하거나 교환·환불, 옷 수선, 쇼핑 상담 등의 서비스가 제공된다. 온·오프라인 경험을 융합한 ‘보피스(BOPIS: Buy Online Pickup In Store) 서비스’ 라고도 부른다.미국의 대형 슈퍼마켓 체인점 타깃(Target)도 ‘커브사이드 픽업(curbside pickup)’ 서비스를 시작한 후 지난해 2분기(4∼6월) 매출이 전년 동기 대비 80% 이상 증가한 230억 달러(한화 27조 원)를 기록했다. 커브사이드 픽업은 온라인으로 상품을 주문한 후 매장 근처 도로에 잠깐 차를 대고 물건을 받아 가는 방식으로, 코로나19 사태 이후 이 방식으로 구매하는 고객이 이전 분기보다 7배 늘고 있다고 한다. 그러므로 유통(공급망)과 제조 활동은 실시간으로 동기화되어야 한다. 제조 관점에서 제조 현장을 메타버스로 옮긴 실감 체험형 스마트팩토리, 즉 메타버스 기반 스마트팩토리를 통해 공장 운영을 고도화하고 맞춤 개인화 시장에서 대응력을 극대화해 ‘피지털 고객 경험’을 축적하여, 그 축적의 힘으로 새로운 수익원을 창의하여야 한다. 또한, 제조 지능화 구축을 위해 스마트팩토리는 메타버스 기술을 활용해 개선할 수 있는 제조 현장 내 과제를 발굴하는 업무를 수행한다. 예를 들어 신제품 양산과 같은 시제품에 대한 양산성을 고비용이 들어가는 양산 준비를 실제 가동을 하지 않고도 메타버스 기반 스마트팩토리 운영을 통해 최적화된 공장 가동률을 산정할 수 있다. 또한, 메타버스 기반 스마트팩토리가 현실 공장을 실시간으로 구현하면서 공장 내 문제가 발생했을 때 신속한 원인 파악이 가능하고, 직원의 현장 방문 없이도 문제를 원격으로 실시간 해결할 수 있다. 결론적으로 O2O, O4O로 지속적인 전환을 통해 디지털 고객 경험이 입증되고 있으며 피지털은 메타버스 플랫폼에서 더욱더 효과적일 것이다. 2022년는 오프라인에 온라인의 기술력을 더하거나, 온라인을 오프라인으로 옮겨옴으로써 고객들에게 새로운 경험을 제공하는 것이 더 중요해질 것이며 그 중심에 메타버스, 즉 모바일 인터넷, 넥스트 인터넷 시대를 주시해야 한다. 제조 산업의 부흥과 디지털 대전환의 수단들도 빠른 트렌드 변화 속에서 고객이 무엇을 원하는지 빠르게 캐치하는 것이 관건이기 때문이다. 그 까닭은 디지털의 아날로그화 플랫폼이 3D 메타버스로 실현되어야 피지털 고객 경험 관리로 새로운 수익을 창출하는 미래 수익원이 될 것이며, SFaaS(Smartfactory as a Services)가 HCPS(Human Cyber Physical System)의 가상화 기술을 통해 제조 공정을 가상 공간에서 시뮬레이션해서 제조 현장의 시행착오를 최소화하고 시장 대응력을 지속 가능하게 할 것이다. 한편, 메타버스 환경 구축과 실시간 3D(3차원) 콘텐츠 개발과 운영을 실현하는 메타버스 플랫폼에서 더욱더 효과적인 피지털(physital)은 O2O의 디지털 고객 경험(digital customer experience)과 O4O의 피지털 고객 경험(physital customer experience)을 실현(實現) 할 뿐만 아니라 물리적인 제조 현장을 최적화하는 스마트팩토리의 가늠자(sight)가 될 것이다.

- [이상미가 전하는 아트테크]NFT로 인해 앞으로 변화할 미술시장의 미래

- [이상미 이상아트 대표] 1765년 스코틀랜드의 기계공학자 제임스 와트(1736~1819)는 증기 기관에 응축기를 부착해 효율을 높이는 데 큰 공헌을 했다. 당시 영국에서는 면직물의 수요가 급증하던 상황이었다. 제임스 와트가 이루어낸 증기 기관의 개량으로 면직물의 대량 생산이 가능해졌다. 그 후 증기 기관은 더 발전했고 영국과 세계는 점차 산업화의 길로 들어섰다. 인류는 300년이 안 되는 세월 동안에 증기 기관으로 시작된 1차 산업혁명을 지나고, 전기를 이용한 대량생산이 본격화된 2차 산업혁명에 이어서, 인터넷이 주도한 정보화 및 자동화 생산시스템의 3차 산업혁명을 거쳐서, 인공지능과 사물인터넷, 3D 프린팅, 블록체인 등 실제와 가상이 통합돼 문화, 정치, 경제, 사회의 모든 영역에 영향을 미치는 4차 산업혁명을 맞이했다. 4차 산업혁명의 목적은 “모든 것이 연결되고 보다 지능적인 사회”를 구축하는 데 있다.NFT는 4차 산업혁명의 핵심적인 기술 중 하나인 블록체인에서 발현된 기술이다. 지난 칼럼들을 통해 NFT의 개념과 시초부터 급성장하는 NFT 미술시장을 살펴봤다. 미술시장에 적극적으로 활용되는 NFT 미술품 판매 사례를 통해 NFT가 예술가에게 어떤 기회를 제공하는지와 더불어 디지털아트의 가치를 탐구했다. 미술시장에 열풍을 불러온 NFT에 관한 다양한 논쟁을 점검하기도 했다. 끝으로 NFT로 인해 변화할 미술시장의 미래에 대해 짚도록 하겠다. ◇ NFT 미술시장의 확장메타버스는 초월을 뜻하는 메타(Meta)와 우주를 뜻하는 유니버스(Universe)의 결합어로써, 오늘날 우리가 사는 가상세계를 의미한다. 아침에 눈을 뜨자마자 스마트폰을 찾고, 밤에 눈 감을 때까지 스마트폰을 놓지 못하는 이들이 많다. 몸은 오프라인에 있지만, 정신은 스마트폰을 통해 메타버스로 진입한다. 물리적인 한계를 뛰어넘고 저 멀리 지구 반대편에 있는 이들과도 손쉽게 소통할 수 있다. 메타버스의 삶 속에서 우리의 문화적 소비 역시 자연스럽게 디지털 공간으로 이동한다. 이때 다양한 디지털 콘텐츠들을 자산화해서 메타버스로 옮기는 기능을 하는 것이 NFT이다.비플의 ‘에브리데이즈’ 연작의 첫 번째 작품. (사진=washingtonpost)디지털 콘텐츠의 소비가 많이 이루어진다고 하더라도 정작 창작자들에게 수익이 가지 않으면, 다양한 콘텐츠들이 쏟아져 나올 수 없다. 2010년대 이후로 동영상 플랫폼인 유튜브가 급성장한 이유는 무엇일까? 전 세계에 있는 크리에이터들이 왜 유튜브로 몰려들어 양질의 영상을 쏟아냈을까? 크리에이터들이 유튜브로 진출한 이유는 창작에 대한 가치를 돈으로 제공하기 때문이다. 유튜브는 구독자가 많아질수록 영상 조회 수가 늘어나게 되고, 이를 수익으로 전환할 수 있는 시스템을 갖추고 있다. 이전까지 유튜브 말고도 블로그를 비롯한 다양한 SNS 채널이 있었지만, 창작에 대한 대가를 지불하는 경우는 드물었다. 그렇기에 1천 명의 구독자를 갖추고 연간 시청 시간이 4천 시간을 넘는 채널에 광고를 게재하고, 이후 발생하는 수익을 제공하는 유튜브에 크리에이터들이 몰려든 것에 노동에 대한 정당한 대가가 보장되기 때문이다. 물론, 모든 크리에이터들이 보상만을 바라고 유튜브 활동을 하는 건 아니지만, 수익이 보장되지 않았다면 유튜브가 오늘날 같이 성장할 수 없었을 것이다.NFT 미술시장에 다수의 가상화폐 투자자들이 모여들어 투기 열풍을 불러온 측면은 바람직하지 않지만, NFT 미술시장이 그만큼 ‘돈’이 되기 때문이라고 볼 수 있다. NFT 미술시장은 앞으로 더 확장하리라고 본다. 지난 2020년 코로나19가 불러온 팬데믹으로 동결됐다가 다시 폭발적으로 성장하고 있는 미술시장에 NFT는 상대적으로 안전하고 유동적인 예술-금융 교환이라는 플랫폼을 제공하기 때문이다. 그동안 디지털 콘텐츠를 바탕으로 한 디지털아트는 소위 ‘돈’이 되지 않는 예술 분야였지만, NFT로 통해 자산 가치를 가질 수 있게 됐다. 사고팔 수 있기에 재테크의 수단으로도 주목받고 있다. 그래서 실물의 미술품이 희귀성을 지니는 것처럼 디지털 예술품에 대해서도 희소가치를 부여하고 소유권을 제공하는 NFT 미술시장은 더 성장할 거로 전망한다.NFT의 가치를 실물 세계와 가상 세계에서 각각 비교해 설명해주는 이미지(사진=wikimedia)◇ NFT가 쏘아 올린 예술에 관한 질문들NFT가 쏘아 올린 예술에 관한 질문은 계속 늘어나며, 우리들의 궁금증 또한 더해만 간다. 진보적인 면과 보수적인 면이 공존하는 미술시장에서 NFT 미술품은 진정한 예술작품으로 인정받을 수 있을까? 또한, NFT는 현대미술에 어떤 영향을 끼칠까? NFT가 발판이 돼 기존 예술 시장에서 소외된 유색인종 예술가나 예술 권력에서 배제된 재능 있는 예술가를 떠오르게 만들 수 있을까? 기술에 무지하고 갤러리의 후원을 받지 못하는 원로 작가가 NFT 시장에 진입할 가능성은 존재할까? 표절이나 무단 복제된 작품이 NFT 시장 내에서 유통·판매되었을 경우 저작권법 문제는 어떻게 해결할 것인가? NFT는 디지털 시대를 맞아 미술품 소장과 거래 방식을 근본적으로 바꿀 새로운 시장의 탄생인가? 아니면 예술적 가치와 무관하게 투기 광풍으로 부풀어 오른 신종 디지털 거품인가? 쉬이 답할 수 없는 물음들이다. 하지만 그러면서도 NFT 미술시장은 계속 앞으로 나아간다. 독일 철학자 발터 벤야민(1892~1940)은 1935년에 지은 저서 <기술복제시대의 예술작품>에서 복제본은 ‘아우라’를 가질 수 없다고 말했다. 아우라는 예술작품에서 흉내 낼 수 없는 고고한 분위기를 일컫는다. 벤야민은 유일한 원본에서만 아우라가 나타나는 것이므로 사진이나 영화같이 복제성이 있는 작품에는 아우라가 생겨날 수 없다고 지적했다. 그렇다면 원본성이라는 가치가 생성되는 NFT는 디지털 예술품에 아우라를 부여할 수 있을까?1826년 등장한 사진이 미술 작품으로 인정을 받기 시작한 지는 1960~1970년대로 그리 오래되지 않았다. 만들어진 지 200년 가까이 된 사진이 예술로 인정받은 것은 불과 50~60년 정도로 파악할 수 있다. 150년의 세월은 사진이 예술로 인정받기 위한 몸부림이었을지도 모른다. 9,107만 5천 달러(1,082억 5천만 원)에 판매된 제프 쿤스의 ‘토끼’, 9,030만 달러(1,073억 원)를 기록한 데이비드 호크니의 ‘예술가의 초상’에 이어 4만 2,329이더리움(약 785억 원)으로 현존하는 예술가의 작품가 3위를 기록한 비플의 NFT 작품 ‘매일 : 첫 5,000일’은 전 세계의 이목을 집중시켰지만, 정작 미술계에선 작품으로 인정받지 못했다. 오히려 지나치게 높은 가격이 책정됐고, 미술사적인 가치는 전무하며 NFT를 띄우기 위한 투기 목적이라는 지적도 상당하다. 사진의 역사를 이해한다면 미술계가 NFT를 쉽게 예술로 인정하지 않을 걸로도 이해할 수 있다. 미술사에서는 새로 등장한 사조가 등장할 때마다 앞선 사조를 전복하기 위해 무수한 논쟁이 있었음을 우리는 알고 있다. NFT 미술품이 진정한 예술로 인정받기 위해선 앞으로 남아있는 진통 또한 상당할 것이다. 아무런 고통 없이 새로운 예술을 순산할 수 없기 때문이다.모든 NFT 자산을 취급하는 NFT마켓 오픈시의 예술 분야 카테고리.(사진=opensea)◇ NFT는 미술시장의 미래를 어떻게 이끌까?NFT는 미술시장의 미래를 어떻게 이끌 수 있을까? 먼저 예술가에 기회를 제공할 것이다. NFT를 통해 신진작가들과 기존 예술가들의 숨통이 그나마 트일 거로 보인다. 특히 영상, 사진 등을 비롯해 디지털아트를 하는 작가들에게는 희소식이다. 물론, 여기에는 예술계의 구조적인 노력이 절실하다. 국가나 민간의 단체에서 예술가를 지원하는 제도가 있어야 한다. 예술가 개개인의 노력 또한 중요하다. 4차 산업혁명 시대에서 끊임없이 변화하는 기술을 익히지 않으면 금세 도태되기 때문이다. 묵묵히 자신의 길을 걸어가는 것도 좋지만, 무엇보다 동시대 미술이 어떻게 흘러가고 있는지를 파악하고 목적과 방향성을 정하고 가야지 제대로 된 길을 갈 수 있다. 자신의 작품을 NFT를 통해 구현하거나 판매를 시도할 수도 있다. NFT를 통해 자신이 창작해낸 저작권을 지키는 방안도 모색할 수 있다.NFT를 통한 미술시장과 디지털아트의 가치 변화는 이제 막 시작된 변화이다. 그래서 아직은 저작권법이나 제도적인 면에 있어서 보완해야 할 지점도 눈에 띈다. 예술계 내부에서도 NFT에 대한 비판적 시각과 성찰은 아직까진 부재하다. 누군가 나서서 쉬이 무엇이 정답이라고 외칠 수도 없는 상황이다. 하지만 NFT를 통해 감지되는 변화들은 긍정적인 면이 더 많다. 비류와 비주류로 나뉘어 있는 기존 미술시장은 너무나 보수적이고 거대한 울타리가 쳐져 있다. 미술계에 막 진입한 신진작가들을 비롯해 전업 예술가들이 한국에서 성공하기란 낙타가 바늘구멍을 통과한 것과 다름없다. 미술시장의 변화를 NFT가 해낼 수 있다고 말하면 과언일까? 물론 여기에는 NFT 미술품으로 변화를 끌어내는 예술가들의 다양한 도전이 중요하다. NFT 미술시장으로 나설 예술가들을 지지한다. 그들이 기술의 변화를 이해하고 받아들여서 더 나은 예술을 만들어내길 바란다. 4차 산업혁명 시대에서 예술가들은 NFT를 활용해 어떤 새 예술품을 선보일지 벌써 기대가 된다.

- 집단지성과 메타버스[109]

- 박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수[박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수] 사람과 기술의 공존이 “집단지정”이라면, 제조 현장 전문가의 아날로그와 디지털 기술이 사물 인터넷(IoT)의 연결성과 행동 인터넷(IoB)의 지능성(intelligence)이 상호작용하여 가상현실(VR)과 증강현실(AR)이 폭넓게 확장되고 있는 것이 매타버스 세계다. 또한 이는 새로운 현실과 가상 세계의 융합이자 미래 가치 창출의 플랫폼이다. 그러므로 이러한 시대에 제조 산업을 부흥시키기 위해서는 제조 데이터 세트(data set)와 제조 프로세스 세트(process set)를 활용해 미래에 다가올 제조의 문제를 지속적으로 해결하는 기반 조성 차원에서 제조 플랫폼(Platform)을 구축해야 한다. 과거 시스템 구축처럼 문제를 단편적으로 해결하는 것은 한계가 있기 때문이다.물론 제조 산업의 지속 가능한 솔루션은 스마트팩토리 플랫폼이다. 역설적으로(paradoxically), 스마트팩토리는 과거 시스템 구축처럼 구축해서는 새로운 수익원을 지속적으로 창출해야 하는 제조 산업의 목적을 달성하기가 어려울 것이다. 그 이유는 정보통신기술(ICT) 분야의 신기술 개발 속도가 너무 빠르기 때문이다. 새로운 기술은 고객과 시장을 변화시킨다. 특히 사람 중심의 사이버 피지컬 시스템(h-CPS)과 매타버스(metaverse) 기반 스마트팩토리가 주목받고 있는 까닭은 데이터 세트와 프로세스 세트가 동기화되고 지능화되어 상호작용하는 뉴노멀(new normal) 플랫폼이기 때문이다.그러므로 집단지성은 다수의 컴퓨터 이용자 간의 상호 협동적인 참여와 소통이 만들어 내는 결과물, 집합적 행위의 결과물, 판단과 지식의 축적물 혹은 그 과정을 말한다. 집단지성은 편재성, 지속성, 실시간 상호 조정성, 실천성이라는 특성을 지닌다. 집단지성은 가장 빠른 시간에 최적의 결과물에 도달할 수 있는 새로운 인간 활동 유형이다. 집단지성은 인터넷으로 서로의 생각을 나누고 공유하는 데서 한 걸음 더 나아가 현실 세계에서의 행동으로 연결되기도 한다. 또한 ‘집단지성(Collective Intelligence)’은 생태계에서 다수의 개체들이 협동하여 하나의 집합적인 지능을 만들고, 그것이 어떤 지능적인 활동과 역할을 수행하는 것을 말한다. 벌이나 개미, 떼 지어 이동하는 새나 물고기 등의 활동을 지칭하는 ‘떼 지성(Swarm Intelligence)’이란 용어도 있다. 집단지성은 다수의 컴퓨터 이용자 간의 상호 협동적인 참여와 소통으로 만들어지는 결과물, 집합적 행위의 결과물, 판단과 지식의 축적물 혹은 그 과정을 말한다.그러므로 메타버스는 오늘날 우리가 알고 있는 인터넷을 넘어 움직이는 디지털 세계다. 현실과의 연동으로 경제적인 가치를 창출할 수 있는 3차원 가상세계를 의미한다. 여러 사람이 모여서 경제적 가치를 만들어낼 수 있기 때문에 확장 가능한 가상세계로도 해석이 가능하다. 더 나아가 메타버스는 현실과 연결돼 있어 컴퓨터 전원을 끄고 켰다고 해서 데이터를 처리하는 기구 전체나 일부를 초기 상태로 되돌리는 일은 없다. 다시 말해 내가 컴퓨터를 꺼도 그 세계는 유지된다. 그런 점에서 지속 가능한 가상세계라고도 할 수 있다.웹(web)의 미래 상태에 대한 이러한 비전은 우리의 사회적 상호 작용, 비즈니스 거래 및 인터넷 경제를 전반적으로 변화시킬 잠재력을 가지고 있다. 메타버스는 여전히 형태를 갖추고 있지만 Web 3.0 개방형 가상 세계 암호화 네트워크는 인터넷의 미래가 어떻게 될 것인지를 보여주고 있다. 하지만 인터넷이 도입되는 속도감으로 매타버스를 이해한다면 큰 문제에 직면할 것이다. 왜냐하면 매타버스가 창의하는 “암호화 클라우드 경제(Crypto cloud economies)”는 차세대 신흥 시장 투자 분야이며, 매타버스(Metaverse)는 이 Web 3.0 인터넷 진화의 최전선이며, 상호 연결된 경험적 3D 가상 세계의 집합으로 어디서나 사람들이 실시간으로 소통하여 디지털 및 물리적 세계에 걸쳐 지속적이고 사용자 소유의 개인화 인터넷 경제를 형성할 것이다.누구나 알고 있듯이 인터넷은 항상 사람들을 연결하는 것이었다. 지난 30년 동안 인터넷 기술은 발전했으며 우리 모두가 웹과 상호 작용하는 방식도 함께 발전해 왔다. 아래 그림은 웹 1.0, 2.0 및 3.0의 주요 기능 예시를 보여주고 있다. 많은 것이 바뀌었지만 온라인 또는 모바일 기반 커뮤니티의 세 가지 핵심 시대는 다음과 같이 생각할 수 있다. 첫째, Web 1.0은 우리를 온라인으로 연결했고, 둘째, Web 2.0 - Facebook은 우리를 온라인 커뮤니티로 연결했으며, Web 3.0의 탈 중앙화는 우리를 커뮤니티 소유의 가상 세계로 연결시키고 있다. 우리가 이러한 시대를 넘어감에 따라 우리의 상호 작용과 그것을 만드는 데 사용한 매체가 확장되고 있다. 우리는 아래 그림을 통해 어떻게 우리를 연결하는 조직 아키텍처가 어떻게 변모했는지, 우리가 의존했던 컴퓨팅 인프라가 어떻게 성숙해졌는지, 웹에 대한 통제가 커뮤니티와 거대 기술 회사 사이에 어떻게 쇠퇴하고 진화하고 있는지 지속적인 관찰이 필요하다.Web 2.0 모바일 인터넷은 스마트폰과 함께 우리가 인터넷을 어떻게, 어디서, 언제, 왜 사용했는지를 바꾸어 놓았다. 결과적으로 이것은 우리가 사용하는 제품, 서비스 및 제조업을 스마트팩토리를 활용하여 변경시키고, 더 나아가 비즈니스 모델, 문화 및 정치를 변경시키고 있다. Web 3.0 매타버스(Metaverse)는 동일한 작업을 더 정교화시키고 그 이상을 수행할 가능성이 높다.따라서 매타버스(Metaverse)는 새로운 가상 융합 플랫폼의 미래 가치를 실현시킬 것이다. 최근에 주요 구성 요소가 형성되기 시작했으며 전자 상거래에서 미디어 및 엔터테인먼트, 심지어 부동산에 이르기까지 모든 것에 혁명을 일으키고 있다. Decentraland와 같은 프로젝트는 사용자가 로그인하여 게임을 하고, MANA(사용자가 LAND 또는 수집품을 포함한 NFT(Non-Fungible Token)를 구매하고 경제 거버넌스에 투표할 수 있는 Decentraland의 기본 토큰)를 획득하거나 NFT를 생성할 수 있는 개방형 메타버스를 만들고 있다.이는 게임 내에서 보낸 시간의 가치에 상호 운용성을 제공한다. 예를 들어 Sotheby‘s와 같은 아트 갤러리는 소유자가 경매에서 디지털 NFT 아트를 전시하고 판매할 수 있도록 허용했다. 이러한 인터넷 진화의 잠재력은 Facebook과 같은 Web 2.0 기업을 유치하기 시작했으며, 매타버스(Metaverse) 회사로 전환하고 “Meta”로 이름을 변경하고 있다.끝으로 매타버스가 지향하는 방향은 현실을 가상세계로 옮겨와 생생하게 재현하는 것이 한 방향이라면, 또 다른 방향은 현실에서 필요한 정보를 생산해 내는 것이다. 현실 세계를 가상세계로 재현하기 위해서는 3D, 컴퓨터그래픽(CG) 관점에서 사실적으로 묘사하는 데 방점을 둔다면, 지속적으로 현실에서 필요한 정보는 거기에서 우리가 유용하게 쓸 수 있는 정보를 어떻게 생산해낼 수 있는가에 초점을 맞춘다. 이 두 가지 측면은 동시에 발전해야 한다. 두 가지가 동기화될 때 매타버스(metaverse)가 우리에게 훨씬 유익한 공간이 될 수 있다.그러므로 메타버스 기술은 메타버스를 체험할 수 있는 콘텐츠를 만드는 영역과 그 콘텐츠를 소비하게 하는 플랫폼 두 가지 측면에서 볼 수 있다. 콘텐츠를 만드는 기술과 플랫폼 기술을 포함하여 시각, 촉각, 후각, 미각 등 감각들을 메타버스 세상에서 만들어내기 위한 다양한 분야의 준비가 절실하다.

- “규제 전에 '한국형 강소 플랫폼' 어떻게 키울지 전략부터 마련해야”

- [이데일리 김현아 기자][이데일리 노진환 기자] 윤영찬 더불어민주당 의원이 19일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 이데일리와 인터뷰를 하고 있다.윤영찬 의원(더불어민주당)“플랫폼 규제와 육성의 선을 어떻게 지켜야 하는가가 핵심이죠. 우리 위치가 어디에 있는지부터 봐야 합니다. 구글 같은 빅테크 기업이 있는 미국이나, 자체 플랫폼이 없는 유럽이나 아프리카와 다르죠. 한국형 강소 플랫폼을 어떻게 유지하고 키울 것인가에 대한 전략이 분명히 있어야 합니다.”국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 윤영찬 의원(더불어민주당)은 최근 불고 있는 플랫폼 규제 움직임에 대해 “우주항공, 로봇, IoT(사물인터넷), 클라우드 등 어느 하나 플랫폼에서 자유로운 게 없다”면서 “데이터에 기반을 둔 플랫폼이 만드는데 있어 새로운 기술혁신을 포기하지 않는다면 벽을 쳐주고 보호해주는 틀도 필요하다”면서, 최근 정치권에서 쏟아내는 플랫폼 규제만능론에 안타까움을 표했다. 네이버와 카카오에 대해서는 “새로운 플랫폼이 등장할 수 있는 작은 영역에서 손 떼야 한다. 거대 플랫폼이 아주 작은 영역까지 들어가는 것은 바람직하지 않다”고 했다.다음은 윤 의원과 나눈 사회 혁신과 미래 세대를 위한 플랫폼 정책에 대한 내용이다.-한국형 플랫폼 정책이 필요한 이유는 뭔가△우리 관점이 중요하다. 마치 우리가 구글이나 페이스북 같은 글로벌 빅테크 플랫폼을 가진 것처럼 착각하거나, 유럽처럼 우리는 아무런 플랫폼도 없는 나라처럼 생각하는 이 두 가지 관점을 경계해야 한다. 어차피 플랫폼들은 글로벌 경쟁을 할 수밖에 없다. 크게 키우지 않으면 먹일 수밖에 없는 구조다. (구글 등에 먹혔을 때) 어떤 일이 벌어지는 가는 유럽을 보면 알 수 있지 않나. -그래도 플랫폼에 먹힐까 막연한 두려움이 있지 않나 △규제는 세 가지 발화점이 있다고 본다. 플랫폼 사업이 갖는 미디어 성에 대해 정치적 잣대로 바라보는 시각, 우리 편으로 끌고 가기 위해서는 얘들을 좀 때려야 해 이런 측면이 있고, 두 번째는 택시나 미장원 등 중소 자영업자들에서 나오는 규제 논의가 있고, 세 번째는 미국이나 유럽에서 오는 규제의 바람이 있다. 구글에비해 네이버나 카카오 매출은 25분의 1도 안 될 것이다. 글로벌 플랫폼들은 안드로이드, iOS라는 운영체제를 통해 모든 단말에서 자사 서비스를 선탑재 시켜서 독점화하는 구조이나, 한국은 그렇지 않다. 외국 기업은 규제도 못 하면서 국내 플랫폼만 때리는 것은 플랫폼 경제를 포기하거나 죽이는 거다.-네이버와 카카오 규모가 커져서 독과점 논란이 있다△김범수 카카오 의장이 최근 골목상권 침해 논란이 있는 곳에서 철수하겠다는 건 의미가 있다. 왜냐하면 그쪽에서 새로운 플랫폼이 나올 수 있으니까. 직방이나 다방도 (네이버와 카카오가 들어가지 않아서) 초기 스타트업으로 출발해서 유니콘까지 올라가지 않았나. 네이버는 5, 6년 전 ‘공룡 네이버’ 파동을 겪어 들어갈 생각을 안하는 데 카카오도 이제 (골목상권 논란이 아닌) 새로운 영역으로 가기로 한 부분으로 이해 한다. -카카오가 헤어샵 시장에서 철수한다 하자 헤어샵 운영사 사장은 반발하더라△이미 들어와 있어 그럴 수 밖에 없을 것이다. 하지만 빅테크 기업의 독점을 문제 삼는 리나 칸 FTC 위원장이 등장하면서 장 티롤(프랑스 경제학자)이 말했던 이용자 후생의 논리(플랫폼기업에 전통산업 규제를 그대로 채용해선 안된다)가 플랫폼 시장 자체의 공정한 생태계가 필요하다는 것으로 공격받듯이 플랫폼 경제에 대한 새로운 움직임이 있는 게 사실이다.(특정 분야에서) 너 나가라, 빠져라의 문제가 아니고 새로운 플랫폼 사업자, 중소 사업자가 등장 못하는 쪽으로 가면 문제가 된다는 의미다.-플랫폼이 규제의 속으로 들어와야 한다는 얘기로 들린다△국회에서 압력을 넣기도 하니까 (네이버·카카오 등 거대 플랫폼들이) 사회적 책임에 더 신경 쓰는 측면도 있다. (웃음). 그러나, 신사업 영역·혁신의 영역에 대해 정부가 미리 규제의 틀을 만들고 부처들끼리 이건 내 것이야 하는 것은 보기에 안쓰럽다. 왜들 그러지? 생각이 든다. 규제를 하려면 규제의 필요성이 반드시 있어야 한다. 이용자 보호 문제라면 이용자가 어떤 불편을 갖고 계속 이야기했거나 불만이 폭증했다는 증거 말이다. -세무 플랫폼이나 법률 플랫폼 등 아예 플랫폼이 해당 산업에 못 들어오게 하려는 움직임도 있다 △변호사, 회계사, 세무사, 의사 등 전문가들이 일하는 분야가 그런 것 같다. 그런데 누구를 보고 이 서비스를 판단해야 하는가가 제일 중요하다. 국민, 시민의 관점에서 어느 것이 더 필요하고 편의성을 주느냐의 문제다. 그것을 결정하는 것은 시장이어야 하고, 특별히 개인정보노출이나 국민에게 피해를 주는 여지가 있지 않다면 전문가밖에 못하는 게 아니라면 시장에 맡겨야 한다.-일각에서는 플랫폼에 대한 시장지배력 평가 모델도 연구중이던데△네이버와 구글의 검색 시장 점유율을 55대 35라고 볼 수 있는가? 상품을 사려면 쿠팡에 가서 검색하고 배달 음식을 시키려면 배민에 가서 검색한다. 검색 시장을 어떻게 획정할 것인가? 그게 어렵다고 본다. 공정위도 오래전에 실패한 시도다. 글로벌 사업자들에 대해서는 시장획정을 하기 어려운 상황이다. -플랫폼 지배력 측정의 한계를 인정해도 알고리즘에 대한 사회적 감시는 필요하지 않나△정치권에서는 뉴스에 대해서만 알고리즘 이야기를 주로 했지만, 사실 검색이든 뉴스뿐 아니라 채용에 사용하는 알고리즘, 인사평가에 쓰는 알고리즘, 범죄 예측 프로그램에 쓰이는 알고리즘 등 여러 알고리즘이 점점 더 확대되고 있고 영향이 더 커지고 있다. 인간의 삶에 영향을 미치는 고위험도 알고리즘에 주목해야 한다.-알고리즘에서 가장 큰 문제는 확증편향 아닐까△AI(인공지능)에 의한 뉴스 편집도 개인화된 방향으로 갈 가능성이 높다. 매스미디어가 과거에는 공론을 제공하는 역할이 있었는데, 갈수록 파편화 될 것이다. 전부 자기 버블 속에 들어가서 그쪽의 콘텐츠만 소비하면서 생활하는 상황이 되면 정치나 언론의 고유 기능인 사회적 통합이 과연 가능할까? 걱정된다. 앞으로의 과제다.윤영찬 의원은…1983 영등포고등학교 졸업, 1990 서울대 지리학과 졸업, 1990 동아일보 입사, 2008년 NHN 입사, 미디어서비스 실장, 2013년 네이버 부사장, 2017년 대통령비서실 국민소통수석, 2020년 제21대 국회의원

- [85]대량생산과 대량 개인화(Mass Personalization)

- 박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수[박정수 성균관대 스마트팩토리 융합학과 겸임교수] 모든 제조업은 시장과 소비자들 가까이에 있어야 한다. 소비자들이 무엇이 필요한지 미쳐 깨닫기도 전에 지속 가능하게 가치를 제안할 수 있을 만큼 가까이 있어야 한다. 소비자와 제조업의 관계가 지속적으로 변화하기 때문에 기존의 시스템과 운영 체계로는 시장과 소비자의 요구를 충족시킬 수 없다. 그러므로 연결의 힘을 동반한 사물 인터넷(IoT)과 행동 인터넷(IoB, Internet of Behaviors)을 기반으로 사람 중심의 사이버 물리 시스템(h-CPS)과 가상과 현실을 자유롭게 오가며 마치 확장 가상 세계, 즉 게임하듯이 소통하는 3차원 가상 세계 메타버스(Metaverse) 측면에서 그 변화를 가속화하여 제품과 서비스, 즉 메뉴비스(Manuvice=Manufacturing + Service)의 가치 제공에 대한 기대치를 점점 높여가고 있는 것이 스마트 팩토리이다.디지털 경험을 통해 거의 정확한 예측이 가능하고, 그 예측을 어느 제조업이나 산업 전반에 적용이 가능하기 때문에 인구학적 관점에서 본다면 불확실성이 제거된 이미 확실하게 정해진 미래가 전개되고 있다고 봐야 한다. 그럼에도 불구하고 2030, 밀레니엄 세대의 정치 사회 경제에 대한 태도나 의향을 이제 와서 논하는 것도 늦어도 너무 늦은 우리만의 현상이다. 젠더 및 2030세대의 인구학적 관점에서 이미 분석이 완료된 특성은 오늘날 자신을 유일무이하다고 느끼게 해줄 개인화된 제품과 서비스, 즉 메뉴비스(Manuvice)를 기대한다. 거의 40년 동안 변하지 않았던 일대다(one-to-many) 소비자 접근 방식에서 벗어나 소비자 개개인의 구매 경험을 데이터 관리 기술을 활용하여 인적 자원 요소로 풍부하게 만들어 가야 한다. 그것이 디지털 경험 디자인(DX-Design) 기반 스마트 팩토리이기 때문이다.개인의 개별성과 취향과 선호를 인정받는 것은 사람과 기업 간 지속적인 관계를 구축하기 위한 기본적인 전제 조건이다. 따라서 이미 온 미래, 정해지고 있는 미래에는 선택지가 거의 무한대에 가깝다는 점을 감안할 때 실제로 소비자 구매 행동은 자신의 기대와 비슷하지 않거나 이미 경험해 온 구매 및 소비 습관에 부합하지 않는 플랫폼, 브랜드, 제품, 서비스는 더 이상 고려하지 않는 태도와 특성을 갖고 있기 때문에 제조업의 공급 속도와 기치 제공은 더 이상 소비자의 요구를 충족시키기에 충분치 않다. 그러므로 기존 제조업은 일정한 표준화가 특징인 일대다(one-to-many)의 한계성을 들어내고 있어서 접근 방식에서 맞춤으로 개인화된 일대일(one-to-one) 기반의 사람 중심 사이버 물리 시스템(h-CPS)의 스마트 팩토리 플랫폼으로 제조 전략을 바꿔야만 한다. 그러나 이러한 모든 수준은 제조 활동 조직에 대한 깊은 성찰과 실질적인 현장 경험 관점(point of view, 觀點)의 변화 관리가 있을 때만 가능하다.일반적으로 “고객 맞춤형”과 “개인화”라는 용어는 동일한 의미로 사용돼왔다. 그러나 이 두 개념 사이에는 본질적으로 중요한 의미의 차이가 엄연히 존재한다. 고객 맞춤형은 마케팅 STP(Segmentation, Targeting, Positioning) 전략을 펼칠 때 주어진 시장의 크기, 즉 주어진 수의 여러 대안 내에서 특정 조합을 선택할 수 있는 가능성을 소비자 층에 제공하는 전략 전개 방식의 함축된 의미이다. 다른 한편 개인화(Personalization)는 수집된 각 개인의 과거 구매 내역이나 스타일 및 선호도 분석을 통해 수집된 정보를 자기의 의사를 밖으로 나타내지 아니한 암묵적 활용으로 소비자의 기대치를 예상하여 만족시킬 가능성이 매우 높은 대안을 통해 가치를 제공하는 방식이다. 그러므로 스마트 팩토리는 시장과 고객 맞춤의 선택에 대해 반응하는 “제조 반응” 기능이며, 개인화는 소비자의 만족을 위해 선택적으로 작동하는 제조 차별화의 최적화 운용(運用)이다.아래 그림은 개인화 제조에 대한 것이다. 특히 스마트 팩토리의 전사적 제조 지능화를 통한 D2C(Direct to Consumer)의 체계를 보여주고 있다. 제조업은 스마트 팩토리 구축을 통해 장기적으로 개인화 제조(personalized manufacturing)의 꿈을 실현해야 할 것이다. 그러기 위해서 중요한 것은 “크로스 장치 추적”이라는 기술을 통해 각 장치(디바이스)에 연결된 행동을 추적할 수 있어야 한다. 다시 말해 “크로스 장치 추적”이라 함은 여러 디지털 기기(장치)를 횡단(크로스) 하고 “같은 인간”이 이용하고 있는 디지털 기기를 인식 · 식별하는 기술과 방법이다. 예를 들어, 크로스 장치 추적은 사용자가 여러 장치를 사용하는 것을 측정하는 것이다. 크로스 장치 추적을 못하면 스마트폰으로 스마트 팩토리 플랫폼을 열람 활용하는 사용자가 데스크톱 PC에 단말기를 바꾸어 사용할 경우 사용자 수를 2 명이라고 계산한다. 이는 높은 사용 빈도, 체류 시간 등 다양한 장치에 의해서 획득된 데이터를 안갯속에 숨겨버리는 격이 되어 제조 공정의 현장 작업자와 소비자의 행동을 왜곡시킬 수 있다. 최근 몇 년간 눈에 띄는 변화를 가져온 것이 MaaS(Mobility as a Services), 즉 모바일화의 흐름은 멈추지 않고 있으며 다양한 장치와 개인을 연결하는 기술이다. 여기에서 주목을 받고 있는 것이 인공 지능, 특히 기계 학습 분야의 마케팅과 생산과의 연계 기술과 기능에 대한 응용 역량이다. 앞으로 기계 학습이 이러한 개인화의 돌파구를 달성한다면 개인화는 더 현실성을 띠게 될 것이다. 그러나 지금 시장과 소비자가 직면한 과제의 하나로 장치의 단편화(fragmentation)이다. 즉 단편화(斷片化, fragmentation)는 기억 장치의 빈 공간 또는 자료가 여러 개의 조각으로 나뉘는 현상을 말한다. 이 현상은 기억장치의 사용 가능한 공간을 줄이거나, 읽기와 쓰기의 수행 속도를 늦추는 문제점을 야기한다는 반증이다. 이러한 단편화를 연결의 수단으로 국한시키는 것은 제조 산업의 스마트 팩토리와 디지털 마케팅의 과제이며, 해결할 경우 새로운 기회가 될 것이다. 따라서 크로스 디바이스(Cross-Device), 데이터 기반 크로스 플랫폼, 솔루션 기반 크로스 플랫폼을 누가 먼저 제공 하는 가 하는 “전환의 진화”에 대한 경쟁도 앞으로 제조 산업에 놓여 있는 과제이다. 현재 이러한 환경에 대한 쉬운 예로 고유 방문자와 시청률, 즉 “TV 콘텐츠”도 마찬가지로 크로스 디바이스 시청이 트렌드라는 기존의 거친 지표는 아마도 과거의 일이 될 것이다. 또한 전 세계적으로 진행하는 모바일화와 그 모바일 플랫폼에 나타나고 있는 데이터 과학 기반 디지털 마케팅과 스마트 팩토리를 통해 개인화 제조를 실현해야 하는 과제는 분명해 보인다. 미국 자동차의 창업자인 헨리 포드가 자동차의 대량 생산을 실현하기 위해 공장에 “컨베이어 벨트”라는 시스템을 도입한 것은 1913 년의 일이었다. 그것은 대량 생산의 시작이었다. 대량 생산을 하면 할수록, 제조 비용이 내려간다고 생각하는 규모의 경제(economy of scale) 효과를 기대했기 때문이다. 그러나 지금은 대량 생산 · 대량 소비의 시대가 끝을 맞이하고 있다. 시장에 물건이 넘치고 있는 현대는 소비자 개개인의 요구에 맞춘 제품이 팔리는 경향으로 바뀌고 있다. 즉 그것은 개인의 요구에 맞게 사용자 경험 디자인(CX-Design)에 근거한 개인화이다. 제조 산업은 대량 생산(Mass Production)에서 대량 개인화 (Mass Personalization)로 옮기고 있다. 대량 개인화를 직역하면 “대량의 개인화”를 의미한다. 많은 소비자에게 개개인의 필요와 취향에 맞는 상품을 제공하자는 생각이다. 그러나 스마트 팩토리의 대량 개인화를 위해서는 다양하고 많은 데이터를 필요로 한다. 소비자는 기업에 자신에 대한 다양한 데이터를 제공하는 대신, 기업은 소비자에게 맞춤형 가치를 만든다는 교환의 상호작용으로 대량 개인화는 성립한다.그러므로 스마트 팩토리를 통해 제조업은 대량 개인화를 실현해야 한다. 대량 개인화는 소비자 개개인의 요구를 이해하는 것이 필수적이며 개개인의 요구를 명확히 알기 위해서는 데이터 관리가 매우 중요하게 마련이다. 제조업이 대량 개인화, 즉 스마트 팩토리를 실현 하기 위해서는 지식, 정체성, 그리고 기계 학습에 대한 철저한 준비가 필요하다.지식으로서 스마트 팩토리는 제조 공정, 브랜드 관리, 시장과 소비자를 이해하고 있어야 한다. 그러기 위해서는 소비자에 관한 지식을 수집해야 한다. 자신이 가진 고객 및 기타 소비자의 구매 내역 및 웹 사이트 방문 기록 등의 데이터는 소비자에 대한 유효한 데이터이다. 예를 들어, 바이오 제품인 경우, 고객의 사용 기록에서 그 사람의 성향이나 좋아하는 스타일 및 구매 시점 등을 알 수 있다. 그러나 자신이 가진 데이터로부터 얻을 수 있는 정보만으로는 고객의 진정한 라이프 스타일과 요구를 빠짐없이 파악할 수 있다고는 말할 수 없다. 따라서 브랜드 이미지에 있는 소비자 태도에 대한 지식을 얻는 것이 중요하다. 제대로 효과가 있는 매스 개인화를 위해서는 제조업과 브랜드의 정체성을 확립하는 것이 중요하다. 정체성을 확립하려면 브랜드 일관성을 갖게 하는 것이 중요하다. 이처럼 브랜드의 일관성을 의식하는 것은 스마트 팩토리를 활용한 새로운 수익원 창출을 위해서 고객을 개인 수준에서 이해하는데 중요한 포인트가 된다. 왜냐하면 고객의 구매 패턴이 제조 공정의 대응 패턴으로 전환되기 때문이다.고객 개개인의 개인화를 위해서는 방대한 양의 정보와 그들을 실시간으로 처리하면서 항상 최신 버전으로 업데이트할 수 있는 능력이 요구된다. 그것을 가능하게 하는 것이 스마트 팩토리의 기계 학습이다. 기계 학습에 의해 수집된 동적 정보를 낭비 없이 효율적으로 분석하고 더 나은 개인화에 대한 새로운 발견과 배움을 얻을 수 있다. 또한 브랜드가 고객에게 발신하는 메시지를 고객의 정보에 따라 실시간으로 변경 · 갱신할 수 있다. 특히, 프로모션과 이벤트 등에 따라 효과가 크게 좌우되기 때문에 인공지능의 기계 학습을 활용하는 것이 필요하다.개인화 시장을 위한 스마트 팩토리 전개 전략은 산업별로 다르게 적용된다. 예를 들어 모듈화는 자동차 제조사들이 대량 생산 공정의 후처리 또는 후공정에 맞춤화를 도입하기 위해 사용하는 개인화 생산 전략이다. 동일한 부품을 공유하는 다른 자동차 모델은 최종 조립까지 동일한 공정으로 제작할 수 있으며, 이 과정에서 맞춤형 모듈을 추가해 각 모델마다 고유한 외관을 부여한다. 동일한 모듈 구성 요소 접근 방식은 개인화되고 있는 다른 산업에서도 전개할 수 있다. 예를 들어 삼성이나 애플과 같은 회사들은 고객들이 주문을 할 때 그들의 기본 모델 컴퓨터, 스마트폰, 스마트 워치에 제한된 수의 부품을 추가하거나 빼도록 허용한다. 한샘과 같은 가구 회사들은 원단 커버, 다리 타입, 나무 얼룩 색에 다양한 옵션으로 맞춤 제작이 가능한 기성 가구를 제공한다.궁극적으로 스마트 팩토리 구축을 통해 제조업이 개인화 제조(Personalized Manufacturing)를 실현하기 위해서는 지속 가능한 제조 현장의 학습 조직, 시장과 소비자를 이해하는 지식, 브랜드의 정체성, 그리고 인공지능의 기계 학습에 대한 철저한 준비가 필요하다. 점점 더 개인화되고 있는 시장과 소비자 요구에 대응하기 위해서 과거와 다른 시스템과 운영 체계를 제조 현장을 중심으로 대전환, 즉 지금까지 경험하지 못한 전환의 진화를 요구하는 것이 스마트 팩토리이다. 엄청난 속도로 발전하고 있는 정보통신기술(ICT) 기술이 혁신을 위한 강력한 도구이지만, 언제나 어디서나 이 도구를 어떻게 활용하고 어디에 적용할지 결정하는 존재는 언제나 “인적 자원”이라는 점을 직시(直視)해야 한다. 왜냐하면 스마트 팩토리는 전사적 제조 지능화(EMI, Enterprise Manufacturing Intelligence)를 통한 D2C(Direct to Consumer), 즉 개인화되고 있는 시장과 제조를 동기화(同期化, Synchronization) 시켜 새로운 수익원을 창출하는 고객 만족 플랫폼(CS-Platform)이기 때문이다.